新NISAを始めたばかりのあなたにとって、市場の暴落は最も恐ろしいシナリオの一つかもしれません。

もし暴落が来たら、大切な資産が減ってしまうのではないかと不安で、夜も眠れない…

そんな経験はありませんか?

この記事では、新NISA運用中に暴落が来た際に、多くの人がやってしまいがちな「狼狽売り」がなぜいけないのか、その心理的な罠と、過去のデータから学ぶべき冷静な対処法を徹底解説します。

単なる精神論ではなく、行動経済学の知見や著名投資家の言葉、そして過去の市場回復データといった客観的な事実に基づき、暴落時にも冷静でいられる心構えと、具体的な行動指針を提示します。

金融庁の調査データやSBI証券の分析レポートなど、信頼できる情報源を基に解説するので、この記事を読み終える頃には、どんな暴落が来ても慌てず、自信を持って資産を守れるようになっているはずです。

この記事でわかること

- 過去の暴落から学ぶ!市場は必ず回復する歴史的データ

- 多くの人が陥る「狼狽売り」の心理的な罠とその回避法

- 暴落時に「絶対やってはいけない行動」と「取るべき行動」

- 著名投資家が実践する、冷静な暴落対処法

新NISAで狼狽売りはなぜNG?暴落のメカニズムと心理的な罠

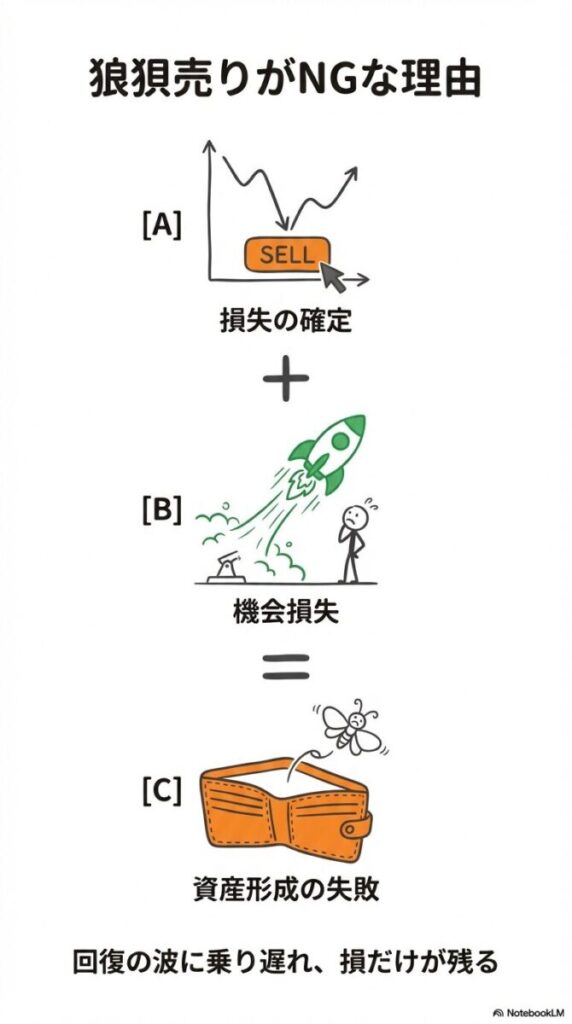

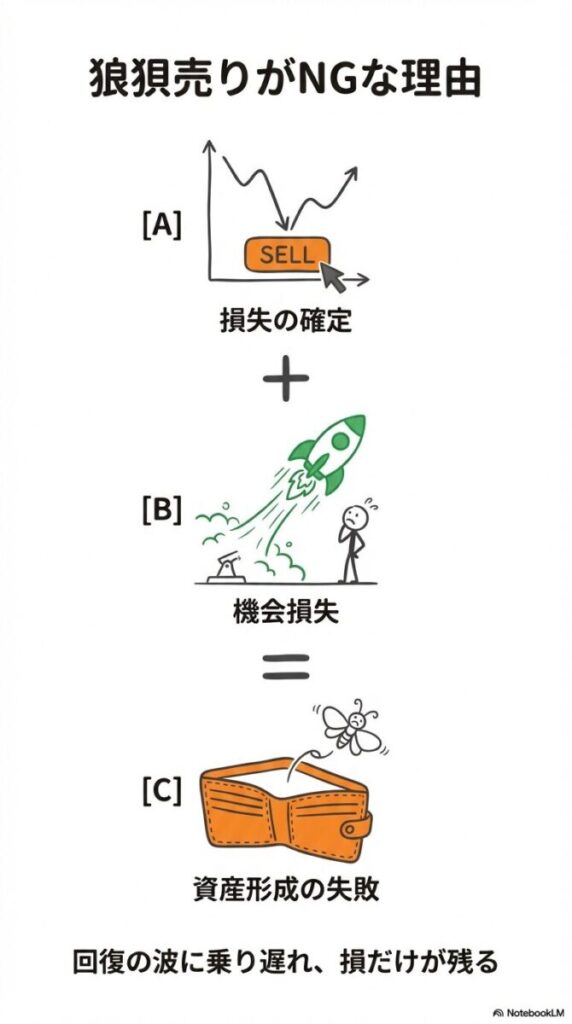

ここでは、暴落が起こるメカニズムと、狼狽売りがなぜ長期的な資産形成にとって致命的なのかを、行動経済学の視点も交えて解説します。

市場の動きと人間の心理を理解することが、冷静な判断への第一歩です。

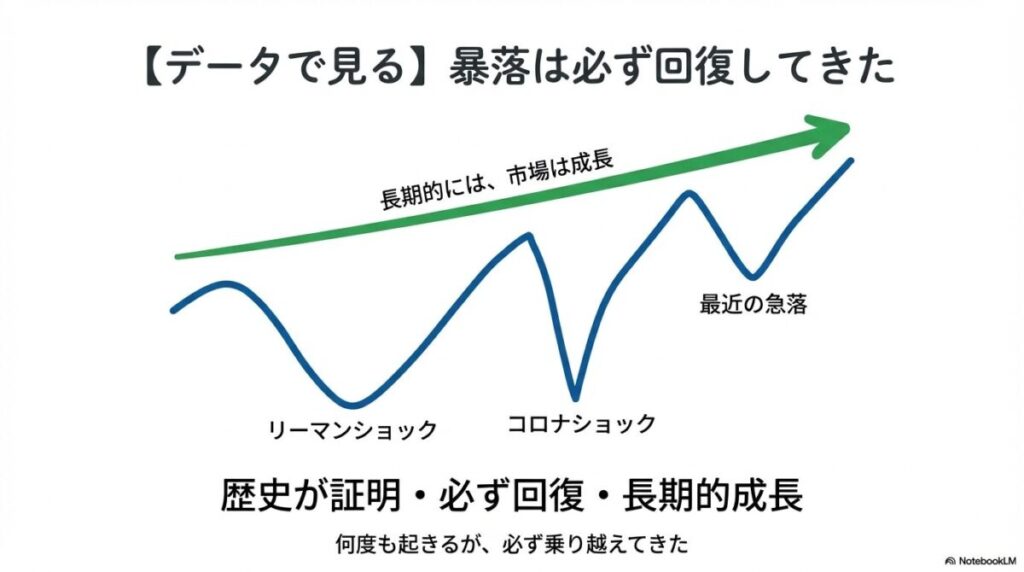

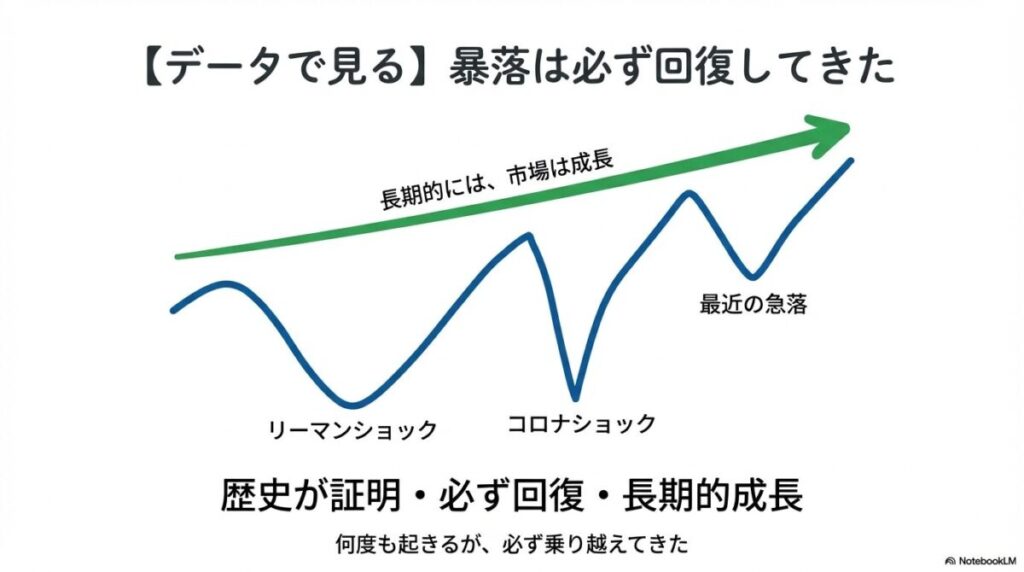

暴落は市場の「生理現象」- 歴史が語る、避けられないサイクル

市場の暴落は、まるで人間の体調不良のように、経済活動のサイクルの中で避けられない「生理現象」です。

歴史を振り返れば、リーマンショックやコロナショックなど、大小様々な暴落が繰り返し発生してきました。

しかし、重要なのは、過去すべての主要暴落では回復してきたという事実です。暴落は一時的なものであり、長期的な視点で見れば、市場は成長を続けています。

狼狽売りとは?- 感情的な判断が引き起こす、最大の失敗

狼狽売りとは、市場が暴落した際に、恐怖や不安といった感情に駆られて、冷静な判断ができずに保有している資産を売却してしまうことです。

多くの場合、損失が確定した状態での売却となり、長期的な資産形成の機会を失います。

狼狽売りがNGな理由:機会損失と損失の確定

狼狽売りが最もいけない理由は、以下の2点です。

【データで見る】新NISAの暴落はチャンス!過去の市場回復の歴史

ここでは、過去の主要な暴落局面を振り返り、市場がどれくらいの期間で、どれくらい回復してきたのかを具体的なデータで見ていきましょう。歴史は繰り返す、という言葉の重みを実感してください。

リーマンショック(2008年):S&P500が▲56.8%からV字回復

2007年10月から2009年3月にかけて発生したリーマンショックでは、米国の主要株価指数であるS&P500が約1年5ヶ月で▲56.8%という大幅な下落を記録しました。

しかし、その後市場は回復し、約4年1ヶ月後には高値を回復しています。この間、積立投資を継続していた投資家は、回復局面で大きな恩恵を受けました。(出典: 三井住友DSアセット)

コロナショック(2020年):史上最短で回復した暴落

2020年2月から3月にかけて発生したコロナショックでは、S&P500がわずか1ヶ月で▲33.9%という急激な下落を見せました。

しかし、その後の市場の回復も早く、約5ヶ月後には高値を回復。日経平均も約7ヶ月以内に回復するなど、史上最短で回復した暴落として記憶されています。(出典: 18親和銀行)

2024-2025年「日本版ブラックマンデー」:NISA投資家の冷静な対応

2025年4月には、米中貿易摩擦による報復関税発表に起因する「日本版ブラックマンデー」と呼ばれる市場の急落が発生し、日経平均が年初来高値から▲23.8%下落しました。(出典: SBI証券)

しかし、この暴落時、SBI証券によるNISA口座利用者データでは、新NISAを利用する投資家の売却比率は10%以下に留まり、多くの投資家が冷静に積立を継続したり、買い増しを行ったりしました。これは、過去の暴落から学んだ教訓が活かされた結果と言えるでしょう。(出典: SBI証券)

【結論】暴落は「バーゲンセール」のチャンス

過去のデータが示すように、市場の暴落は一時的なものであり、その後は必ず回復してきました。長期的な視点で見れば、暴落は優良な資産を安く購入できる「バーゲンセール」のチャンスと捉えることができます。

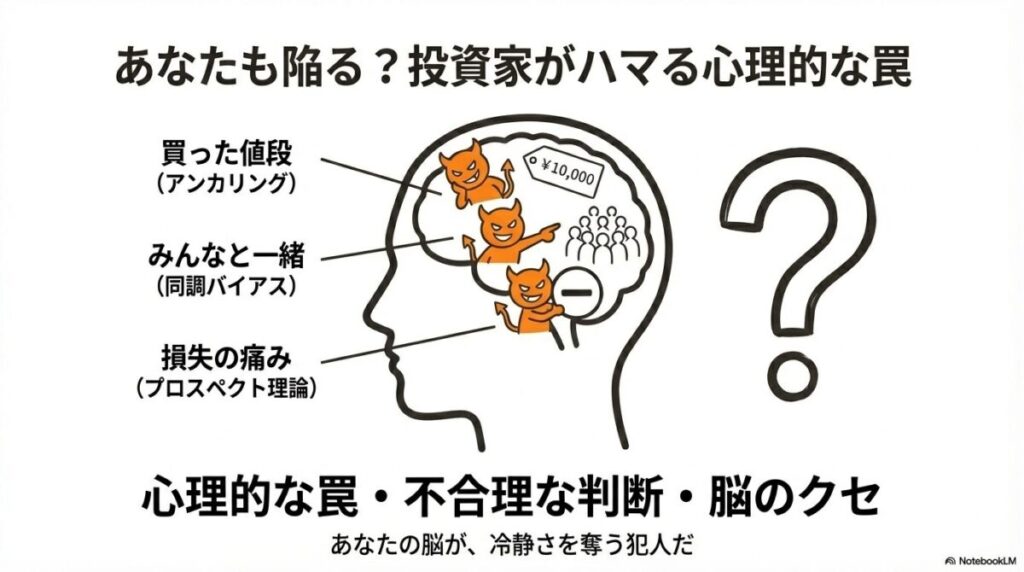

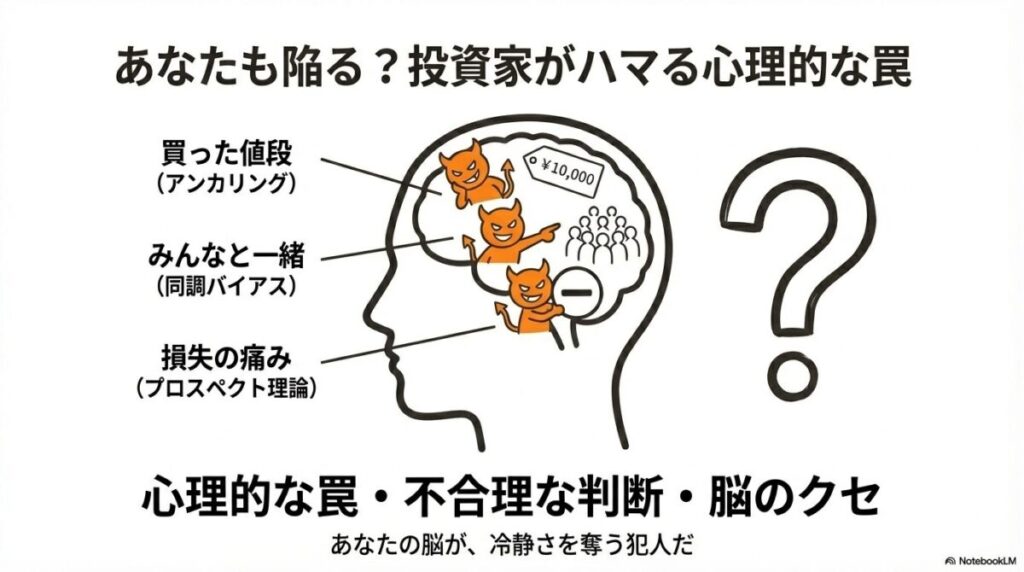

あなたも陥る?新NISAの暴落時に投資家がハマる心理的な罠

ここでは、行動経済学の知見を基に、暴落時に投資家がなぜ不合理な行動(狼狽売り)をしてしまうのか、その心理的なメカニズムを解説します。この罠を知ることで、あなたは冷静な判断ができるようになります。

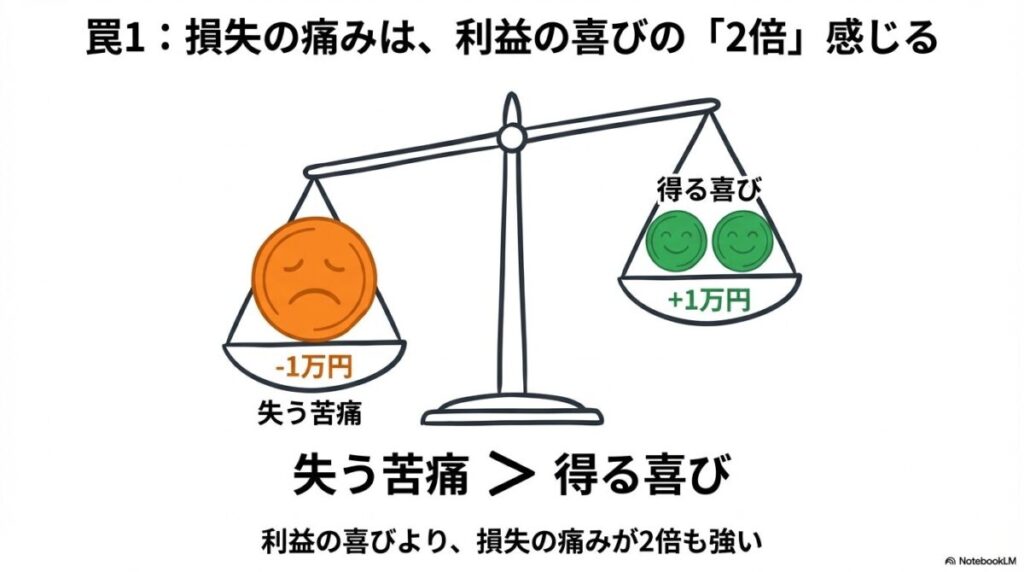

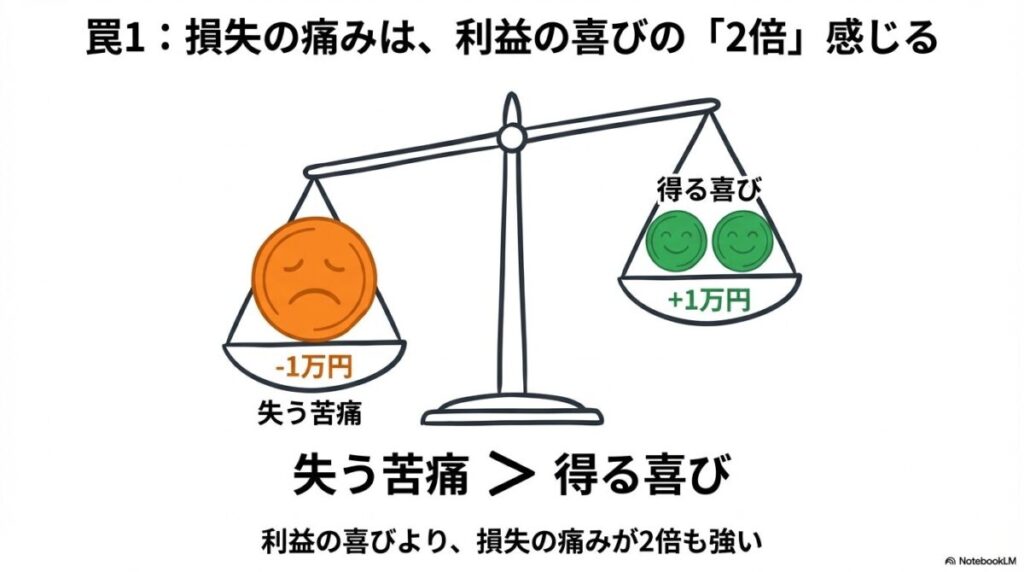

罠1:損失の痛みを過大評価する「プロスペクト理論」

人間は、「1万円を得る喜び」よりも「1万円を失う苦痛」を約2倍強く感じるようにできています。これがプロスペクト理論です。

暴落時に含み損が膨らむと、この損失の痛みに耐えきれず、「これ以上損をしたくない」という感情から、合理的な判断ができずに売却に走ってしまいがちです。(出典: 野村證券)

罠2:周りの行動に流される「同調バイアス」

SNSやニュースで「暴落だ!」「みんな売っている!」という情報を見ると、「自分も売らないと乗り遅れる」と焦ってしまい、周りと同じ行動を取ってしまう心理が働きます。

これが同調バイアスです。特に市場がパニックに陥っている際は、この心理的な罠が「狼狽売り」の連鎖を引き起こします。

罠3:特定の価格に固執する「アンカリング効果」

アンカリング効果とは、最初に提示された情報(アンカー)に、その後の判断が影響されてしまう心理現象です。

投資においては、購入時の価格に固執し、「元値に戻るまで売らない」と決めてしまうことがあります。しかし、暴落時にはこのアンカーが足かせとなり、冷静な損切りや買い増しの判断を妨げることがあります。

罠4:目先の安心を優先する「現在志向バイアス」

現在志向バイアスとは、将来の大きな利益よりも、目先の損失回避や短期的な安心を優先してしまう心理です。

暴落時に「今すぐ損失を確定させれば、これ以上不安にならなくて済む」という目先の安心感に囚われ、長期的な資産形成の機会を失ってしまうことがあります。これは、長期投資の継続を困難にする大きな要因となります。(出典: プレジデントオンライン)

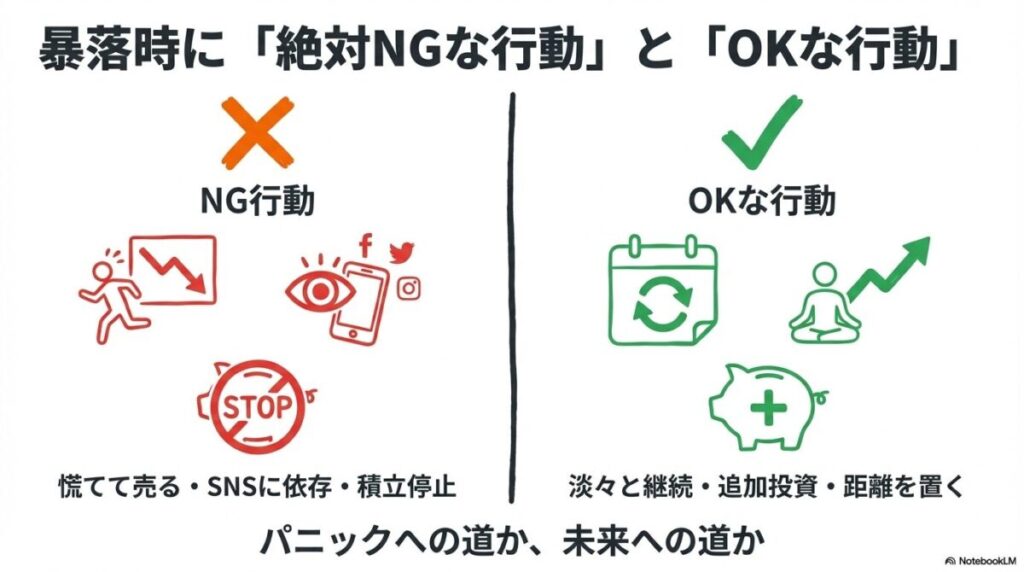

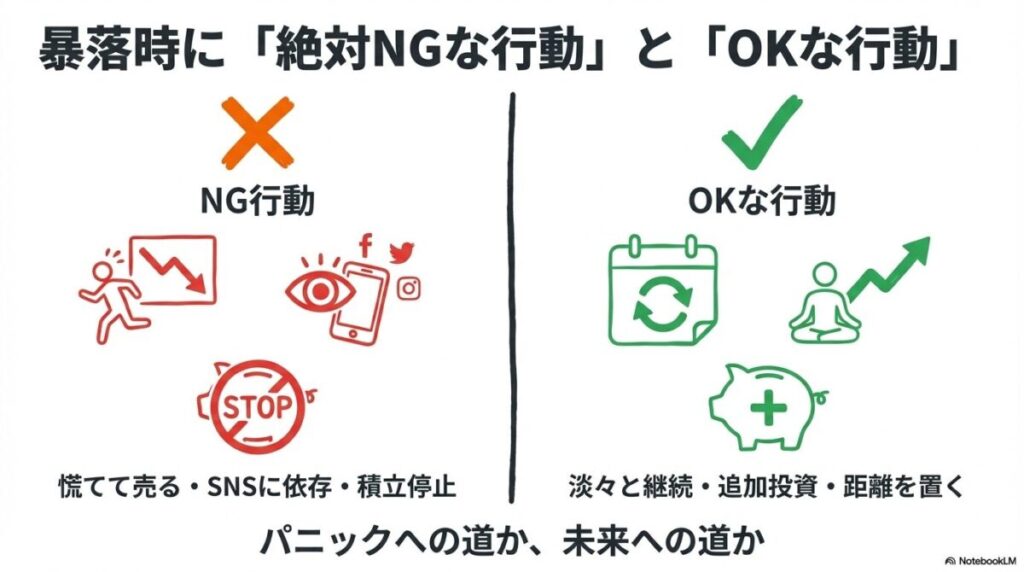

新NISAの暴落時に「絶対やってはいけない行動」と「取るべき行動」

ここでは、狼狽売りがNGな理由と心理的な罠を理解した上で、読者が具体的にどう行動すれば良いのか、実践的な行動指針を提示します。暴落時こそ、冷静な行動が求められます。

【絶対NG】暴落時にやってはいけない3つの行動

- 慌てて売却する(狼狽売り): 損失を確定させ、回復の機会を失います。

- SNSやニュースに過度に反応する: 不安を煽る情報に触れることで、冷静な判断が難しくなります。

- 積立投資を止める: 安く買えるチャンスを逃し、平均取得単価を下げる機会を失います。

【取るべき行動】暴落時に冷静でいるための「科学的プロセス」

- 過去の暴落からの回復データを参照する: 市場は必ず回復してきたという歴史的事実を再確認し、冷静さを保ちましょう。(出典: SBI証券)

- 積立投資を継続する: 暴落時こそ、安く買えるチャンスです。淡々と積立を続けることで、平均取得単価を下げ、回復後のリターンを最大化できます。(出典: 野村證券)

- 余剰資金があれば買い増しを検討する: 著名投資家も実践する戦略です。優良な資産が割安になっている時に追加投資することで、将来の大きなリターンに繋がる可能性があります。

- ログイン頻度を減らす: 証券口座の評価額を頻繁にチェックすると、不安が増大します。意識的に距離を置き、心の平穏を保ちましょう。

- SNSやニュースから一時的に距離を置く: 不安を煽る情報から離れることで、冷静な判断を妨げる要因を排除できます。

著名投資家も実践!暴落時の「買い増し」戦略

ウォーレン・バフェット氏が「他人が恐れている時に貪欲であれ」と語ったように、著名な投資家たちは暴落時こそ買い増しのチャンスと捉えています。

これは、優良な資産が一時的に割安になっている状況で、将来の回復を見越して追加投資を行う戦略です。ただし、これはあくまで余剰資金で行うべきであり、無理な投資は避けましょう。

「損切り」と「狼狽売り」は全く違う!その明確な違い

「損切り」と「狼狽売り」は混同されがちですが、全く異なる行動です。この違いを理解することが、賢い投資家への第一歩です。

| 項目 | 損切り | 狼狽売り |

|---|---|---|

| 意図 | 計画的・ルールに基づき損失を限定 | 感情的・パニック的に売却 |

| 目的 | 損失の拡大を防ぐ、資金を有効活用 | 不安・恐怖からの逃避行動 |

| 有効なケース | 個別株・短期トレードなど、値動きの大きい投資(長期インデックス投資では原則不要) | なし(長期投資では機会損失) |

| 心理背景 | 冷静な判断 | 不安・恐怖 |

新NISAの暴落・狼狽売りに関するよくある質問

最後に、暴落時の行動に関してよくある質問にお答えします。

- Q1: 暴落が来たら、積立投資も一時停止したほうがいいですか?

-

A1: いいえ、積立投資は暴落時こそ「安く買えるチャンス」です。継続することで平均取得単価を下げ、回復後のリターンを最大化できます。著名投資家ジョン・C・ボーグルも「投資をやめた瞬間、最大の後悔が訪れる」と述べています。

- Q2: 暴落時にSNSやニュースを見るのはやめたほうがいいですか?

-

A2: はい、不安心理を煽る情報に触れることで、冷静な判断が難しくなる可能性があります。一時的に距離を置くことをお勧めします。特に、根拠のない悲観論に流されないよう注意しましょう。

- Q3: 損切りは絶対にいけないことですか?

-

A3: いいえ、損切りは計画的なリスク管理の一環であり、個別株や短期トレードでは有効な戦略です。しかし、インデックスファンドの積立投資においては、狼狽売りと混同しないよう注意が必要です。

- Q4: 暴落が来る前に、NISA口座の資産を売却しておくべきですか?

-

A4: 市場のタイミングを正確に予測することは非常に困難です。暴落を恐れて売却し、その後の回復の波に乗れない「機会損失」のリスクも考慮しましょう。ウォーレン・バフェットも「市場を予測しようとするな」と述べています。

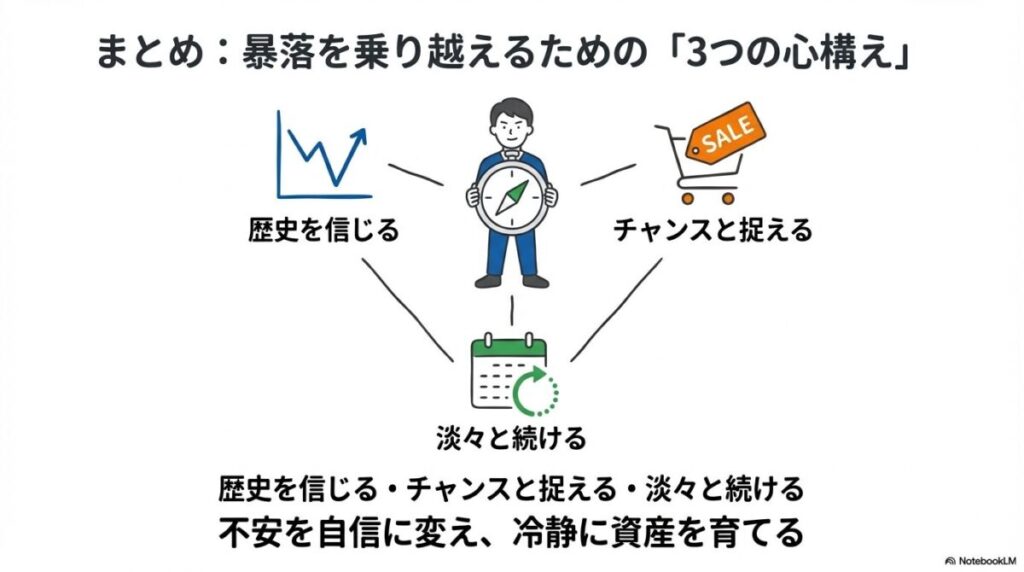

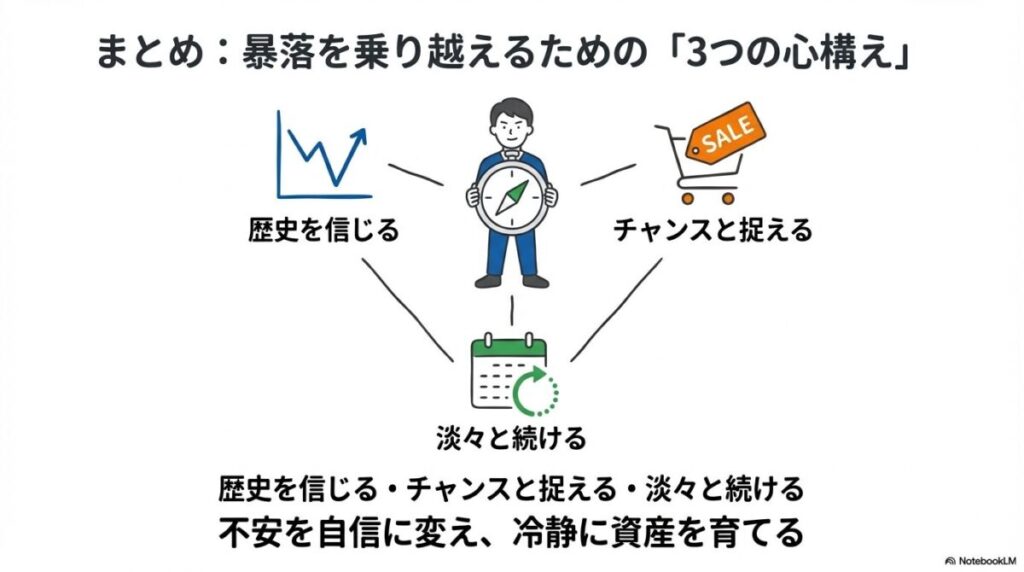

まとめ:新NISAの暴落を乗り越え、資産を守るための心構え

本記事では、新NISA運用中に暴落が来た際の「狼狽売り」を回避し、冷静に対処するための方法を解説しました。

- 暴落は市場の生理現象であり、歴史的に見れば必ず回復してきた。

- 狼狽売りは、感情的な判断が引き起こす最大の失敗であり、機会損失と損失の確定を招く。

- 暴落時には「プロスペクト理論」や「同調バイアス」といった心理的な罠に陥りやすい。

- 暴落時に取るべき行動は「冷静さを保ち、積立を継続し、余剰資金があれば買い増しを検討する」こと。

- 著名投資家も暴落時を「買いのチャンス」と捉え、長期的な視点を持つことの重要性を説いている。

次は「一括投資と積立投資」の戦略を深掘りしてみませんか?

今回、暴落時の心理と対処法を理解できたと思います。しかし、投資には様々な戦略があります。次は、あなたの資産を効率的に増やすための「一括投資と積立投資」の戦略について、さらに深く学んでみましょう。

コメント