「投資で失敗した人のリアルな話が聞きたい」

「自分は同じ過ちを繰り返したくない…」

そう考えて、あなたはこの記事にたどり着いたのではないでしょうか。

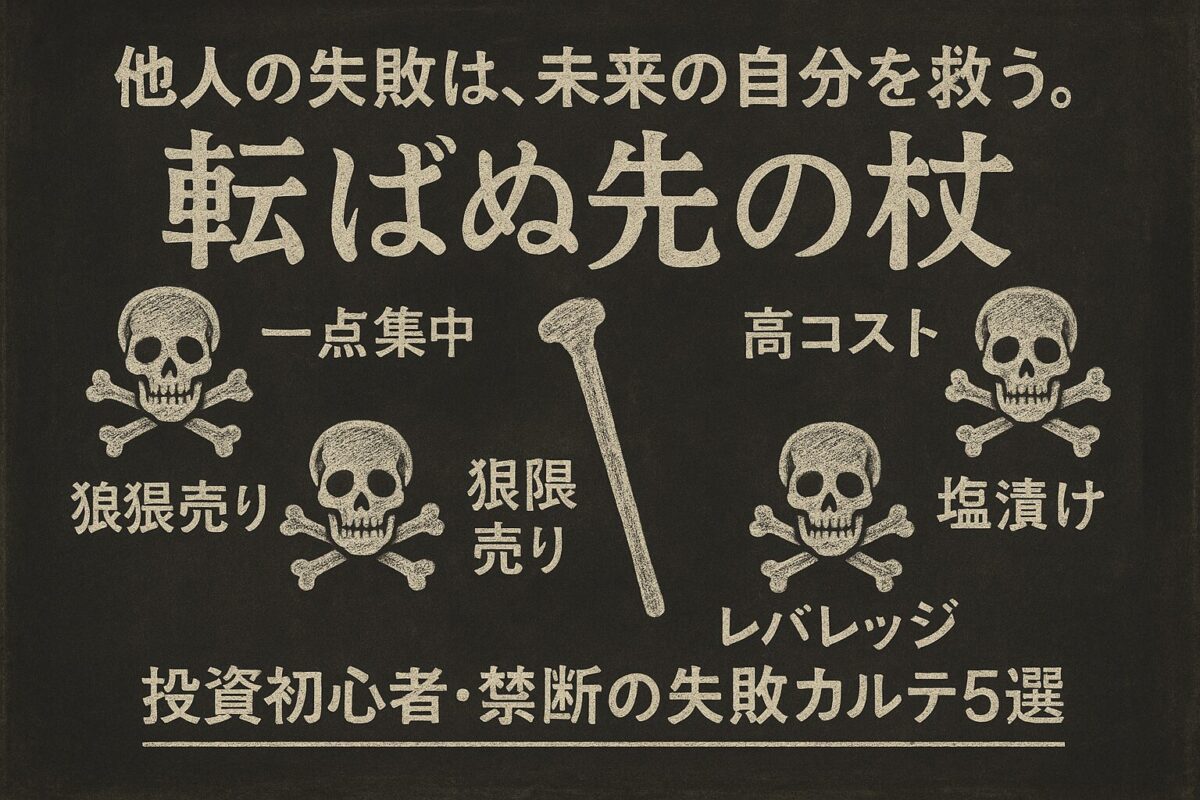

その感覚は、非常に正しいです。きらびやかな成功体験よりも、生々しい投資初心者の失敗体験談にこそ、あなたの資産を守るための本質的な学びが詰まっています。他人の失敗は、未来の自分を救う最高の教科書なのです。

この記事では、SNSやブログから収集した数多くの声の中から、特に初心者が陥りがちな5つの典型的な失敗談を厳選し、具体的な物語として再構成しました。「損切り」に失敗して数百万円の損失を出した話や、NISAでよくある落とし穴にはまった話など、リアルな損失額やその時の心理描写を交えてお届けします。

これは、単なる怖い話ではありません。一つ一つの物語の最後には、その失敗から得られる「普遍的な教訓」と、専門家の客観的な分析を添えています。この記事を読めば、他人のリアルな失敗から、あなた自身の資産を守るための実践的な知恵が手に入ります。

この記事でわかること

- ケース1:流行りのAI株に一点集中投資した、20代Aさんの悲劇

- ケース2:銀行で勧められた高コスト投信で、資産が増えなかった40代Bさんの後悔

- ケース3:暴落に耐えきれず「狼狽売り」してしまった30代Cさんの教訓

- ケース4:「損切り」できず、機会損失を招いた50代Dさんの塩漬け株

- ケース5:FXのレバレッジで一発退場した20代Eさんの絶望

【失敗談1】「絶対儲かる」を信じた末路…流行テーマ株への一点集中投資

ここでは、多くの初心者が一度は夢見て、そして散っていく「流行株への集中投資」のリアルを、Aさんの物語を通して見ていきましょう。

20代後半・男性会社員・Aさん

Aさんは、情報感度が高く、日頃からSNSで投資情報を収集していました。「億り人」という言葉に憧れ、自分も早く資産を築きたいと考えていました。

状況: SNSで話題のAI関連株に、ボーナス50万円を全額投資

2024年、世はまさにAIブーム。SNSでは、あるAI関連企業の株が連日話題になっていました。「このビッグウェーブに乗るしかない!」Aさんは、その企業のことをよく調べもせず、ボーナスとして支給された50万円をその一つの銘柄に全額投じました。

心理: 「これで億り人だ!」一時的な含み益に興奮と万能感

投資はすぐに結果を出しました。株価はぐんぐん上昇し、Aさんの資産はわずか1ヶ月で70万円に到達。「やっぱり俺の目は正しかった!投資なんて簡単だ!」Aさんは興奮し、自分が天才投資家になったかのような万能感に包まれていました。

転落: 決算後の急落。-20万円の含み損に。「いつか戻る」と信じ、損切りできず。

しかし、ブームは長くは続きません。その企業の決算が市場の期待に届かなかったことをきっかけに、株価は一転して急落。Aさんの資産はあっという間に50万円を割り、40万円、そして30万円と減っていきました。

「あれだけ話題になったんだから、またいつか戻るはずだ」Aさんは、損失を確定させたくない一心で、株を売ることができませんでした。

結末: 損失は-30万円に拡大。生活費のために泣く泣く損切り。

結局、株価が戻ることはなく、含み損は-30万円にまで拡大。間近に迫った友人の結婚式のご祝儀が払えなくなり、Aさんは泣く泣く損失を確定させました。手元に残ったのは、わずか20万円でした。

この失敗から学ぶ教訓

このAさんの失敗は、以下の3つの鉄則を破った典型的な例です。

どんなに魅力的に見える話でも、一つの銘柄に全資産を投じるのは、もはや投資ではなくギャンブルでしかありません。

【失敗談2】安心のはずが…銀行窓口で勧められた高コスト投資信託の罠

次に、良かれと思ってとった行動が、裏目に出てしまったBさんのケースです。「専門家だから安心」という思い込みの危険性について学びましょう。

40代・女性主婦・Bさん

Bさんは、子どもの教育資金のために、NISA制度を利用して投資を始めようと考えていました。しかし、投資の知識は全くなく、何から手をつけていいか分からない状態でした。

状況: 初めてのNISA。安心感を求め、給与振込先の銀行窓口へ。

「プロに聞くのが一番だろう」そう考えたBさんは、いつも利用している銀行の窓口へ相談に行きました。そこで、担当者から「お客様のニーズにぴったりです」と、ある投資信託を勧められました。

心理: 「お客様にぴったりの商品です」という言葉を信じ、勧められるがままに契約。

Bさんは、専門家である銀行員が言うのだから間違いないだろうと、その商品を100万円分、言われるがままに購入しました。その際、「信託報酬」などの手数料については、特に意識していませんでした。(出典: moneyfarming0210.com)

発覚: 3年後、資産がほとんど増えていないことに気づく。調べてみると、信託報酬が年率1.8%という高コスト商品だった。

3年後、Bさんの資産はほとんど増えていませんでした。世界経済は好調だったはずなのに、なぜだろう?疑問に思ったBさんが、その商品のことを改めて調べてみると、信託報酬が年率1.8%もする、非常にコストの高い商品であることが判明したのです。

結末: 利益はほとんど手数料に消えていた。ネット証券の低コスト商品に乗り換えを決意。

Bさんの資産から、毎年1.8万円近くが手数料として引かれ続けていたのです。これでは、いくら運用で利益が出ても、資産が増えるはずがありません。「もっと早く気づけば…」Bさんは後悔し、すぐにその商品を解約。自分で調べ、信託報酬が0.1%台のネット証券の商品に乗り換えることを決意しました。

この失敗から学ぶ教訓

この失敗から学ぶべきは、他人の「おすすめ」を鵜呑みにしてはいけない、そしてコスト(特に信託報酬)はリターンを確実に蝕むという事実です。販売員は、あなたのためではなく、自社の利益のために商品を勧めている可能性があることを、常に心に留めておくべきです。

【失敗談3】恐怖に負けた…〇〇ショックで投じた「狼狽売り」

ここでは、多くの初心者が経験する「暴落時のパニック売り」について、Cさんの物語を通して、その心理と教訓を学びます。

30代・男性公務員・Cさん

Cさんは、老後資金のために、新NISAでインデックスファンドの積立投資を始めたばかりでした。毎月3万円ずつ、コツコツと投資を続けていました。

状況: コツコツ始めた積立投資。半年後、市場全体を巻き込む暴落が発生。

投資を始めて半年が経った頃、世界経済を揺るがす「〇〇ショック」が発生。株価は連日大きく下落し、Cさんの資産も見る見るうちに減っていきました。

心理: 日に日に減る資産額への恐怖。「このままゼロになるのでは」という恐怖で夜も眠れない。

「せっかく貯めたお金が溶けていく…」Cさんの心は、日に日に増えていく含み損への恐怖で支配されました。「このままでは、全財産がゼロになってしまうのではないか」そんな考えが頭から離れず、夜も眠れない日々が続きました。(出典: 東洋経済オンライン)

行動: 耐えきれず、積立を停止し、保有分を全て売却。損失-50万円を確定。

そしてある日、市場が一段と大きく下落したのを見て、Cさんはついに耐えきれなくなりました。「もう無理だ!」そう叫び、積立設定を解除し、保有していた投資信託を全て売却。結果、約50万円の損失を確定させました。

結末: その数ヶ月後から相場は力強く回復。「あの時売らなければ…」と激しく後悔。

しかし、皮肉なことに、Cさんが売却した直後から市場は底を打ち、力強い回復を始めました。もし、あのまま持ち続けていれば、1年後には損失を取り戻し、さらに利益が出ていたことを知り、Cさんは激しく後悔しました。

この失敗から学ぶ教訓

市場の暴落は、投資を続けていれば必ず経験するものです。この失敗から学ぶべきは、感情で売らないこと、そして積立投資は暴落時こそ「安く買うチャンス」であるという事実です。恐怖心に打ち勝ち、淡々と積立を継続する胆力こそが、長期投資を成功に導く鍵なのです。

【失敗談4】「いつか戻る」という幻想。損切りできず機会を失った「塩漬け株」

ここでは、損失を確定させたくない、という人間の普遍的な心理が、いかに大きな損失につながるかを具体的に示します。

50代・男性管理職・Dさん

Dさんは、退職金の一部である100万円を使って、ある有名企業の株式を購入しました。長年知っている大企業だから安心だろう、と考えたのです。

状況: 退職金の一部100万円で、ある有名企業の株を購入。しかし、業績悪化で株価は下落。

しかし、Dさんが購入した直後、その企業の業績が悪化。株価はみるみるうちに下落し、あっという間に20万円の含み損を抱えてしまいました。

心理: 「あの有名企業が倒産するはずない」「ここまで待ったんだから」と損切りを先延ばし。

「まさか、あの会社がこのまま終わるはずがない。いつか必ず株価は戻るはずだ」Dさんは、損失を確定するのを嫌い、株を売ることができませんでした。

これが、損失が利益を生む可能性のある他の投資機会を奪う「機会損失」につながっているとは、その時は気づきませんでした。

機会損失: その株が塩漬けになっている間、他の成長株は大きく値上がり。資金が拘束され、そのチャンスを逃す。

Dさんの資金がその塩漬け株に拘束されている間、市場では新たな成長企業が次々と現れ、株価を大きく上げていました。もし、あの時すぐに損切りして、その資金を別の株に投じていれば…Dさんは、失った利益の大きさに気づきました。

結末: 5年後、株価は戻らず-60万円の含み損。売るに売れない状態に。

5年後、結局その企業の株価が戻ることはなく、含み損は60万円にまで膨れ上がっていました。今更売るに売れず、Dさんの退職金は、ただただ価値を失っていきました。

この失敗から学ぶ教訓

この物語の教訓は、損切りは、より大きな損失と「機会損失」を防ぐための必要経費であるということです。そして、その判断を感情に委ねないために、投資をする前に「損切りルール」を明確に決めておくことが何よりも重要なのです。

【失敗談5】一攫千金を夢見て…FX・レバレッジ取引での一発退場

最後に、少ない資金で一攫千金を狙うことが、いかに危険な道であるか。Eさんの短いけれど、あまりにも残酷な物語です。

20代前半・学生・Eさん

Eさんは、アルバイトで貯めた10万円を元手に、短期間で大きく稼げるというFX(外国為替証拠金取引)に興味を持ちました。

状況: アルバイトで貯めた10万円を元手に、FXに挑戦。レバレッジを最大に設定。

FXの魅力は「レバレッジ」。少ない資金で、その何倍もの金額の取引ができる仕組みです。Eさんは、早くお金持ちになりたい一心で、その仕組みやリスクをよく理解しないまま、レバレッジを最大に設定して取引を始めました。(出典: gaitame.com)

心理: 「うまくいけば1日で倍になるかも」という安易な期待。

「10万円が、明日には20万円になっているかもしれない」そんな甘い期待に胸を膨らませ、Eさんはスマートフォンの画面にかじりついていました。

転落: 重要な経済指標の発表後、相場が逆に動き、一瞬で強制ロスカット。

ある夜、アメリカの重要な経済指標が発表された瞬間、為替レートはEさんの予想とは逆の方向に、一瞬で大きく動きました。次の瞬間、Eさんの画面には「強制ロスカット」の無慈悲な文字が表示されました。

結末: 10万円の資金がほぼゼロに。「投資はギャンブルだ」と市場から退場。

Eさんの10万円は、文字通り一瞬で溶けてなくなりました。「投資なんて、やっぱりギャンブルじゃないか」そう吐き捨て、Eさんが再び投資の世界に戻ってくることはありませんでした。

この失敗から学ぶ教訓

レバレッジは、利益だけでなく損失も何倍にも膨らませる諸刃の剣です。その危険性を理解せず、初心者が安易に手を出すべきではありません。自分のリスク許容度を正しく理解し、身の丈に合った投資を心がけることが、市場に長く生き残るための唯一の道なのです。

失敗体験談から学ぶ、資産を守るための5つの共通原則

5つのリアルな物語、いかがでしたでしょうか。彼らの失敗は、決して他人事ではありません。ここでは、彼らの犠牲の上に成り立つ、資産を守るための5つの共通原則を学びましょう。

原則1:決して一点集中しない(分散の徹底)

Aさんの悲劇が示す通り、一つの銘柄に全資産を投じるのは自殺行為です。「卵は一つのカゴに盛るな」の格言を胸に、投資先を複数の国や資産に「分散」させることを徹底しましょう。

原則2:コストを制する者が投資を制す(手数料への意識)

Bさんの後悔は、手数料の重要性を教えてくれます。特に、長期で払い続ける「信託報酬」は、わずかな差が将来大きな差となります。必ず複数の商品を比較し、低コストなものを選びましょう。

原則3:感情を排除し、ルールで動く(損切りルールの設定)

CさんとDさんの失敗は、感情的な判断の恐ろしさを物語っています。市場に恐怖や欲望はつきものです。それらに打ち勝つ唯一の方法は、投資を始める前に客観的な「損切りルール」を定め、それを機械的に実行することです。

原則4:時間を見方につける(長期・積立の堅持)

Cさんの狼狽売りは、短期的な視点がいかに危険かを教えてくれます。市場は短期的には上下しますが、長期的には成長してきました。慌てず、騒がず、コツコツと積立を続ける「長期・積立」こそが、初心者の最強の武器です。

原則5:背伸びをしない(身の丈に合ったリスクを取る)

Eさんの退場は、身の丈を超えたリスクを取ることの末路を示しています。一攫千金を夢見るのではなく、まずは着実に資産を築くことから始めましょう。

投資の失敗に関するよくある質問(FAQ)

失敗談を読んで、新たに生まれた疑問や不安にお答えします。

- QQ1: 失敗談を読むと、怖くて結局何も始められません。どうすればいいですか?

- A

A1: その慎重な気持ちこそが、あなたの最大の武器です。だからこそ、この記事で紹介したような典型的な失敗を避けられる「全世界株式インデックスファンドの長期・積立投資」から、まずは月々1,000円でも良いので始めてみることをお勧めします。リスクが低い方法で、まずは「投資に慣れる」ことが大切です。

- QQ2: 損失を出してしまいました。どうすれば取り返せますか?

- A

A2: 最もやってはいけないのが、「取り返そう」と焦って、より大きなリスクを取ることです。それは、さらなる失敗を招くだけです。まずは、なぜ損失が出たのかを冷静に分析し(投資ノートが役立ちます)、次の取引に活かすという姿勢が重要です。損失は、未来の利益を生むための「授業料」と考えるのです。

- QQ3: 投資の失敗について、どこで相談すればいいですか?

- A

A3: 特定の金融商品を勧めてこない、中立的な立場の専門家に相談するのが良いでしょう。独立系のFP(ファイナンシャルプランナー)などが候補になります。また、金融庁が開設している「金融サービス利用者相談室」など、公的な窓口を利用するのも一つの手です。

まとめ:失敗は最高の教科書。賢明な投資家への道を今日から歩み始めよう

最後に、この記事の要点を振り返りましょう。

本記事のポイント

失敗は悪ではない!小さな失敗から学び、大きな成功を掴もう

成功する投資家とは、一度も失敗したことのない人ではありません。むしろ、数多くの小さな失敗から学び、それを乗り越えてきた人です。

この記事で紹介した5つの物語は、あなたがこれから避けるべき「罠」の場所を示した地図のようなものです。彼らの失敗を最高の教科書として、あなたはより安全で、賢明な投資家への道を歩み始めることができます。失敗を過度に恐れず、今日からその小さな一歩を踏み出してみましょう。

コメント