「新NISAでS&P500に投資してみたいけど、投資信託とETF、一体どっちを選べばいいんだろう…?」

「手数料や税金で損をしたくないし、非課税枠を最大限に活かす方法も知りたい」

2024年から始まった新NISA(新しいNISA)をきっかけに、米国の代表的な株価指数であるS&P500への投資を検討している多くの方が、同じような疑問を抱えています。せっかくの非課税制度、最大限に活用して賢く資産を増やしたいと考えるのは当然のことです。

この記事を読めば、その悩みはすべて解決します。

金融庁や主要な証券会社が公開している最新データに基づき、新NISAでのS&P500投資に関するあなたの疑問を解消し、自信を持って最適な商品を選び、非課税枠を最大限に活用できるよう、徹底的にサポートします。

投資信託とETFの徹底比較はもちろん、具体的なおすすめ銘柄、年収やリスク許容度別の使い分けシナリオ、さらにはSNSでのリアルな声まで、この記事一つで全てが解決します。

この記事でわかること

- 新NISAでS&P500に投資する際の「投資信託」と「ETF」の最適な選び方

- 年収やリスク許容度に応じた非課税枠(成長投資枠・つみたて投資枠)の賢い使い分け方

- 最新の信託報酬・実質コストを比較したS&P500連動のおすすめ銘柄

- 長期投資で失敗しないための具体的な戦略と、暴落時の対処法

- 実際にS&P500投資を行う投資家のリアルな声と成功・失敗事例

- 米国ETFの現地課税など、見落としがちな税金・手数料の注意点

新NISA S&P500投資とは?制度の基本と魅力

ここでは、新NISA制度の基本的な仕組みと、なぜ今、S&P500への投資がこれほどまでに注目されているのか、その魅力とメリット・デメリットを分かりやすく解説します。まずは基本をしっかり押さえることが、賢い投資への第一歩です。

新NISA制度の全体像:つみたて投資枠と成長投資枠

2024年からスタートした新NISAは、個人の資産形成を後押しするための強力な税制優遇制度です。旧NISAから大幅にパワーアップし、より柔軟で使いやすい仕組みになりました。

新NISAには、以下の2つの投資枠があります。

【用語解説】新NISA

個人のための少額投資非課税制度のこと。通常、投資で得た利益(配当金、分配金、譲渡益)には約20%の税金がかかりますが、NISA口座内での取引で得た利益は非課税になります。

この2つの枠は併用可能で、合計で年間最大360万円まで投資できます。そして、生涯にわたって非課税で保有できる上限額(生涯非課税限度額)は1,800万円に設定されています(うち成長投資枠の上限は1200万円)。(出典: 金融庁 NISA特設ウェブサイト, SMBC NISA(ニーサ)とは)

さらに、NISA口座内の商品を売却した場合、その商品の簿価(取得価額)分の非課税枠が翌年以降に復活し、再利用できる点も大きな特徴です(売却した年の間は枠は復活しません)。これにより、ライフステージの変化に合わせて柔軟な資産運用が可能になりました。

それぞれの投資枠について、こちらの記事で深く解説しています。

S&P500とは?なぜ世界中の投資家を魅了するのか

S&P500は、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックス社が算出している、米国を代表する500社の株価を基にした株価指数です。

【用語解説】株価指数

市場全体の株価の動きを示す指標のこと。特定の複数銘柄の株価を、ある一定の計算方法で総合的に評価し、数値化したものです。日経平均株価やTOPIXも日本の代表的な株価指数です。

S&P500は、Apple、Microsoft、Amazonといった世界的な大企業を含んでおり、その構成銘柄だけで米国株式市場の時価総額の約80%をカバーしています。つまり、S&P500に投資するということは、実質的に米国経済全体に分散投資するのと同じ効果が期待できるのです。

過去の実績を見ても、S&P500は長期的(20年以上)に見て米ドル建てで平均年率7〜10%という高いリターンを記録しており、世界経済の成長を牽引してきました。

近年は円安の影響で、円換算でのリターンがこれを上回ることも珍しくありません。この安定した成長性こそが、世界中の投資家から「長期資産形成の王道」として絶大な信頼を得ている理由です。(出典: みんかぶ – S&P500配当利回り)

新NISAでS&P500に投資するメリット・デメリット

新NISAという非課税の恩恵を受けながら、S&P500という世界最強クラスの指数に投資できるのは、非常に大きなメリットです。

メリット:

- 高い成長期待: 長期的に安定したリターンが期待できる米国経済全体に、まるごと投資できる。

- 非課税メリット: 通常約20%かかる利益への税金がゼロになり、複利効果を最大化できる。

- 分散効果: 1つの商品を買うだけで、米国の主要な500社に分散投資できる。

- 手軽さ: 少額から積立投資が可能で、初心者でも始めやすい。

一方で、デメリットやリスクも理解しておく必要があります。

デメリット:

- 元本保証ではない: 投資であるため、購入した価格より値下がりする可能性がある。

- 為替リスク: 米国株への投資なので、円高になると円換算での資産価値が目減りする。

- 米国市場への集中: 投資対象が米国に偏るため、米国経済が不調に陥った場合、その影響を直接受ける。

これらのメリット・デメリットを正しく理解した上で、自身の投資戦略を立てることが重要です。

新NISA S&P500で選ぶべきは?投資信託とETFを徹底比較

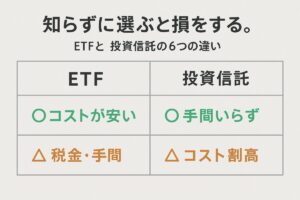

ここでは、新NISAでS&P500に投資する際の2大選択肢、「投資信託」と「ETF」について、その違いを徹底的に比較します。コスト、税金、利便性など、様々な角度から分析し、あなたがどちらを選ぶべきかの判断材料を提供します。

投資信託とETFの基本的な違い:購入方法・価格決定・分配金

投資信託とETFは、どちらも「多くの投資家から集めた資金を、専門家が様々な資産に分散投資してくれる」という点では同じですが、いくつかの重要な違いがあります。

【用語解説】ETF(上場投資信託)

証券取引所に上場している投資信託のこと。株式と同じように、取引所の開いている時間内であれば、リアルタイムで売買できます。

| 比較項目 | 投資信託 | ETF(上場投資信託) |

|---|---|---|

| 購入場所 | 証券会社、銀行など | 証券会社 |

| 取引価格 | 1日1回算出される基準価額 | 株式同様、リアルタイムで変動 |

| 注文方法 | 金額指定(例: 1万円分) | 指値・成行注文 |

| 分配金 | 自動で再投資する設定が可能 | 自動再投資はできず、都度自分で再投資する必要がある |

投資信託は「1日1回の終値」で取引され、金額を指定して購入できるため、コツコツ積立投資をしたい人に向いています。

一方、ETFは株式のように「リアルタイムの市場価格」で売買できるため、価格を見ながら柔軟に取引したい人に向いています。

コスト比較:信託報酬、実質コスト、売買手数料の差

投資において、コストはリターンを確実に蝕む要因です。特に長期投資では、わずかなコスト差が将来の資産額に大きな影響を与えます。

一般的に、米国のETF(VOOなど)は信託報酬が0.03%と極めて低いですが、購入時に為替手数料がかかります。ただし、主要ネット証券では米国ETFの売買手数料も無料化が進んでいます。

一方、日本の投資信託(eMAXIS Slimなど)は信託報酬が0.08%台とETFよりは高いものの、売買手数料や為替手数料がかからない場合が多いです。(出典: DIAMOND ZAi -【新NISA】主なS&P500インデックス型投信のコスト、成績を比較!)

税制比較:米国ETFの現地課税と再投資効率

税金もコスト同様、リターンに大きく影響します。特にETFの分配金(投資信託の分配金に相当)にかかる税金には注意が必要です。

【用語解説】源泉徴-収

利益が支払われる際に、あらかじめ税金が天引きされる仕組みのこと。

つまり、米国ETFから分配金を受け取ると、その時点で10%が引かれてしまうため、再投資に回せる金額が減り、複利効果がやや弱まる可能性があります。

ただし、この現地課税は確定申告(外国税額控除)で一部取り戻すことも可能ですが、手続きが煩雑になります。(出典: EBC Financial Group – 米国株投資の税金はいくら?)

利便性・流動性比較:自動積立・再投資の有無と売買の自由度

運用の手間も、商品選びの重要なポイントです。

【2025年最新】新NISA S&P500連動のおすすめ銘柄と選び方

ここでは、2025年10月時点の最新データに基づき、新NISAでS&P500に投資する際におすすめの具体的な投資信託とETFの銘柄を紹介します。信託報酬や純資産総額といった、銘柄選びで重要なポイントも合わせて解説します。

投資信託のおすすめ銘柄:eMAXIS Slim、SBI・V、楽天のS&P500

現在、S&P500に連動する投資信託は、熾烈な信託報酬引き下げ競争を繰り広げており、投資家にとっては非常に有利な状況です。中でも、以下の3本が特に人気と実績を兼ね備えています。

これら3本は、信託報酬や運用実績に大きな差はないため、基本的にはどれを選んでも問題ありません。 ご自身がメインで使っている証券会社や、ポイントプログラムとの相性で選ぶのが良いでしょう。(出典: DIAMOND ZAi -【新NISA】主なS&P500インデックス型投信のコスト、成績を比較!)

ETFのおすすめ銘柄:VOO、IVV、SPYの比較

米国に上場しているS&P500連動ETFの中で、特に代表的なのが以下の3つです。これらは「米国ETF御三家」とも呼ばれています。

個人投資家が長期で保有する場合、経費率の低いVOOかIVVが有力な選択肢となるでしょう。

ただし、これらは米ドルで購入する必要があり、為替手数料や、分配金に米国での源泉徴収(10%)がかかる点に注意が必要です。(出典: EBC Financial Group – 米国株投資の税金はいくら?)

銘柄選びの重要ポイント:信託報酬、純資産総額、運用実績

S&P500連動の金融商品は、基本的に同じ指数を目指すため、運用成績に大きな差は出にくいです。だからこそ、以下の3つのポイントが重要になります。

- 信託報酬(コスト): 長期投資では、わずかなコスト差が将来のリターンに大きく影響します。とにかく低いものを選びましょう。

- 純資産総額: ファンドの規模を示します。これが大きいほど、安定した運用が期待でき、繰上償還(ファンドが運用を終えてしまうこと)のリスクも低くなります。右肩上がりに増えているのが理想です。

- 運用実績(トラッキングエラー): ベンチマーク(この場合はS&P500)の動きと、ファンドの基準価額の動きがどれだけ連動しているかを示す指標。このズレが小さいほど、優秀なファンドと言えます。

これらのポイントを総合的に判断し、ご自身の投資方針に合った銘柄を選びましょう。

新NISA S&P500で非課税枠を最大限に活かす戦略

ここでは、新NISAの非課税メリットを最大限に享受するため、あなたの年収やリスク許容度に合わせた具体的な投資戦略シナリオを提案します。成長投資枠とつみたて投資枠をどう使い分けるかが、資産形成のスピードを左右します。

年収別:非課税枠の最適な活用プラン

年間の投資可能額は、年収によって大きく変わります。ここでは3つのパターンに分けて、最適な非課税枠の活用プランを解説します。

- 年収300万円台〜:まずは「つみたて投資枠」のフル活用を目指す

- 戦略: 毎月コツコツと、年間120万円の「つみたて投資枠」を使い切ることを最優先します。投資先は、信託報酬の低いS&P500連動の投資信託がおすすめです。

- ポイント: まずは投資を習慣化し、安定した資産形成の土台を築きましょう。余力が出てきたら、成長投資枠で少額からETFなどを試してみるのも良いでしょう。(出典: Money Forward クラウド – NISAの年収別シミュレーション)

- 年収500〜800万円台:2つの枠をバランス良く活用

- 戦略: 「つみたて投資枠」120万円をフル活用しつつ、「成長投資枠」も年間120〜240万円の範囲で積極的に使っていきます。

- ポートフォリオ例: つみたて投資枠はS&P500投信、成長投資枠ではETFでS&P500に厚みを加えたり、高配当株ETFや個別株に挑戦してリターンの上乗せを狙うなど、戦略の幅が広がります。

- 年収1,000万円以上:最短での非課税枠のフル活用を視野に

- 戦略: 年間360万円の非課税枠をフルに活用し、最短5年で生涯非課税限度額1,800万円を使い切ることを目指します。

- ポイント: 投資スピードを上げることで、複利効果をより長期間にわたって享受できます。成長投資枠では、S&P500だけでなく、ナスダック100などのより積極的な成長を目指す指数や、個別株への投資も選択肢に入ってきます。(出典: fuelle – 新NISAの1800万円を最短で埋めるには?)

リスク許容度別:投資信託とETFの組み合わせ戦略

投資でどれだけのリスクを取れるか(リスク許容度)は人それぞれです。あなたのタイプに合った、投資信託とETFの組み合わせ戦略を考えてみましょう。

- 保守的(リスクを抑えたい)タイプ:

- 戦略: 「つみたて投資枠」を中心に、信託報酬の低いS&P500投資信託を毎月決まった額、淡々と積み立てるのがおすすめです。自動積立・分配金自動再投資の仕組みを活用し、手間をかけずに「ほったらかし投資」を実践しましょう。

- 中立型(バランスを取りたい)タイプ:

- 戦略: 「つみたて投資枠」でS&P500投資信託の積立をベースにしつつ、「成長投資枠」でS&P500連動のETF(VOOなど)を買い増したり、高配当株ETFやREIT(不動産投資信託)などを組み合わせて分散効果を高める戦略です。

- 積極的(リスクを取ってリターンを狙いたい)タイプ:

- 戦略: 「成長投資枠」を積極的に活用し、VOOやIVVといった米国ETFをポートフォリオの中核に据えます。さらに、より高い成長が期待できるテーマ型ETF(AI、クリーンエネルギーなど)や、個別グロース株への投資も組み合わせ、リターンの最大化を目指します。

生涯非課税投資枠1800万円を効率的に使い切る方法

新NISAの最大のメリットである1,800万円の生涯非課税枠。これをいかに早く、効率的に使い切るかが、将来の資産額を大きく左右します。

基本戦略は「できるだけ早く、多くの金額を投資に回す」ことです。

例えば、年間360万円を投資すれば5年で枠を使い切ることができます。年間120万円なら15年、年間60万円なら30年かかります。投資期間が長くなるほど、複利の効果は絶大になります。

もちろん、無理は禁物です。しかし、「余裕ができたら投資しよう」と考えていると、貴重な時間を失ってしまいます。まずは「月々いくらなら無理なく投資を続けられるか」を計算し、少額からでもスタートすることが何よりも重要です。

そして、収入が増えたり、生活に余裕が出たりしたタイミングで、投資額を増やしていく(増額設定)のが賢い方法です。

ここで紹介したプランはあくまで一例です。最終的には、ご自身の家計の状況や将来のライフプランに合わせて、無理のない範囲で最適な投資バランスを見つけることが最も重要です。

新NISA S&P500投資で失敗しないための注意点とリスク管理

ここでは、新NISAでS&P500に投資する上で、多くの人が陥りがちな失敗パターンとその対策を解説します。特に、米国市場への集中リスク、為替リスク、そして市場暴落時の心理的なワナについて、具体的なリスク管理策を提示します。

米国市場集中投資のリスクと分散投資の考え方

S&P500への投資は、実質的に米国経済に集中投資することと同じです。これまで米国経済は世界を牽引してきましたが、将来も同じとは限りません。

もし、ITバブル崩壊やリーマンショックのような、米国発の大きな経済危機が再び起きた場合、資産が大きく目減りする可能性があります。

リスク対策:

- 全世界株式との組み合わせ: S&P500をポートフォリオの中核としつつ、米国以外の先進国や新興国にも分散投資されている「全世界株式(オール・カントリー)」のインデックスファンドを組み合わせることで、特定の国への依存リスクを軽減できます。

- 資産クラスの分散: 株式だけでなく、債券やREIT(不動産)、コモディティ(金など)といった、株式とは異なる値動きをする資産を組み合わせることも有効です。

為替リスクとその影響:円高・円安時の対応

S&P500は米ドル建ての資産です。そのため、私たちは常に為替レートの変動リスクに晒されています。これは、円建てで購入できる投資信託であっても、投資対象が米国株である以上、本質的には同じです。

- 円安の局面: ドル建ての資産価値が上がるため、円換算でのリターンは増加します。

- 円高の局面: ドル建ての資産価値が変わらなくても、円換算でのリターンは減少します。

リスク対策:

- 長期的な視点: 為替レートは短期的には変動しますが、長期的には一定の範囲で推移する傾向があります。短期的な変動に一喜一憂せず、ドルコスト平均法で淡々と積み立てを続けることが最も有効な対策です。

- 積立時期の分散: 投資するタイミングを分散することで、高値掴みのリスクを平準化できます。

【用語解説】ドルコスト平均法

価格が変動する金融商品を、常に一定の金額で、時間を分散して定期的に買い続ける手法。価格が低いときには多く、価格が高いときには少なく買うことになるため、平均購入単価を抑える効果が期待できます。

暴落時に冷静でいるための心構えと積立継続の重要性

株式市場に暴落はつきものです。過去の歴史を見ても、S&P500は何度も10%以上の下落を経験してきました。多くの投資家が失敗するのは、この暴落時に恐怖に駆られて資産を売却してしまう「狼狽(ろうばい)売り」です。

2020年のコロナショックの際も、暴落時にS&P500連動の投資信託を売ってしまい、その後の急回復の恩恵を受けられず、大きな機会損失を出してしまった投資家が後を絶ちませんでした。(出典: Money Times – S&P500の暴落・下落局面はいつ?過去の推移と今後の見通し)

リスク対策:

- 暴落は「バーゲンセール」と心得る: 長期的な成長を信じるなら、暴落は優良な資産を安く買える絶好の機会です。

- 積立を止めない、むしろ増額する: ドルコスト平均法の効果が最も発揮されるのが下落局面です。ここで積立を継続、あるいは増額することで、平均購入単価を大きく下げることができ、その後の回復局面で大きなリターンに繋がります。

- 投資の目的を再確認する: なぜ自分は投資を始めたのか(老後資金、教育資金など)、長期的な目標を再確認することで、短期的な市場の動きに惑わされにくくなります。

新NISA S&P500投資家のリアルな声:成功・失敗事例とSNSの反応

ここでは、実際に新NISAでS&P500に投資している人たちのリアルな声や体験談を紹介します。理論だけでなく、他の投資家が何を感じ、どう行動しているのかを知ることで、あなたの投資戦略はより実践的なものになります。

長期積立で資産を増やした成功事例

SNSやブログでは、S&P500への長期積立によって着実に資産を増やしている多くの成功事例が報告されています。

例えば、

「2016年からeMAXIS Slim S&P500に毎月3万円を積み立てた結果、2025年時点で評価額が約510万円(元本324万円)になり、180万円以上の利益が出た」

といった声は非常に多く見られます。これは、途中の下落局面でも売却せずに、淡々と積立を継続したことが成功の鍵です。(出典: 日本の中小企業を応援するメディア – NISAの成功事例と失敗事例)

このような実例は、長期・積立・分散投資の有効性を何よりも雄弁に物語っています。

暴落時に狼狽売りしてしまった失敗事例とその教訓

一方で、残念ながら失敗してしまった事例も存在します。最も多いのが、前述した「狼狽売り」です。

「2020年のコロナショックで株価が急落した際、怖くなってS&P500の投資信託を全て解約してしまった。その後、株価はすぐに回復し、持ち続けていれば数百万円の利益が出ていたはず…」

このような後悔の声は、投資ブログやSNSで頻繁に見られます。この教訓から学ぶべきは、「市場から退場しないこと」の重要性です。市場の短期的な動きを予測することは誰にもできません。

だからこそ、事前に決めたルールに従って積立を継続することが、長期的な成功に繋がるのです。(出典: Money Times – S&P500の暴落・下落局面はいつ?過去の推移と今後の見通し)

SNS(X/Twitter)で話題の「新NISA S&P500」に関するポジティブ・ネガティブな意見

2025年10月時点のX(旧Twitter)では、新NISAとS&P500に関する活発な議論が交わされています。

ポジティブな意見:

- 「新NISA、つみたて投資枠でeMAXIS Slim、成長投資枠でVOOを買う二刀流で、資産の伸びを実感してる」

- 「結局、手数料最安の投信(eMAXIS、SBI・V、楽天)を黙って積み立てるのが最強」

- 「米国ETF(VOO、IVV)の分配金が少しずつ入ってくるのが嬉しい。再投資の手間も慣れれば楽しい」

ネガティブな意見・課題:

- 「米国ETF、分配金の10%現地課税が地味に痛い。複利効果が薄れる気がする」

- 「ドル転してETF買うの、為替手数料とか考えると意外とコストかかる。円建ての投信の方がシンプルで楽だったかも」

- 「1800万円の枠をどうやって使い切るか、戦略を考えるのが難しい」

これらのリアルな声は、商品選択や運用戦略を考える上で非常に参考になります。特に、投資信託の「手軽さ」と、米国ETFの「コストの低さ+運用の手間」を比較検討している意見が多く、どちらが自分の性格やライフスタイルに合っているかを見極めるヒントになります。(出典: EBC Financial Group – 米国株投資の税金はいくら?)

新NISA S&P500投資に関するよくある質問(FAQ)

ここでは、新NISAでのS&P500投資に関して、多くの人が抱く疑問についてQ&A形式で回答します。

- QQ1: S&P500だけで本当に大丈夫ですか? 分散が足りない気がします。

- A

A1: S&P500だけでも米国の主要500社に分散されているため、十分に分散効果はあります。しかし、投資対象が米国に集中するリスクを避けたい場合は、全世界の株式に分散投資する「オール・カントリー」指数に連動する投資信託などを組み合わせるのがおすすめです。

- QQ2: 暴落したらどうすればいいですか? 売った方がいいですか?

- A

A2: いいえ、長期投資が前提であれば、暴落時に売却するのは最悪の選択となる可能性が高いです。むしろ、価格が安くなった「バーゲンセール」の機会と捉え、可能であれば追加投資(スポット購入)を検討したり、少なくとも積立を継続することが、将来のリターンを高める上で非常に重要です。

- QQ3: 投資信託とETF、途中で変更できますか?

- A

A3: はい、いつでも変更可能です。例えば、最初は投資信託で積み立てていたけれど、まとまった資金ができたのでETFに切り替えたい、といったことも自由にできます。NISA口座内の商品を売却しても、その分の非課税枠は翌年以降に復活するため、柔軟な見直しが可能です。

- QQ4: 非課税枠を使い切れなかった場合、どうなりますか?

- A

A4: 使い切れなかった非課税枠を翌年に繰り越すことはできません。その年の非課税枠は、その年のうちに使い切る必要があります。ただし、新NISAでは生涯にわたる非課税限度額(1,800万円)が設定されているため、ご自身のペースでコツコツと投資を続けていくことが大切です。

まとめ:新NISA S&P500投資を成功させるためのロードマップ

本記事では、新NISAを活用したS&P500投資について、制度の基本から具体的な銘柄選び、リスク管理までを網羅的に解説しました。最後に、成功への道を再確認しましょう。

本記事のポイント

- 新NISAは年間最大360万円、生涯1800万円まで非課税になる強力な制度である。

- S&P500は米国主要500社に分散投資でき、長期的に高いリターンが期待できる。

- 「投資信託」は自動積立・再投資が可能で、ほったらかし投資に向いている。

- 「ETF」はリアルタイムで売買でき、コストが低いが、手動での管理が必要。

- 投資信託なら「eMAXIS Slim」「SBI・V」「楽天」のS&P500が人気。

- ETFなら「VOO」「IVV」が経費率の低さでおすすめ。

- 銘柄選びは「信託報酬」「純資産総額」「運用実績」が重要。

- 年収やリスク許容度に合わせて、非課税枠の活用戦略を立てることが大切。

- 為替リスクや市場の暴落は避けられない。長期的な視点で積立を継続することが最善策。

- 暴落時の「狼狽売り」が最大の失敗要因。市場から退場しないことが重要。

- SNSのリアルな声も参考に、自分に合った投資スタイルを見つける。

- S&P500集中投資のリスクが気になるなら「全世界株式」との組み合わせも有効。

- 非課税枠は無理に使い切る必要はなく、自分のペースで続けることが最も重要。

次のステップへ:あなたの新NISA S&P500投資を今すぐ始めよう

この記事を読んで、新NISAでのS&P500投資の全体像が明確になったのではないでしょうか。知識を得た今、大切なのは最初の一歩を踏み出すことです。

まずは無料の証券口座開設から始めよう

まだ証券口座をお持ちでない方は、まずは口座を開設することから始めましょう。SBI証券や楽天証券などのネット証券なら、スマホやPCから無料で簡単に口座開設ができます。

専門家への相談も検討しよう

「自分一人で判断するのはまだ不安…」という方は、ファイナンシャル・プランナー(FP)などの専門家に相談するのも一つの手です。あなたの資産状況やライフプランに合わせた、より具体的なアドバイスをもらえます。

賢い資産形成の旅は、今日この一歩から始まります。

コメント