「うちの会社は大丈夫だろうか…」

「ウイルス対策ソフトは入れているけど、本当に十分なのだろうか?」

近年、企業の規模を問わず猛威を振るうランサムウェア攻撃のニュースに、多くの経営者やIT担当者様が漠然とした不安を感じているかもしれません。その不安は、残念ながら的中しています。警察庁の最新報告によると、2025年上半期に発生したランサムウェア被害のうち、実に66%が中小企業でした。(出典: 警察庁)

ランサムウェア対策として「EDR」や「UTM」という言葉を耳にする機会も増えましたが、EDRとUTMの違いを明確に説明できる方は少ないのではないでしょうか。

ご安心ください。この記事を読めば、ランサムウェア対策の切り札となるEDRとUTMの根本的な違いから、あなたの会社に最適な製品の選び方、さらには国から受けられる補助金制度まで、知りたいことのすべてが分かります。サイバーセキュリティの専門知識がない方でも理解できるよう、図解や比較表を交えて徹底的に解説します。

この記事でわかること

- なぜウイルス対策ソフトだけでは危険なのか、その明確な理由

- EDRとUTMの根本的な役割の違いと、最適な組み合わせ方

- あなたの会社に合う対策が分かる、具体的な選び方のフローチャート

- EDR/UTMと併せて対策必須!見落としがちな侵入経路とは?

- 費用を抑えて導入できる、国(経済産業省)の補助金・支援サービス

そもそもEDR・UTMとは?従来のウイルス対策ソフトとの決定的な違い

ここでは、EDRとUTM、そして多くの企業が既に導入しているであろう従来のウイルス対策ソフト(EPP)の役割について、それぞれの根本的な違いを解説します。この違いを理解することが、適切なセキュリティ対策への第一歩です。

UTMとは?会社のネットワーク全体を守る「屈強な門番」

UTM(Unified Threat Management / 統合脅威管理)とは、会社のネットワークの「入口」と「出口」に設置され、外部からの不正な通信や攻撃をまとめてブロックするセキュリティ機器(またはクラウドサービス)です。

オフィスビルの屈強な「門番」をイメージしてください。怪しい人物(不正アクセス)がビル(社内ネットワーク)に入ってこないか、また、内部から機密情報(重要なデータ)が不正に持ち出されないかを、24時間監視してくれる存在です。ファイアウォールやWebフィルタリングなど、複数のセキュリティ機能を一つに集約しているのが特徴です。(出典: Fortinet)

EDRとは?PC内部の不審な動きを見つけ出す「敏腕警備員」

EDR(Endpoint Detection and Response)とは、パソコンやサーバーといった「エンドポイント(端末)」に導入され、万が一内部に侵入したウイルスの“不審な振る舞い”を検知し、迅速に隔離・対応するためのソリューションです。

UTMという門番をすり抜けてビル内に侵入してしまった不審者(マルウェア)を、ビル内を巡回する「敏腕警備員」が見つけ出し、被害が出る前に取り押さえるイメージです。これにより、被害の拡大を最小限に食い止めることができます。

【比較表】EDR vs UTM vs ウイルス対策ソフト(EPP)の違いが一目瞭然

これら3つの対策は、守る場所と役割が全く異なります。以下の比較表で、その違いを確認してみましょう。

| 項目 | EDR | UTM | EPP(従来型ウイルス対策) |

|---|---|---|---|

| 役割例 | 敏腕警備員(内部監視) | 屈強な門番(境界防御) | 指名手配犯リスト |

| 防御対象 | 端末内部(PC・サーバー) | ネットワーク境界 | ファイル単位 |

| 主機能 | 挙動監視・自動隔離 | 不正通信遮断・Webフィルタ | 既知ウイルス検出 |

| 検知方法 | AIによる不審行動分析 | トラフィック監視 | ウイルス定義比較 |

| 強み | 未知の脅威に対応可能 | 外部攻撃を一括防御 | 低コスト・簡易運用 |

| 弱点 | 運用監視コストが高い | ネットワーク外の端末は不可 | 新種のウイルスに非対応 |

EDRとUTMで社内のPCとネットワークを守ることは、ランサムウェア対策の根幹です。

しかし、攻撃者はもう一つ、意外な場所を侵入経路として狙っています。それが、会社の「顔」でもある公式Webサイト(特にWordPressなどで作られたサイト)です。

この記事の後半では、この見落としがちなWebサイトのセキュリティを、専門家なしで、かつ月額350円からという低コストで強化する方法も詳しく解説します。社内対策と合わせて、ぜひご確認ください。

→ すぐにWebサイト対策を確認したい方はこちら

(クリックすると記事後半の解説にジャンプします)

結論:なぜ今、ウイルス対策ソフトだけではランサムウェアを防げないのか?

従来のウイルス対策ソフト(EPP)は、過去に見つかったウイルスの特徴(指名手配犯リスト)と照合して検知する仕組みです。そのため、日々生まれる新種や亜種のランサムウェアには全く対応できません。

IPA(情報処理推進機構)も、近年のサイバー攻撃の巧妙化により、従来の対策だけでは不十分であると警鐘を鳴らしています。(出典: IPA)

だからこそ、侵入を防ぐ「UTM」と、侵入後の動きを監視する「EDR」による多層的な防御が不可欠なのです。

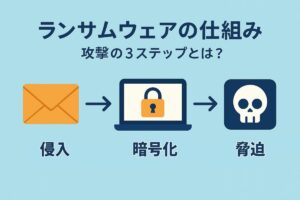

なぜEDRとUTMの両方が必要?最新ランサムウェアの巧妙な攻撃手口

「どちらか片方だけではダメなのだろうか?」そう思われるかもしれません。ここでは、最新のランサムウェア攻撃の手口を知ることで、UTMとEDRを組み合わせた「多層防御」がなぜ必須なのかを解説します。

攻撃手口①:VPN・リモートデスクトップが狙われる「境界」の突破

警察庁の調査では、ランサムウェアの感染経路の実に6割が、VPN機器やリモートデスクトップの設定不備を突かれたものでした。これらは、テレワークの普及で多くの企業が利用している、いわば「会社の通用口」です。

この通用口の鍵が脆弱であったり、ID・パスワードが漏洩していたりすると、攻撃者はUTM(門番)がいる正規の入口を避け、堂々と内部に侵入してきます。つまり、UTMだけでは防ぎきれない侵入経路が存在するのです。

攻撃手口②:侵入後に潜伏し、静かに感染を広げる「内部」の脅威

一度内部に侵入した攻撃者は、すぐには活動を開始しません。数週間から数ヶ月にわたって潜伏し、社内ネットワークを偵察して機密情報や重要なサーバーの場所を特定します。そして、最も効果的なタイミングで一斉にファイルを暗号化し、事業停止に追い込むのです。

このような潜伏中の不審な活動を検知できるのは、PCやサーバーの内部を常に監視しているEDR(警備員)だけです。UTMはネットワークの出入りは監視しますが、一度侵入を許した内部での活動を捉えることはできません。

守る場所が違うからこそ「UTMの入口対策」と「EDRの内部対策」の併用が最強の布陣となる

まとめると、現代のランサムウェア対策は、以下の二段構えが必須となります。

- UTMで入口を固め、明らかな攻撃の侵入を防ぐ

- EDRで内部を監視し、UTMを突破した脅威を検知・駆除する

この「門番」と「警備員」を組み合わせることで、初めて組織全体のセキュリティレベルを大幅に向上させることができるのです。

【フローチャートで診断】あなたの会社に最適なEDR・UTMの選び方

ここでは、あなたの会社の状況に合わせて、どのようなセキュリティ対策を優先すべきか、簡単なフローチャートで診断します。3つのステップに答えるだけで、自社に最適なパターンが見えてきます。

Step 1: 働き方で選ぶ|リモートワーク中心か?オフィス出社か?

まずは、従業員の働き方を確認しましょう。

- A: 主にオフィスに出社している

- → 社内ネットワークの入口を守るUTMの優先度が高いと言えます。まずは境界防御を固めましょう。

- B: リモートワークやハイブリッドワークが中心

- → 社外に持ち出されたPCを守るEDRの優先度が非常に高いです。社内ネットワークの外にいる端末を保護する必要があります。

Step 2: IT担当者の有無で選ぶ|専門家不在でも大丈夫?

次に、セキュリティを専門に見る担当者がいるかを確認します。

- A: 専門のIT担当者がいない、または兼任である

- → 専門家が監視や運用を代行してくれる「SOC/MDRサービス付きEDR」や、設定が簡単な「クラウド管理型UTM」が必須です。

- B: 専門のIT担当者がいる

- → 自社での運用も視野に入れた製品選定が可能です。ただし、担当者の負荷を考慮し、運用支援サービスの利用も検討しましょう。

Step 3: 予算と重視するポイントで選ぶ|何から優先すべき?

最後に、予算と何を最も重視するかを考えます。

- A: まずはコストを抑えて対策を始めたい

- → 比較的安価に導入できる中小企業向けのUTMから検討するのが一般的です。

- B: 万が一の際の事業停止リスクを最小限にしたい

- → 侵入後の検知と対応に優れたEDRへの投資を優先的に検討すべきです。

【診断結果】あなたにおすすめのセキュリティ対策パターン

| 働き方 | IT担当者 | 優先事項 | おすすめの対策パターン |

|---|---|---|---|

| オフィス中心 | 不在 | コスト | ①クラウド型UTMから導入 → ②予算に応じてSOC付きEDRを追加 |

| オフィス中心 | 在籍 | 事業継続 | ①UTMとEDRを同時に導入検討 |

| リモート中心 | 不在 | コスト | ①SOC付きEDRから導入 → ②予算に応じてクラウド型UTMを追加 |

| リモート中心 | 在籍 | 事業継続 | ①EDRを最優先で導入 → ②クラウド型UTMで境界防御を強化 |

【2025年最新】中小企業向けEDR・UTM製品の考え方とトレンド

ここでは、具体的な製品を選ぶ際に中小企業が持つべき「視点」と、最新のトレンドについて解説します。

EDR選定のポイント:専門家不在なら「SOC/MDRサービス付き」が必須

IPAの調査では、国内中小企業の7割に専任のセキュリティ担当者が不在というデータがあります。EDRは導入後の運用(アラートの分析や対応)が非常に重要ですが、専門知識がないと困難です。

そのため、中小企業がEDRを選ぶ際は、セキュリティの専門家が24時間365日体制で監視・分析・対応を行ってくれる「SOC」や「MDR」といった運用支援サービスがセットになった製品(例: Sophos MDR、Trend Vision One™)を選ぶことが成功の鍵となります。

UTM選定のポイント:初期費用を抑えるなら「クラウド型」が主流

従来、UTMは専用の機器(アプライアンス)を社内に設置するのが一般的でした。しかし、近年は機器の購入が不要で、月額料金で利用できる「クラウド型UTM」が主流になっています。

クラウド型は初期費用を大幅に抑えられるだけでなく、アップデートやメンテナンスもサービス提供側が行ってくれるため、IT担当者の負担を軽減できるという大きなメリットがあります。

主要製品のコンセプト比較(Trend Micro, Fortinet, Sophosなど)

賢く導入!国の補助金・支援サービスをフル活用しよう

「対策の重要性は分かったが、コストが最大のネックだ…」という経営者様も多いでしょう。ご安心ください。国も中小企業のサイバーセキュリティ対策を強力に支援しています。

最大150万円!「IT導入補助金(セキュリティ対策推進枠)」の活用術

経済産業省が管轄する「IT導入補助金」には、サイバーセキュリティ対策に特化した「セキュリティ対策推進枠」があります。

EDRやUTMなどのツール導入費用の最大2/3、上限150万円の補助を受けられる可能性があります。申請には専門家の支援が必要な場合もありますので、まずは公式サイトを確認したり、取引のあるITベンダーに相談してみましょう。

専門家が伴走支援する「サイバーセキュリティお助け隊サービス」とは?

IPAが推進する「サイバーセキュリティお助け隊サービス」は、中小企業向けにEDRやUTMの導入から運用、緊急時対応までをワンパッケージで安価に提供するサービスです。

どの製品を選べば良いか分からない、相談できる相手がいない、という場合に非常に心強い味方となります。全国のサービス事業者から、自社に合ったプランを選ぶことができます。

【重要】見落としがちな第3の対策:Webサイトのセキュリティ強化

EDRとUTMで社内ネットワークとPCの防御を固めても、実はもう一つ、ランサムウェアなどマルウェアの大きな侵入経路が残されています。それが、会社の「顔」でもある公式Webサイトです。

特にWordPressなどで作られたサイトは、プログラムの脆弱性を攻撃者に突かれてサイトが改ざんされたり、ウイルスを仕込まれたりする危険が常にあります。

そして、そのサイトを訪れた従業員のPCが感染し、社内ネットワーク全体に被害が広がる…というケースは少なくありません。

月額350円から。専門家なしで使えるWebサイト診断・防御「SiteLock」

「そうは言っても、Webサイトの専門家は社内にいない…」

そんな中小企業の悩みに応えるのが、東証一部上場企業であるGMOグループが提供する「SiteLock(サイトロック)」です。

驚くべきことに、初期費用なし・月額350円(税抜)からという低コストで導入でき、世界で800万件以上の導入実績を持つ、信頼性の高いオールインワンのWebセキュリティサービスです。

EDRやUTMと合わせてWebサイトの防御も固めることで、セキュリティ体制はより万全になります。

と少しでも不安に感じた方は、まずは低コストで始められる対策で、自社のサイトが抱えるリスクを把握することから始めてみてはいかがでしょうか。

▼自社のWebサイトの安全性を今すぐチェック

→ 【SiteLock】公式サイトでサービス詳細を見てみる

EDRとUTMに関するよくある質問

- QQ1: EDRかUTM、どちらか片方だけ導入するなら、どっちが優先ですか?

- A

A1: 企業の状況によりますが、一般的にはまずネットワークの入口を守るUTMを優先するケースが多いです。しかし、リモートワークが中心で、社外の端末を守る必要がある場合はEDRの優先度が高まります。

- QQ2: EDRを導入すると、PCの動作が重くなりませんか?

- A

A2: 以前はそういった製品もありましたが、最新のEDR製品の多くはクラウド上で高度な分析を行うため、PCへの負荷は非常に軽微になっています。業務に支障が出るケースはほとんどありません。

- QQ3: 専門のIT担当者がいなくても、EDRやUTMの運用は可能ですか?

- A

A3: はい、可能です。専門家による運用監視サービス(SOC/MDR)付きのEDRや、管理が簡単なクラウド型のUTMを選定すれば、専門の担当者がいない企業でも安心して運用できます。

- QQ4: 導入にかかる期間はどれくらいですか?

- A

A4: 製品やネットワークの規模によりますが、クラウド型のサービスであれば、申し込みから数日~1週間程度で利用開始できるケースも多いです。

まとめ:EDRとUTMの違いを理解し、ランサムウェアに負けない体制を

本記事では、ランサムウェア対策の要となるEDRとUTMの違いについて、中小企業の視点から徹底的に解説してきました。

本記事のポイント

- 2025年、ランサムウェア被害の66%は中小企業で発生している。

- 従来のウイルス対策ソフト(EPP)では、新種のウイルスは防げない。

- UTMは「門番」としてネットワークの入口を守る境界防御。

- EDRは「警備員」としてPC内部を守るエンドポイント対策である。

- 最新の攻撃は巧妙化しており、両者を組み合わせた「多層防御」が必須。

- 働き方やIT担当者の有無によって、優先すべき対策は異なる。

- 専門家不在の中小企業では「SOC/MDRサービス」の活用が成功の鍵。

- 「IT導入補助金」などを活用すれば、費用を抑えて導入できる。

ランサムウェアの脅威は、もはや対岸の火事ではありません。しかし、正しい知識を持って対策を講じれば、決して恐れる必要はないのです。

あなたが明日から取るべき最初のステップ

まずは、本記事のフローチャートを参考に、自社の状況を整理してみてください。そして、少しでも興味を持った製品やサービスがあれば、気軽に資料請求や問い合わせをしてみることをお勧めします。行動を起こすことこそが、未来の被害を防ぐ最も確実な一歩となるはずです。

コメント