「いつか来る」と言われ続ける株価大暴落。世界的なインフレや不安定な国際情勢のニュースを見るたび、「自分の資産は大丈夫だろうか…」と不安に感じていませんか? 株価大暴落への備えは、もはや一部の専門家だけのものではなく、すべての投資家にとって必須の知識です。

しかし、具体的に何をすれば良いのか分からず、行動に移せていない方も多いのではないでしょうか。

この記事を読めば、投資初心者の方でも今日から実践できる、暴落に動じないための5つの具体的な対策と資産防衛の考え方が分かります。不確実な時代だからこそ、予測不能な未来に備える「守りの戦略」を身につけ、あなたの大切な資産を賢く守り抜きましょう。

なぜ今、「株価大暴落への備え」がこれまで以上に重要なのか?

ここでは、なぜ今、暴落への備えが特に重要視されているのか、その背景にある現代的なリスクを解説します。これは決して他人事ではなく、あなたの資産運用に直結する問題です。

出口の見えないインフレと金融政策の不確実性

世界中で物価の上昇、つまりインフレが続いています。これを抑えるために各国の中央銀行は金利を上げていますが、この金融引き締めがいつまで続くのか、そしてその後に景気後退(リセッション)がどの程度の規模で訪れるのかは、専門家の間でも意見が分かれているのが実情です。

このような先の見えない状況では、市場は些細なきっかけで大きく変動する可能性があります。

常に意識すべき地政学リスクの高まり

さらに、世界各地で起こる紛争などの地政学リスクは、もはや無視できない要素です。特定地域の問題が、資源価格の高騰やサプライチェーンの混乱を通じて、世界経済全体に突発的なダメージを与える可能性があります。

結論:予測は不可能。だからこそ「守りの備え」が最強の武器になる

結論として、次の暴落がいつ、何をきっかけに起こるのかを正確に予測することは誰にもできません。

だからこそ、私たちは特定のシナリオに賭けるのではなく、どのような未来が訪れても大きなダメージを受けないための「守りの備え」を構築しておく必要があるのです。これが、不確実な時代を乗り切るための最も賢明で、かつ最強の武器となります。

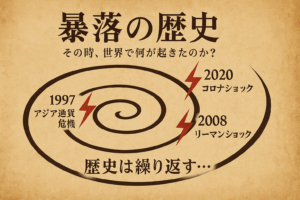

そもそも株価大暴落とは?歴史に学ぶべきこと

ここでは、暴落の基本的な定義と、歴史を振り返ることの重要性を解説します。過去を知ることで、過度な恐怖心を和らげ、冷静な判断ができるようになります。

「暴落」と「調整」の違いとは?

「暴落」に明確な定義はありませんが、一般的には短期間で株価が20%以上下落するような状態を指すことが多いです。一方で、10%程度の比較的小さな下落は「調整局面」と呼ばれ、より頻繁に発生します。

これらを区別し、過度に反応しないことが大切です。

過去の暴落(リーマンショック等)は、必ず乗り越えられてきた

ITバブル崩壊(2000年頃)、リーマンショック(2008年)、コロナショック(2020年)など、世界経済はこれまで幾度となく大暴落を経験してきました。しかし、重要なのは、長期的に見れば市場は必ずそれを乗り越え、成長を続けてきたという歴史的事実です。

この事実を知っているかどうかが、パニックに陥らず、冷静な行動を取れるかの分かれ道になります。

【結論】株価大暴落への備えは5つの鉄則で万全!

ここでは、この記事の核心である、暴落に備えるための具体的な5つの対策を解説します。難しい理論ではなく、今日から意識できる実践的な内容です。一つずつ確認していきましょう。

鉄則①:「長期・積立・分散」投資を徹底する – 王道にして最強の基本戦略

これは投資の基本中の基本ですが、暴落時にもその重要性は変わりません。

- 長期: 短期的な価格変動に一喜一憂せず、10年、20年といった長い目で資産の成長を目指します。

- 積立: 毎月一定額を買い続けることで、価格が高いときには少なく、安いときには多く買う「ドル・コスト平均法」の効果が働き、平均購入単価を抑えられます。暴落時は、安くたくさん買える絶好のチャンスとも言えます。

- 分散: 投資先を一つの銘柄や国に集中させず、様々な業種や国・地域(例えば日本株と米国株)、異なる資産(株式と債券など)に分けることで、一つの資産が大きく値下がりしても、全体のダメージを和らげることができます。

特に、非課税メリットのあるNISA制度は、この「長期・積立・分散」を実践する上で非常に有効なツールです。金融庁もNISAの活用法としてこの3つの原則を推奨しています。(参考:金融庁 NISA特設ウェブサイト)

鉄則②:資産を守る「コア・サテライト戦略」を理解する – ポートフォリオ運用の考え方

あなたの資産全体(ポートフォリオ)を、役割の異なる2つの部分に分けて考える戦略です。

- コア(中核)資産: 資産の大部分(70〜90%目安)を占める守りの部分。世界中の株式に分散投資するインデックスファンドなど、長期で安定的な成長を目指すものに投資します。

- サテライト(衛星)資産: 残りの部分(10〜30%目安)で、より積極的にリターンを狙う攻めの部分。成長が期待される個別株や特定のテーマ型ファンドなどが該当します。

暴落への備えとしては、この「コア資産」の割合をしっかり確保し、ポートフォリオ全体の安定性を高めておくことが重要です。

鉄則③:暴落時のチャンスを掴む「現金比率」を意識する – 守りも攻めも現金から

ポートフォリオに占める現預金の比率(キャッシュポジション)を意識することも、重要な資産防衛術です。

現金には2つの役割があります。

現金の「守り」の役割

株価がどれだけ暴落しても、現金自体の価値は変わりません。最低限の生活を守るための生活防衛資金として、また、資産全体の目減りを和らげる「心の安定剤」として、現金は非常に重要な守りの役割を果たします。

現金の「攻め」の役割

もう一つの重要な役割が「攻め」の武器になることです。暴落によって、本来は優良なはずの企業の株が、市場全体のパニックに巻き込まれて割安になることがあります。

この時、手元に現金があれば、それを「絶好の買い場」と捉え、将来の大きなリターンに向けた投資ができるのです。

自分のリスク許容度に合わせて、適切な現金比率を保つことを心がけましょう。

鉄則④:感情に負けない「損切りルール」を事前に決めておく – 最大の敵は自分自身

個別株などに投資している場合、損失の拡大を防ぐために「損切り」は非常に重要です。しかし、暴落の最中に冷静な判断で損切りを実行するのは至難の業です。

そのため、「買値から15%下がったら機械的に売る」「この支持線を下回ったら売る」など、投資する前に具体的な損切りルールを決めておくことが不可欠です。

ルールを設けることで、暴落時の「どうしよう…」という感情的な迷いを排除し、規律ある行動が取れるようになります。

鉄則⑤:暴落に強い資産(債券・金など)を組み入れる – 株式以外の選択肢

あなたの資産を守るためには、株式以外の選択肢にも目を向けることが有効です。一般的に、株価が下落する局面では、以下のような資産が強いとされています。

- 債券: 国や企業がお金を借りる際に発行する証文のようなものです。一般的に株式とは逆の値動きをする傾向があり、ポートフォリオの安定性を高めます。

- 金(ゴールド): 「安全資産」の代表格。世界情勢が不安定になると、その価値が買われる傾向があります。

これらをポートフォリオの一部に組み込むことで、株式市場全体が下落した際の影響を和らげる効果が期待できます。

それでも怖いあなたへ|暴落を乗り切るためのメンタル管理術

ここでは、理屈では分かっていても襲ってくる「恐怖」という感情との向き合い方を解説します。どんなに優れた戦略も、冷静なメンタルがなければ実行できません。

なぜ人はパニック(狼狽売り)に陥るのか?

資産が日々目減りしていく状況では、「もっと損をしたくない」という損失回避の感情が強く働きます。これが冷静な判断力を奪い、多くの人が市場の底値付近で資産を手放してしまう「狼狽売り」の原因となります。

この心理的な罠があることを、まずは知っておきましょう。

著名投資家の名言から学ぶ、暴落との向き合い方

歴史上、幾度もの暴落を乗り越えてきた伝説的な投資家たちの言葉は、私たちに勇気と指針を与えてくれます。

例えば、ウォーレン・バフェットはこう言いました。

「皆が欲張りなときは恐れ、皆が恐れている時は欲張りになれ」

これは、市場がパニックに陥っているときこそ、絶好の投資機会であるという彼の哲学を示しています。

暴落を「恐怖の対象」ではなく「チャンスの源泉」と捉える視点は、メンタルを保つ上で非常に重要です。

▼投資家のメンタルを深く学びたい方へ資産運用はメンタルが9割とも言われます。投資家心理や、具体的なメンタルを保つトレーニング方法について、筆者の失敗談を交えながらこちらの記事で詳しく解説しています。

→ 株価暴落でメンタル崩壊寸前?狼狽売りしないための5つの処方箋

【FAQ】株価大暴落の備えに関するよくある質問

ここでは、株価大暴落への備えに関して、多くの人が抱く疑問にお答えします。

- QQ1: 次の暴落はいつ来ますか?

- A

A1: この質問に対する正確な答えを知っている人はいません。だからこそ、タイミングを予測しようとするのではなく、「いつ来ても大丈夫なように事前に備えておく」という考え方が何よりも重要になります。

- QQ2: 暴落したら、持っている株は全部売った方がいいですか?

- A

A2: 慌てて全ての株を売ってしまう「狼狽売り」は、最も避けるべき行動の一つです。まずはこの記事で紹介した5つの鉄則が実践できているかを確認し、冷静に対応しましょう。長期的な視点に立てば、優れた企業の株は再び価値を取り戻す可能性が高いです。

- QQ3: NISAで投資している場合も、備えは同じですか?

- A

A3: はい、基本的な考え方は全く同じです。むしろ、NISAは「長期・積立・分散」投資を後押しする制度設計になっているため、暴落時も慌てずに積立を継続することが、非課税メリットを最大限に活かす鍵となります。

まとめ:暴落はチャンスに変わる!今日から始めるアクションプラン

この記事では、不確実な時代を乗り切るための「株価大暴落への備え」について、5つの具体的な鉄則を中心に解説してきました。

【おさらい】株価大暴落に備える5つの鉄則

- 「長期・積立・分散」投資を徹底する

- 資産を守る「コア・サテライト戦略」を理解する

- 暴落時のチャンスを掴む「現金比率」を意識する

- 感情に負けない「損切りルール」を事前に決めておく

- 暴落に強い資産(債券・金など)を組み入れる

あなたの「暴落準備レベル」チェックリスト

最後に、今日からできるアクションプランとして、ご自身の状況をチェックしてみましょう。

- [ ] 投資の目的と期間は明確ですか?(長期投資の意識)

- [ ] 感情に左右されず、積立投資を継続する覚悟はできていますか?

- [ ] 投資先は十分に分散されていますか?(銘柄、地域、資産)

- [ ] ポートフォリオ全体のリスクを把握していますか?(コア・サテライト)

- [ ] 急な出費や暴落時の買い増しに備え、十分な現金を確保していますか?

- [ ] 個別株に投資する場合、明確な損切りルールを持っていますか?

不安を解消し、賢明な投資家になるために

株価大暴落は、備えのない人にとっては「恐怖」ですが、備えのある人にとっては「チャンス」に変わり得ます。この記事で紹介した対策を実践し、漠然とした不安を具体的な行動に変えることで、あなたはより賢明な投資家へと成長できるはずです。今日から、その第一歩を踏み出しましょう。

コメント