「株価が暴落したらどうしよう…」

ニュースで「日経平均が大幅下落」と聞くたび、自分の資産は大丈夫かと不安になりますよね。専門用語が多くて結局よく分からない——その戸惑いもごく自然です。

実は、暴落には繰り返し現れる“原因の型”と“前兆のパターン”があります。そこを押さえれば、情報に振り回されずに判断できるようになります。

本記事は、株価暴落の仕組み(原因の3分類)を入り口に、歴史的暴落の教訓、暴落局面で絶対にやってはいけない行動、そしてNISAを活用してピンチをチャンスに変える実践策までを、初心者にもわかる言葉で一気に整理します。

読み終えるころには、「怖いから手放す」ではなく「状況を見極めて動く」ための軸が手に入り、次の下落でもブレずに行動できるはずです。

この記事でわかること

- ✅ なぜ株価暴落が起きるのか、その根本的な原因が図解レベルでわかる

- ✅ リーマンショックなど、過去の暴落の歴史から学ぶべき教訓がわかる

- ✅ パニック売りを防ぐ、暴落時に本当に取るべき具体的な行動がわかる

- ✅ NISAを活用して、暴落を将来の資産形成のチャンスに変える方法がわかる

そもそも株価暴落はなぜ起きる?3つの根本的な原因をわかりやすく解説

ここでは、株価暴落という複雑に見える現象の裏側にある、3つのシンプルな根本原因を解説します。これを理解するだけで、ニュースの背景が驚くほどクリアに見えるようになります。

原因①:経済全体の悪化(景気後退)- 企業の業績が落ち込むとなぜ株価は下がる?

株価は、企業の将来の利益に対する期待感を反映したものです。そのため、景気が悪化(リセッション)すると、多くの企業の売上や利益が減少します。

企業の業績が悪くなると、「この会社の将来はあまり儲からなさそうだ」と考える投資家が増え、株を売る人が買う人を上回ります。その結果、株価は下がってしまうのです。これが国全体、あるいは世界規模で起きると、市場全体の株価が大きく下落する、つまり株価暴落に繋がります。

原因②:金融システムの不安(金融危機)- “金利”や”バブル崩壊”が引き金になる仕組み

経済そのものは悪くなくても、お金の流れを支える「金融システム」に問題が起きることで暴落が引き起こされることがあります。代表的なものが「バブル崩壊」です。

バブルとは、実際の実力以上に株価や不動産価格が過剰に上昇している状態のこと。多くの人が「まだまだ上がるはずだ」という熱狂に乗り、借金をしてまで投資をします。しかし、何かのきっかけで熱が冷めると、価格は一気に現実的な水準まで急落します。これがバブル崩壊であり、歴史的な暴落の多くがこのパターンです。(出典: Business Insider Japan)

また、中央銀行が決める「金利」の急激な引き上げも、株価にはマイナスに働きます。金利が上がると、企業は銀行からお金を借りにくくなり、設備投資などが鈍ります。個人もローンの返済が増え、消費を控えるようになります。こうした経済活動のブレーキが、株価下落の原因となるのです。

原因③:予測不能なショック(地政学リスク・災害)- 戦争やパンデミックが市場に与える影響

景気や金融システムとは直接関係なく、予測が難しい突発的な出来事も株価暴落の引き金となります。

例えば、大規模な戦争や紛争が起きれば、世界経済の先行きは一気に不透明になり、投資家はリスクを避けるために株を売ります(地政学リスク)。また、コロナショックのように、世界的なパンデミックが発生すれば、人々の移動や経済活動が強制的に停止し、実体経済に直接的な大ダメージを与えます。

これらのショックは予測が困難なため、発生した際の市場へのインパクトは非常に大きくなる傾向があります。

【比較表】3つの原因の違いと特徴まとめ

| 原因の種類 | 主な引き金 | 影響の範囲 | 予測のしやすさ |

|---|---|---|---|

| ①経済全体の悪化 | 景気後退、企業の業績不振 | 広範囲・長期的 | 比較的しやすい |

| ②金融システムの不安 | バブル崩壊、急激な金利変動 | 金融市場から実体経済へ波及 | 中程度 |

| ③予測不能なショック | 戦争、パンデミック、大規模災害 | 全世界的・急激 | 非常に困難 |

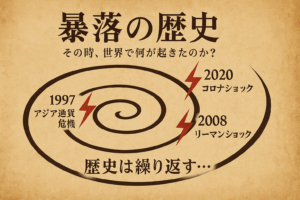

【歴史から学ぶ】過去の主要な株価大暴落とその教訓

ここでは、投資の歴史に刻まれた5つの大暴落を振り返ります。過去の事例を知ることは、未来の市場に備えるための最良の教科書です。それぞれの暴落の原因と、私たちが学ぶべき教訓を整理しました。

事例①:世界恐慌(1929年)- すべての暴落の原点から学ぶこと

1929年10月24日、「暗黒の木曜日」にニューヨーク株式市場で始まった株価大暴落。その後の約3年間で、米国の株価は約89%も下落しました。原因は、過剰な楽観ムードが生んだバブルとその崩壊でした。この暴落は金融市場に留まらず、世界中の実体経済に深刻なダメージを与え、第二次世界大戦の遠因になったとも言われています。(出典: Business Insider Japan)

事例②:ブラックマンデー(1987年)- コンピュータが引き起こした暴落

1987年10月19日、ニューヨーク市場で株価が1日で約22.6%も下落した事件です。明確な経済悪化はなかったものの、普及し始めたばかりのコンピューターによる自動売買プログラムが、下落をさらに加速させる形で売り注文を連鎖させたことが原因の一つとされています。

事例③:ITバブル崩壊(2000年)- 過度な期待が崩壊するまで

1990年代後半、インターネットの普及への過剰な期待から、IT関連企業の株価が実力以上に高騰しました。しかし、多くの企業が利益を出せない実態が明らかになるとバブルは崩壊。多くのIT企業が倒産し、市場は大きく冷え込みました。

事例④:リーマンショック(2008年)- “100年に一度”の金融危機の実態

米国の住宅ローン(サブプライムローン)問題をきっかけに、大手投資銀行リーマン・ブラザーズが破綻。世界の金融システム全体が機能不全に陥りました。日経平均株価も、わずか1ヶ月半で約40%も下落するなど、世界同時株安を引き起こしました。(出典: 日本経済新聞社)

事例⑤:コロナショック(2020年)- パンデミックが市場を襲った日

新型コロナウイルスの世界的な感染拡大により、経済活動が急停止。将来への不安から、日経平均株価は約2ヶ月で約30%下落しました。これは金融システムの問題ではなく、パンデミックという外的要因が実体経済を直撃した、新しいタイプの危機でした。(出典: 三井住友DSアセットマネジメント)

【教訓】5つの歴史的暴落から見えた「共通点」と「現代への備え」

これらの歴史からわかるのは、「市場の過熱(バブル)」と「予測不能なショック」が暴落の大きな引き金になるということです。そして、グローバル化が進んだ現代では、一つの国の問題が瞬時に世界中に広がることも共通しています。

私たち個人投資家が学ぶべき教訓は、「暴落はいつか必ず起きる」という前提に立ち、過度に楽観せず、常に資産を分散させるなどの備えをしておくことの重要性です。

ここでは暴落の歴史の概要を見てきました。この歴史から、私たちは何を学ぶべきなのでしょうか?

▼学びたい内容に合わせて、こちらの記事もお読みください。

株価暴落の5つの前兆とは?警戒すべき市場の危険信号

ここでは、株価暴落の前に現れることがあるとされる、5つの「危険信号」について解説します。これらを知っておくことで、市場の雰囲気をより深く理解する手助けになります。ただし、これらはあくまで経験則であり、必ず暴落が起きるわけではない点に注意してください。

兆候①:金利の急激な変動(特に米国の長期金利)

米国の長期金利は「世界経済の体温計」とも言われ、その動きは世界の株価に大きな影響を与えます。特に、長期金利が急激に上昇すると、企業の借入コストが増えたり、より安全な債券にお金が流れたりするため、株価にはマイナス要因となります。

兆候②:VIX指数(恐怖指数)の上昇

VIX指数は、投資家が今後の市場の変動をどれだけ予測しているかを示す指標で、「恐怖指数」とも呼ばれます。この数値が急上昇している時は、多くの投資家が市場の先行きに強い不安を感じているサインとされ、暴落の前触れとなることがあります。

兆候③:企業の業績悪化を示すニュースの増加

特定の業界だけでなく、幅広い業界の代表的な企業から「業績の下方修正」や「悪い決算」のニュースが相次ぐ場合、経済全体が減速しているサインかもしれません。景気後退の前触れとして注意が必要です。

兆候④:特定のセクター(例:半導体)の急激な失速

半導体は「産業のコメ」とも言われ、その需要は景気の先行指標とされることがあります。そのため、それまで市場を牽引してきた半導体セクターなどの成長分野の株価が、明確な理由なく急に失速し始めた場合は、市場全体のセンチメント(雰囲気)が悪化している可能性があります。

兆候⑤:過去のデータから見る「アノマリー(経験則)」

科学的根拠は明確ではありませんが、「夏場は株価が下がりやすい(夏枯れ相場)」や「特定の月に市場が荒れやすい」といった、過去のデータから導き出された経験則(アノマリー)も存在します。これらはあくまで参考情報ですが、市場の季節性を知る上で一つのヒントになります。

パニック売りはNG!株価暴落時に絶対やってはいけないことと取るべき行動

ここでは、株価暴落という嵐の中で、あなたの資産を守るために最も重要な「具体的な行動」について解説します。多くの人が感情に流されて失敗する中、冷静な判断を下すための知識を身につけましょう。

なぜ人はパニックで売ってしまうのか?「損失回避バイアス」の罠

資産がみるみる減っていくのを見ると、誰でも恐怖を感じます。その時、私たちの心の中では「これ以上損をしたくない!」という強い感情が働きます。これを行動経済学では「損失回避バイアス」と呼びます。研究によると、人は利益を得た喜びよりも、同額の損失を被った苦痛を2倍以上も強く感じるとされています。(出典: ZUU online)

この強い苦痛から逃れるために、「今売れば、これ以上は損しない」と、多くの人が非合理的な判断(パニック売り、狼狽売り)をしてしまうのです。

【NG行動リスト】これだけは避けたい!初心者がやりがちな3つの過ち

【暴落時の行動3ステップ】冷静さを取り戻し、次の一手を考える具体的手順

STEP1:何もしない(まずは市場から距離を置く)

暴落が起きた直後に最も有効な対策は、皮肉なことに「何もしない」ことです。まずは冷静さを取り戻すために、証券口座のアプリを閉じたり、ニュースから少し距離を置いたりしましょう。感情的な判断が最も危険です。

STEP2:自分の資産状況と投資目的を再確認する

少し冷静になったら、改めて自分の資産全体(ポートフォリオ)を確認します。そして、「自分はそもそも、何のために、どのくらいの期間で投資をしていたのか」という原点に立ち返りましょう。もしそれが10年、20年先の未来のための長期投資であれば、目先の暴落に一喜一憂する必要はないはずです。

STEP3:情報収集と今後の戦略を練る

最後に、信頼できる情報源から「なぜ暴過が起きているのか」「各国の政府や中央銀行はどのような対策を取っているのか」を客観的に収集します。その上で、自分の投資戦略を継続するのか、一部見直すのかを冷静に判断します。

【チェックリスト】暴落に備えて今から準備しておくべきこと

- ✅ 自分の投資目的(なぜ、いつまでに、いくら必要か)を明確にしているか?

- ✅ 生活に必要なお金(生活防衛資金)を、投資とは別に確保しているか?

- ✅ 資産を一つの商品に集中させず、分散投資を心がけているか?

- ✅ 「もし資産が30%下落したら」というシナリオを想定できているか?

暴落は最大の買い場?NISAでピンチをチャンスに変える資産防衛戦略

ここでは、暴落をただ耐えるだけでなく、将来の資産を大きく増やすための「攻めの戦略」について解説します。特に、税金の優遇が大きい新NISA制度をどう活用するかが鍵となります。

なぜ暴落が「買い場」と言われるのか?ドルコスト平均法の仕組みを解説

暴落時に強い投資法として知られているのが「ドルコスト平均法」です。これは、毎月1万円など、決まった金額を定期的に買い続ける手法です。

この手法の最大のメリットは、価格が安い(暴落している)時には多くの量(口数)を買え、価格が高い時には少なく買うことを自動的にできる点にあります。これにより、平均購入単価を平準化させることができ、長期的に見れば高値掴みのリスクを減らせます。暴落時は、まさに「優良資産のバーゲンセール」であり、将来の大きなリターンの種をまく絶好の機会なのです。(出典: 三菱UFJ銀行)

【シミュレーション】もしリーマンショックの時に積立投資を続けていたら?

過去のデータは、暴落時に積立投資を続けることの有効性を示しています。例えば、リーマンショックのような歴史的な暴落の直前から積立投資を始めても、市場の回復とともに資産は着実にプラスに転じていきました。

最も大きな機会損失は、暴落の底で積立をやめてしまうことです。ある試算では、積立を中断した場合、継続した場合に比べて資産の回復が2倍以上も遅れるという結果も出ています。歴史は、下落局面こそコツコツと買い続けることが重要だと教えてくれています。(出典: ダイヤモンド・ザイ)

【新NISA活用術】暴落時の「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の賢い使い分け

2024年から始まった新NISAは、暴落時に非常に有効な制度です。

- つみたて投資枠: こちらはドルコスト平均法を実践するのに最適です。暴落時も、あらかじめ設定した金額で淡々と積立を継続しましょう。これにより、平均購入単価を着実に下げていくことができます。

- 成長投資枠: こちらは、より柔軟な投資が可能です。暴落によって「明らかに割安だ」と判断できる優良企業の株や投資信託があれば、この枠を使ってスポット的に買い増しをする、という戦略が取れます。

基本戦略は「つみたて投資枠で守りを固めつつ、余裕資金があれば成長投資枠で攻める」というハイブリッドなアプローチです。

(出典: 三井住友カード)

暴落時に注目したい投資信託・銘柄の選び方のヒント

暴落時には、多くの銘柄が値下がりしますが、特に注目したいのは以下のような特徴を持つ投資信託や企業です。

- 全世界株式や米国株式のインデックスファンド: 特定の国や企業に依存せず、世界経済全体の成長に賭けるファンド。長期的に見れば、世界経済は成長を続けており、暴落後の回復力も高い傾向にあります。

- 高い競争力を持つ優良企業: 不況時でも安定した収益を上げられるような、強力なブランドや技術を持つ企業の株は、暴落時に割安になることがあり、長期投資の対象として魅力的です。

暴落が買い場になる理論はお分かりいただけたと思います。では、実際の歴史的暴落時に積立投資を続けたら資産はどうなったのか、具体的なシミュレーションデータと、新NISAの2つの枠を使い分ける戦術をこちらの記事で詳しく解説しています。

株価暴落に関するよくある質問

- QQ1: 日本の株価はアメリカの市場にどうして影響されるのですか?

- A

A: グローバル経済では、多くの日本企業がアメリカで製品を売ったり、アメリカの企業と取引したりしています。そのため、世界最大の経済大国であるアメリカの景気が悪くなると、日本企業の業績にも影響が出ます。また、世界中の多くの投資家が両方の市場で取引しているため、アメリカ市場での不安心理が日本市場にもすぐに波及しやすいのです。

- QQ2: 暴落後、株価が回復するまで平均でどのくらいかかりますか?

- A

A: 暴落の原因や規模によって大きく異なります。コロナショックのように金融緩和が迅速に行われた場合は1年程度で回復した一方、リーマンショックでは回復に数年を要しました。過去の多くの事例では、数ヶ月から数年単位の時間がかかっていますが、長期的に見れば市場は回復を繰り返してきた歴史があります。

- QQ3: 生活防衛資金はどのくらい準備しておくべきですか?

- A

A: 一般的には、会社の給料がなくても生活できる資金として、生活費の半年分から2年分が目安とされています。投資はあくまで余裕資金で行うのが大原則です。暴落時に慌てて投資資金を取り崩さなくても済むように、十分な生活防衛資金を銀行預金などで確保しておくことが非常に重要です。

- QQ4: 個別株と投資信託、暴落時に強いのはどちらですか?

- A

A: 一般的には、多くの銘柄に分散投資している投資信託の方が、一つの企業の業績に左右される個別株よりも暴落時の下落リスクは低いと言えます。特に、全世界株式やS&P500といった広範な指数に連動するインデックスファンドは、リスク分散効果が高いとされています。

まとめ:株価暴落の原因を正しく理解し、冷静な対策で未来に備えよう

本記事のポイント

あなたが今日から取るべき最初のアクション

この記事を読んで、株価暴落への漠然とした恐怖が、具体的な知識と対策に変わったのではないでしょうか。

あなたが今日から取るべき最初の具体的なアクションは、まずご自身の証券口座のアプリやサイトを開き、現在の資産がどのような商品に、どのくらいの割合で投資されているかを確認することです。そして、もし積立投資をまだ始めていないのであれば、月々5,000円や1万円といった無理のない範囲で始められる「積立投資」の設定を検討してみてください。

未来の暴落に備える最良の方法は、今日、冷静な一歩を踏み出すことです。

コメント