「庭先で見かけたこの赤茶色のアリ…もしかして、ニュースで見た『ヒアリ』では?」

そんな不安を感じていませんか?

近年、私たちの身近な場所でも発見報告が相次ぐ、有毒の外来アリ「ヒアリ」。

その危険性は知っていても、具体的な対策や見分け方、万が一の対処法まで正確に知っている方は少ないかもしれません。

この記事では、2025年最新のヒアリ対策を、環境省や厚生労働省などの公式情報に基づき、専門家監修レベルで徹底解説します。

ヒアリの生態や危険性、最新の国内マップ、在来アリとの見分け方から、家庭でできる駆除・予防法、そして万が一刺された際の応急処置まで。

あなたと、あなたの大切な家族をヒアリの脅威から守るための全知識を、この記事一本にまとめました。

ヒアリとは?その生態と人体への危険性

まずは敵を知ることから始めましょう。ここでは、ヒアリがなぜ「特定外来生物」としてこれほどまでに恐れられているのか、その生態と人体に及ぼす深刻な危険性、特に注意すべきアナフィラキシーショックについて詳しく解説します。

毒を持つ「特定外来生物」ヒアリの基本情報

ヒアリ(学名:Solenopsis invicta)は、南米原産の極めて攻撃性が強いアリです。

日本では、生態系や人の生命・身体、農林水産業へ大きな被害を及ぼす可能性があることから、外来生物法における「要緊急対処特定外来生物」に指定されています。

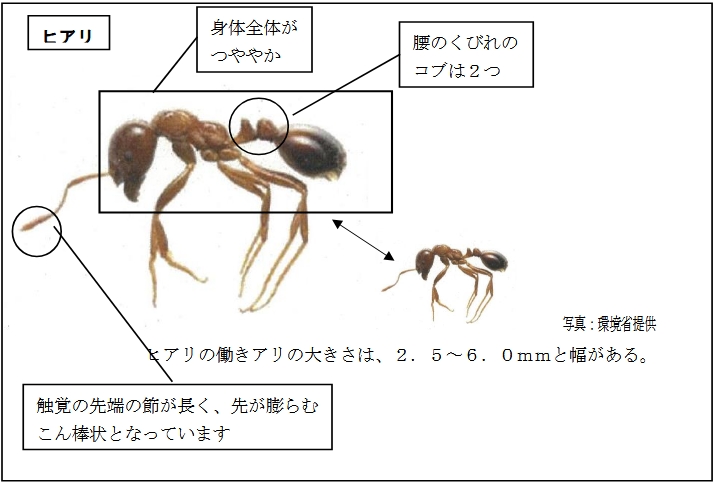

体長は2.5mm〜6mmと個体差が大きく、体全体が赤茶色でツヤがあり、お腹の部分が暗い色をしているのが特徴です。

アナフィラキシーショックの危険性|最悪の場合、命の危険も

ヒアリの最も恐ろしい点は、お尻にある毒針で刺すことです。

刺されると、まるで火傷をしたかのような激しい痛みが走ります。その後、患部は水ぶくれのように腫れ上がり、化膿することもあります。

さらに、ヒアリの毒に含まれるアルカロイド成分は、体質によって重篤なアレルギー反応である「アナフィラキシーショック」を引き起こすことがあります。

呼吸困難、血圧低下、意識障害といった症状が現れた場合、迅速な医療処置がなければ命に関わる非常に危険な状態です。

ドーム状の巣(アリ塚)に注意!ヒアリの巣の特徴

ヒアリは、日当たりの良い開けた草地や公園、アスファルトの裂け目などに、土を高く盛り上げたドーム状の巣(アリ塚)を作ります。

巣の直径は25cm~60cm、高さは15cm~50cmにもなることがあり、表面にアリの出入り口が見えないのが特徴です。

日本の在来種のアリは、このような大規模なアリ塚を作ることはありません。そのため、もし不自然に盛り上がった土の山を見つけたら、ヒアリの巣である可能性を疑い、決して刺激しないようにしてください。

ヒアリの活動が活発になる季節と時間帯

ヒアリは、気温が上がる春から秋にかけて(特に4月〜10月頃)活動が最も活発になります。

日中の暖かい時間帯に特に活動的になるため、公園でのピクニックや庭仕事など、屋外で過ごす際には十分な注意が必要です。

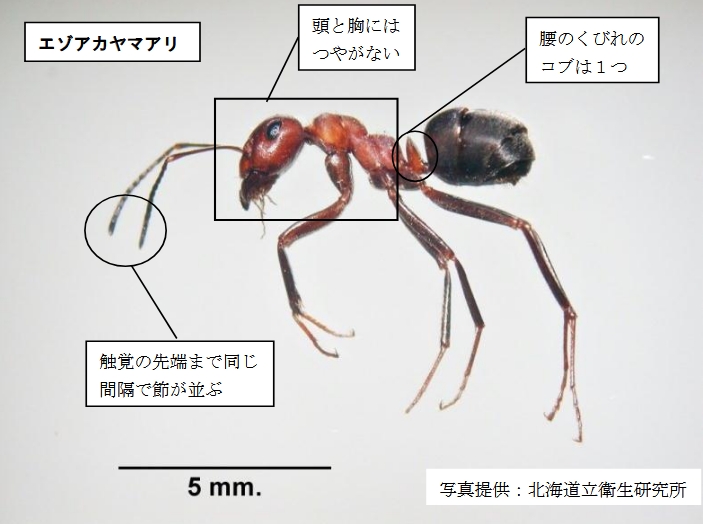

【写真で比較】ヒアリの見分け方と間違えやすい在来アリ

「このアリ、もしかしてヒアリかも?」と不安に感じた時に、冷静に判断するための見分け方を知っておくことは非常に重要です。ここでは、ヒアリの身体的な特徴と、よく間違えられる日本の在来アリとの違いを、写真を見ながら分かりやすく解説します。

見分けるポイントは「色・ツヤ・お腹の形」

ヒアリを見分ける上で重要なポイントは以下の3つです。

- 色とツヤ: 全体的に赤茶色で、光沢(ツヤ)がある。

- 大きさ: 働きアリでも大きさにバラつきがある(2.5mm〜6mm)。

- 体型: 胸部と腹部の間にコブが2つある(肉眼での確認は困難)。

これらの特徴を、身近にいるアリと比較してみましょう。

(画像引用:在来種「エゾアカヤマアリ」と外来種「ヒアリ」の違いについて)

【比較写真】ヒアリ vs アカヤマアリ

アカヤマアリは、北海道や本州の高原に生息する在来種で、色がヒアリに似ています。

しかし、アカヤマアリはヒアリのような強い光沢がなく、胸部が黒っぽいことが多いため、見分けることができます。

【比較写真】ヒアリ vs トビイロケアリ

トビイロケアリは、日本全国の公園や庭でよく見かけるアリです。

体色は黒褐色〜黒色であり、赤茶色のヒアリとは明らかに色が異なります。ヒアリと疑わしいアリが赤っぽくなければ、トビイロケアリの可能性が高いでしょう。

(画像引用:なごや生きもの一斉調査2018 アリ編)

それでも迷ったら?専門家への相談方法

アリの種類を正確に同定するのは非常に困難です。

もしヒアリの可能性があるアリを見つけた場合は、ご自身で判断せず、写真を撮って、後述する自治体や国の専門窓口に相談することが最も安全で確実です。

【2025年最新】日本のヒアリ確認地点マップと分布状況

ヒアリは今、日本のどこで確認されているのでしょうか。ここでは、環境省が発表している最新の公式データに基づき、2025年時点での国内のヒアリ確認状況と、特に注意すべきエリアについて解説します。

環境省発表の公式ヒアリ確認地点マップ(2025年版)

2017年に国内で初めて確認されて以来、ヒアリは全国18都道府県(2025年3月時点)で発見されています。

発見場所の多くは、海外からの貨物が到着する港湾エリアに集中しています。

環境省は定期的に全国の港湾や空港で調査を行っており、水際対策を強化しています。最新の情報は、環境省のウェブサイトで随時更新されています。

特に注意が必要な港湾エリアと周辺地域

これまでの発見事例から、特に東京港、横浜港、名古屋港、大阪港、神戸港、博多港などの大規模な国際コンテナ港とその周辺地域では、注意が必要です。

これらの地域にお住まいの方や、訪れる予定のある方は、ヒアリの生態や特徴をよく理解しておくことが重要です。

過去の国内発見事例から学ぶ侵入経路

ヒアリは、貨物に紛れてコンテナと一緒に海外から侵入してくると考えられています。

過去には、港で陸揚げされたコンテナの内部や、コンテナ置き場の地面、さらには海外からの輸入品の段ボールから発見された事例もあります。

個人で輸入した荷物にも、ヒアリが紛れ込んでいる可能性はゼロではありません。

今日からできる!家庭でのヒアリ対策|侵入させない予防策4選

ヒアリの脅威から身を守るためには、まず「寄せ付けない」「巣を作らせない」という予防策が基本です。ここでは、ご家庭で今日から実践できる具体的なヒアリ対策を4つご紹介します。

庭の手入れ|巣を作らせない環境づくり

ヒアリは日当たりの良い開けた草地を好みます。

庭の雑草を定期的に刈り、落ち葉や枯れ木を放置しないようにしましょう。植木鉢やプランターの受け皿、使っていないバケツなども、ヒアリの巣作りの場所になり得ます。庭を整理整頓し、ヒアリが隠れやすい場所を減らすことが効果的です。

室内への侵入を防ぐ物理的な対策

ヒアリは非常に小さいため、わずかな隙間からでも室内に侵入します。

窓やドアの網戸に破れがないか確認し、壁のひび割れや配管周りの隙間があれば、パテなどで塞いでおきましょう。

荷物や段ボールに付着していないか確認する習慣

海外からの輸入品や、港湾地域から配送された荷物の段ボールには、ヒアリが付着している可能性があります。

荷物を家に入れる前に、屋外で段ボールの表面や隙間にアリがいないか軽く確認する習慣をつけるだけでも、リスクを減らすことができます。

ヒアリ用の殺虫剤・ベイト剤(毒餌)の選び方と使い方

ホームセンターなどでは、ヒアリに効果があるとされる殺虫剤やベト剤(毒餌)が販売されています。

アリの行列や巣の近くに設置し、巣ごと駆除するタイプのベイト剤が効果的です。

ただし、小さなお子さんやペットがいるご家庭では、製品の注意書きをよく読み、誤って口にしないよう設置場所には最大限の注意を払ってください。

もしヒアリの巣を見つけたら?安全な駆除方法と相談窓口

万が一、ご自宅の庭などでヒアリの巣と思われるアリ塚を見つけてしまった場合、どのように対処すればよいのでしょうか。パニックにならず、安全に行動するための手順を解説します。

絶対にやってはいけないNG行動

まず、絶対にやってはいけないことは「巣を棒などでつつくこと」です。

ヒアリは巣が刺激されると、集団で一斉に外に飛び出し、攻撃してきます。非常に危険ですので、絶対に巣には近づかないでください。

また、駆除しようとして、知識なく巣を掘り返すのもやめましょう。

【自己責任】市販の薬剤を使った駆除手順

もしご自身で駆除を行う場合は、必ずヒアリ専用、もしくはアリ用の殺虫剤を使用します。

風上から、十分な距離をとって巣全体に薬剤を散布します。この際、肌の露出がないよう、長袖・長ズボン、手袋、長靴を着用してください。

ただし、巣の深くまで薬剤が届かず、駆除しきれない場合もあります。

最も安全・確実なのは専門家への相談

最も安全で確実な方法は、ご自身で対処しようとせず、専門家や行政に相談することです。

ヒアリと疑わしいアリや巣を見つけた場合は、まずはお住まいの自治体の環境課や保健所などに連絡し、指示を仰ぎましょう。

自治体・国のヒアリ相談窓口一覧

環境省は、ヒアリに関する全国共通の相談ダイヤルを設置しています。

- ヒアリ相談ダイヤル: [環境省の公式サイトで最新の電話番号を確認してください]

また、多くの自治体でも独自の相談窓口を設けています。お住まいの市区町村のウェブサイトをご確認ください。

【重要】ヒアリに刺されたら?命を守る応急処置と受診の目安

どんなに注意していても、不意にヒアリに刺されてしまう可能性はあります。その時に備え、命を守るための正しい知識を身につけておきましょう。ここでは、厚生労働省の情報を基に、刺された直後の応急処置と、病院へ行くべき症状の目安を解説します。

STEP1:まずは慌てず、その場から離れる

まず、刺されたことに気づいたら、慌てずに速やかにその場から離れてください。

ヒアリは集団で襲ってくることがあるため、同じ場所に留まるのは危険です。

STEP2:患部を洗い流し、冷やす

安全な場所へ移動したら、刺された部分を流水で優しく洗い流し、清潔に保ちます。

その後、保冷剤や氷をタオルで包んだもので患部を冷やすと、痛みや腫れを和らげる効果があります。かゆみがあっても、掻きむしらないようにしましょう。

STEP3:容体の変化を観察する【アナフィラキシーの兆候】

刺された後、20〜30分は安静にし、体調に変化がないか注意深く観察します。

特に注意すべきは、アナフィラキシーショックの初期症状です。

- 全身のじんましん

- 呼吸が苦しくなる、息切れ

- 声がかすれる

- めまい、立ちくらみ、意識がもうろうとする

- 急な腹痛や吐き気

これらの症状が一つでも現れた場合は、非常に危険なサインです。

迷わず救急車!すぐに病院へ行くべき危険なサイン

アナフィラキシーの兆候が見られた場合は、ためらわずにすぐに119番通報し、救急車を呼んでください。

電話では、「アリに刺されたこと」「アナフィラキシーの可能性があること」を明確に伝えましょう。

症状が軽くても、体調に少しでも異変を感じた場合や、不安な場合は、速やかに皮膚科やアレルギー科を受診してください。

ヒアリに関するよくある質問

ここでは、ヒアリに関して多くの人が疑問に思う点をQ&A形式でまとめました。

- QQ1: ヒアリは冬を越せますか?

- A

A1: ヒアリは寒さに弱いとされていますが、日本の冬でも地中深くで越冬することが確認されています。そのため、冬になればいなくなるわけではありません。

- QQ2: 日本の在来種で、アリ塚を作るアリはいますか?

- A

A2: いいえ、ヒアリが作るような大規模でドーム状のアリ塚を作る在来種のアリは、日本にはいません。アリ塚の発見は、ヒアリを疑う非常に重要な手がかりとなります。

- QQ3: 刺されたら、必ず水ぶくれになりますか?

- A

A3: 多くの場合は、刺された翌日に水ぶくれのような症状が現れます。しかし、体質や刺された回数によって症状の出方は異なります。水ぶくれにならなくても、痛みや腫れが続く場合は医療機関を受診しましょう。

まとめ:正しい知識でヒアリの脅威に備えよう

今回は、危険な外来生物「ヒアリ」について、その生態から対策、対処法までを網羅的に解説しました。

最後に、あなたと家族の安全を守るために、最も重要なポイントを3つにまとめます。

- ヒアリを知る: 赤茶色でツヤがあり、ドーム状の巣を作る。その危険性を正しく理解し、見分け方を覚えておくこと。

- 予防策を徹底する: 庭をきれいに保ち、ヒアリが巣を作りにくい環境を日頃から作っておくこと。

- 冷静に対処する: もし見つけたり、刺されたりしても、パニックにならず、この記事で解説した正しい手順で冷静に行動すること。

ヒアリは確かに恐ろしいアリですが、正しい知識を持って適切に対処すれば、過度に恐れる必要はありません。

この記事が、あなたの安全な毎日の一助となれば幸いです。

コメント