【2025年11月更新】金価格が史上最高値、というニュースを見て

「今からじゃ遅い?」

「これからどうなるの?」

と気になっている方も多いのではないでしょうか。将来のために資産を守りたいけれど、専門知識がなくて一歩を踏み出せない、という声もよく聞きます。

この記事を読めば、金相場はこれからどうなるのか、その答えが分かります。2030年を見据えた長期的な価格予測から、今すぐ役立つ投資の判断材料まで、専門知識がなくても理解できるように、どこよりも分かりやすく解説します。

ワールド・ゴールド・カウンシルなどの最新データや、主要金融機関の予測を基に、あなたの資産を守るための確かな知識を提供することをお約束します。

この記事でわかること

- 最新データに基づく2030年までの金価格予測

- 金価格を動かす「5つの主要因」の仕組み

- ゴールドマン・サックスなど主要機関の見解

- 円安・ドル高が日本の金価格に与える影響

- 初心者が知るべき金投資のリスクと対策

- 長期的な視点での賢い投資判断のヒント

🎧 約5分で耳から理解。記事の要点をAI音声対談でわかりやすく紹介しています。

【結論】金相場はこれからどうなる?2030年までの長期予測サマリー

このパートでは、読者が最も知りたい「金相場の今後の見通し」について、結論から先に解説します。主要な金融機関の予測を交えながら、短期・長期の視点で金価格の未来を明らかにします。

2025年-2026年の短期見通し:高値圏での推移が続く可能性

2025年に入り、金の価格は1グラムあたり2万円を超えるなど、歴史的な高値を更新しています。(出典: note)

専門家の間では、世界的な金融緩和の期待感や地政学リスクの高まりを背景に、この高値圏での推移が続くとの見方が主流です。(出典: EBC Financial Group)

ただし、短期的な価格調整、つまり一時的な下落の可能性も指摘されており、一本調子で上がり続けるわけではない点には注意が必要です。

2030年までの長期予測:1オンス=5,000ドル超えも視野に

より長期的な視点で見ると、金の価値はさらに上昇する可能性があります。

JPモルガンなどの主要な投資銀行は、高インフレや地政学リスクが継続するシナリオにおいて、2026年以降に1オンスあたり5,000ドルを超えるという強気の予測を提示しています。

一部の専門家からは、同様の条件下で長期的には6,000ドルに達する可能性を指摘する声もあります。(出典: Reuters)

これは、各国中央銀行による金の購入加速や、長期的なインフレへの備えとして、金の重要性がますます高まると考えられているためです。

ただし注意すべきリスク:金利上昇と地政学的情勢の変化

もちろん、価格上昇のシナリオだけを考えるのは危険です。

もし、予想に反してアメリカが再び大幅な金利引き上げに踏み切った場合、金利を生まない金の魅力は相対的に低下し、価格の下落要因となり得ます。

また、現在高まっている地政学リスクが沈静化した場合も、安全資産としての金の需要が減少し、価格が下落する可能性があるでしょう。

複数の金融機関のレポートを読み解くと、2030年に向けた長期予測は強気なものが多い一方で、ほぼすべての専門家が「短期的な価格調整」のリスクに言及しているのが印象的です。

長期的な価値と短期的な値動きは、分けて考える必要がありそうです。

なぜ金価格は上がるのか?歴史的な高騰を招いた「3つの理由」

ポイントは、現在の金価格高騰が、単一の理由ではなく、複数の世界的な要因が重なって起きているという点です。ここでは、その背景にある3つの大きな理由を解説します。

理由1:世界的なインフレと「安全資産」としての需要増

世界中で物価が上昇するインフレが続いています。インフレが起きると、現金の価値は実質的に目減りしてしまいます。

そのため、価値が下がりにくい「実物資産」である金に注目が集まり、資産を守るための「安全資産」としての需要が世界的に高まっているのです。

理由2:各国中央銀行の「ドル離れ」と金購入の加速

近年、世界各国の中央銀行が、外貨準備としてのドルへの依存度を下げ、代わりに金の保有量を増やす動きが加速しています。

特に中国やロシア、インドといった国々が積極的に金を購入しており、これが金価格を押し上げる大きな要因となっています。(出典: World Gold Council)

この動きは、特定の国の通貨に依存しない、普遍的な価値を持つ金への信頼の表れと言えるでしょう。

理由3:長引く地政学リスク(ウクライナ・中東情勢)の影響

ウクライナ情勢や中東問題など、世界の地政学リスクが高まると、経済の先行き不透明感から、投資家はより安全な資産へ資金を移そうとします。

このような「有事」の際に、金は伝統的に「逃避先」として選ばれてきました。

長引く国際情勢の不安定さが、金の価格を下支えし、時に高騰させる要因となっているのです。

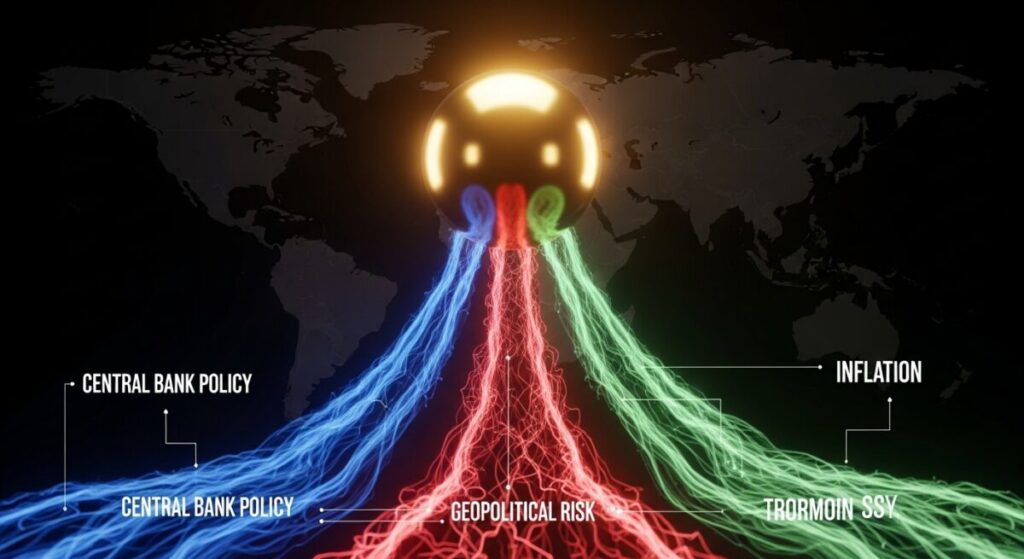

金価格を動かす「5つの要因」とは?米金利・円安との関係をプロが解説

![「金相場の価格が決まる仕組みとは?5つの変動要因を解説」をテーマにした挿絵。金利、為替、株価、需給、地政学リスクの5つの要因が、中央の金価格に影響を与える関係性を描いたインフォグラフィック。 [2, 4, 7]](https://babka-center.com/wp-content/uploads/2025/11/003-five-factors-of-gold-price-2-1024x559.jpeg)

意外と知られていませんが、金の価格は非常に多くの要因によって複雑に決まります。ここでは、特に重要な5つの価格変動要因について、その仕組みを一つずつ見ていきましょう。

要因①:米国の金利(金利が上がると金価格が下がる理由)

金の価格に最も大きな影響を与えるものの一つが、アメリカの政策金利です。

一般的に、金利が上がると、銀行預金や国債など、金利が付く資産の魅力が高まります。金は利息を生まないため、相対的に魅力が薄れ、価格が下がりやすくなります。

逆に、金利が下がると、金利が付く資産の魅力が低下するため、金が買われやすくなる傾向があります。

【用語解説】政策金利

国の中央銀行が、景気や物価を安定させるために設定する、金融機関への貸し出し金利などのこと。金融市場全体の金利に大きな影響を与えます。

要因②:為替レート(円安だと日本の金価格が上がる仕組み)

日本の金価格を考える上で、為替レート、特にドル円相場は非常に重要です。

金の国際価格は米ドルで取引されているため、日本国内の円建て価格は、ドル建ての国際価格をその時々のドル円レートで換算して決まります。

そのため、たとえ国際価格が変わらなくても、円安・ドル高が進めば、円換算の価格が上昇し、日本の金価格は上がります。近年の日本の金価格高騰は、国際価格の上昇とこの円安が同時に起きたことが大きな要因です。

要因③:株価(リスクオフで金が買われる時、同時上昇する時)

株価と金の関係は、少し複雑です。

一般的に、経済危機などで株価が暴落する「リスクオフ」の局面では、投資家は株式などのリスク資産を売り、安全資産である金に資金を移すため、金価格は上昇しやすいです。

しかし、近年では、金融緩和などによって市場に大量のお金が供給され、株価と金価格が同時に上昇するケースも見られます。

要因④:需要と供給(宝飾品・産業用需要と投資需要)

もちろん、金も他の商品と同じように、需要と供給のバランスで価格が決まります。

金の需要は、主に「宝飾品」「産業用(電子部品など)」「投資用」の3つに分けられます。近年では、宝飾品需要が価格高騰で減少する一方、中央銀行やETF(上場投資信託)による投資需要が価格を押し上げています。(出典: unbanked)

要因⑤:地政学リスク(紛争や金融不安の影響)

前述の通り、戦争や紛争、大きな金融不安といった地政学リスクが高まると、金は「有事の安全資産」として買われやすくなります。

これは、特定の国や企業の信用に依存しない、金そのものが持つ普遍的な価値が、不確実な時代において評価されるためです。

あわせて読みたい:金価格の変動要因をさらに詳しく

金相場の価格が日々変動する背後には、金利や為替レート、地政学リスクなど複数の要因が複雑に絡み合っています。これらの要因が具体的にどのように価格に影響を与えるのか、図解を交えて深く理解したい方は、こちらの記事が最適です。

→ 金相場はどうやって決まる?価格を動かす5つの要因を図解解説

これら5つの要因の中でも、特に2022年以降の日本国内の金価格を考える上では「円安」の影響が極めて大きいと言えます。

国際的なドル建て価格の上昇と、記録的な円安が同時に起きたことで、日本の金価格はこれまでにない水準まで押し上げられているのが現状です。

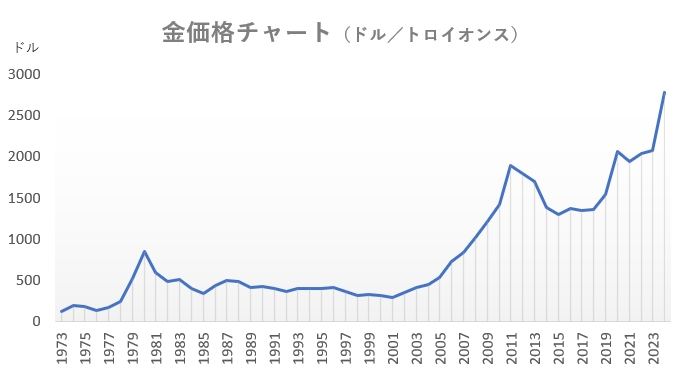

【過去50年のチャート分析】金価格の歴史から今後の見通しを探る

![「【チャートで見る】過去50年の金価格の推移から学ぶべきこと」をテーマにした挿絵。日本人投資家が、過去の歴史的な出来事が記された金の長期チャートを真剣な表情で分析している。 [9]](https://babka-center.com/wp-content/uploads/2025/11/004-historical-gold-price-chart-analysis-1024x559.jpeg)

続いて、過去の価格推移を長期的な視点で見ていきましょう。歴史は、未来を予測するための重要なヒントを与えてくれます。

1971年ニクソン・ショック:金とドルの時代の転換点

グラフ参考: 田中貴金属工業株式会社「金価格推移」

1971年、アメリカのニクソン大統領が金とドルの交換を停止した「ニクソン・ショック」は、金の歴史における最大の転換点です。

これにより、金は「通貨の裏付け」という役割を終え、それ自体が価値を持つ「資産」として、インフレヘッジや安全資産の役割を強く意識されるようになりました。(出典: 日本経済新聞)

2008年リーマン・ショック:一時下落とその後の急騰

2008年のリーマン・ショック直後、金価格は一時的に下落しました。これは、金融危機による信用収縮の中で、現金化を急ぐ投資家が金を売ったためです。

しかし、その後、世界的な金融不安が深まる中で、資金の逃避先として金が大量に買われ、価格は史上最高値を更新していきました。これは、金が危機時の「最後の砦」として信頼されていることを示す象徴的な出来事です。(出典: ラジオNIKKEI)

2020年コロナ・ショック以降の歴史的上昇トレンド

2020年のコロナ・ショック以降、世界各国は大規模な金融緩和に踏み切りました。市場にお金が溢れたことで、インフレ懸念が高まり、金の価格は再び歴史的な上昇トレンドに入ります。

さらに、その後のウクライナ侵攻や円安の加速が、このトレンドをさらに後押しし、現在の価格水準に至っています。

あわせて読みたい:過去のデータから未来を読み解く

過去50年の長期チャートは、金価格が歴史的な出来事にどう反応してきたかを示してくれます。長期的な視点で金の価値を判断したい、具体的な売買のタイミングを考えたい方は、以下の記事でチャートの読み解き方を徹底解説しています。

→ 金の長期チャートから何がわかる?過去50年の推移と今後の判断材料

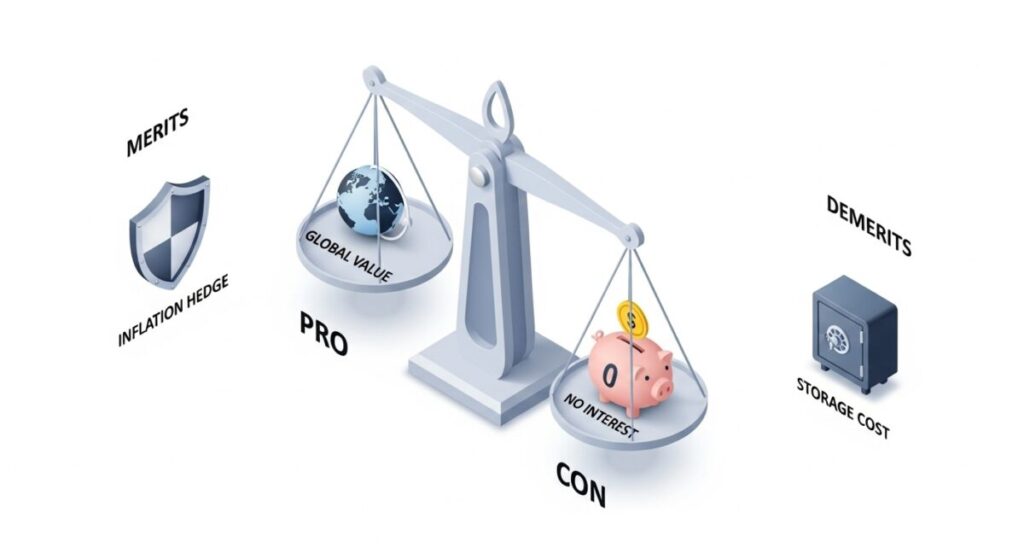

金投資のメリット・デメリット|始める前に知るべきリスク

金投資には魅力的な側面がある一方、知っておくべきリスクも存在します。ここでは、メリットとデメリットを公平に比較し、冷静な判断材料を提供します。

メリット:インフレに強い、世界共通の価値、換金性の高さ

金投資の最大のメリットは、インフレに強いことです。物価が上昇して現金の価値が下がっても、金そのものの価値は下がりにくいため、資産価値を守ることができます。

また、特定の国に依存しない世界共通の価値を持つため、世界中どこでも換金できる安心感も大きな魅力です。

デメリット:金利や配当を生まない、保管コストや盗難リスク

一方、最大のデメリットは、金利や配当を一切生まないことです。そのため、銀行預金や株式のように、保有しているだけで資産が増えることはありません。

また、金地金などの現物で保有する場合は、保管コストや盗難のリスクも考慮する必要があります。

【用語解説】インフレヘッジ

インフレーション(物価上昇)による資産価値の目減りを避けるための対策のこと。金や不動産などの実物資産は、代表的なインフレヘッジ資産とされています。

最大のリスクは「高値掴み」?過去の失敗事例から学ぶ

金投資における現実的なリスクとして、「高値掴み」があります。

SNSの体験談などを見ると、価格が急騰しているニュースを見て慌てて購入し、その後の価格調整で損失を抱えてしまった、という声が見られます。

短期的な価格変動に惑わされず、長期的な視点を持つことが重要です。

「安全資産」という言葉は非常に魅力的ですが、SNSの失敗談を見ると、価格が下がって不安になっている方も少なくありません。

金はあくまで「価値がゼロになりにくい」資産であり、「価格が絶対に下がらない」資産ではない、という冷静な視点を持つことが、失敗しないための第一歩かもしれません。

【初心者向け】失敗しない金投資の始め方|代表的な4つの方法を比較

金に投資すると言っても、様々な方法があります。ここでは、初心者の方が始めやすい代表的な4つの方法を紹介し、それぞれの特徴を比較します。

①金地金・金貨:現物を手元に置く安心感

金地金(インゴット)や金貨を購入する方法です。最大のメリットは、実物を手元に置ける安心感です。

ただし、購入単位が比較的高額になりがちで、盗難防止のために金庫を用意するなど、保管コストがかかる点がデメリットです。

②純金積立:少額からコツコツ始められる

毎月一定額(数千円から可能)を積み立てて金を購入していく方法です。

少額から始められるため、投資初心者の方でも無理なくスタートできます。ドルコスト平均法の効果で、価格変動のリスクを抑えやすいのもメリットです。

【用語解説】ドルコスト平均法

価格が変動する商品を、常に一定の金額で、定期的に買い続ける手法のこと。価格が高い時には少なく、安い時には多く買うことになるため、平均購入単価を抑える効果が期待できます。

③投資信託:プロに運用を任せる手軽さ

金の価格に連動するように、運用の専門家(プロ)が投資してくれる金融商品です。

自分で売買のタイミングを判断する必要がなく、手軽に始められるのが魅力です。ただし、運用を任せるための信託報酬(手数料)がかかります。

④金ETF(上場投資信託):株式のようにリアルタイムで売買可能

証券取引所に上場している、金価格への連動を目指す投資信託です。

株式と同じように、市場が開いている時間ならいつでもリアルタイムで売買できるのが最大の特徴です。投資信託に比べて信託報酬が安い傾向にあります。

あわせて読みたい:今日の価格で賢く売買するために

金相場の全体像を理解した上で、次に気になるのが「今日の具体的な価格」ではないでしょうか。信頼できる価格の確認方法から、売買時に損をしないための手数料の知識まで、実践的な情報をこの記事が提供します。

→ 今日の24金価格は1gいくら?相場の確認方法と売買時の注意点

金相場の見通しに関する”よくある質問”(Q&A)

ここでは、金相場に関して多くの人が抱く疑問について、Q&A形式で簡潔にお答えします。

- QQ1: 戦争や紛争が起きたら、金の価格は必ず上がりますか?

- A

A1: 必ず上がるとは限りません。短期的には他の要因で下落することもありますが、長期的には安全資産として買われやすい傾向があります。

- QQ2: ビットコインは「デジタル・ゴールド」と呼ばれますが、金と同じように考えて良いですか?

- A

A2: いいえ、値動きの特性や本質的な価値が異なります。ビットコインは価格変動が非常に大きく、金と同じ安全資産と見なすのは時期尚早という専門家が多いです。(出典: bloomo)

- QQ3: 円高になったら、日本の金価格はどうなりますか?

- A

A3: 国際的な金価格が変わらなくても、円高になると円換算の価格が下がるため、日本の金価格は下落する要因になります。

- QQ4: 今から金を始めるのは「高値掴み」になりませんか?

- A

A4: 短期的な価格変動リスクはありますが、長期的な資産保全が目的なら、時間分散をしながら少額から始める「純金積立」などが有効な手段です。高値掴みを恐れるのであれば、一括投資ではなく、時間をかけて購入単価を平準化していくのが賢明でしょう。

これらの質問と回答を整理すると、金価格は「必ずこうなる」と言い切れるものではなく、様々な要因が絡み合って決まることが分かります。

だからこそ、短期的なニュースに一喜一憂するのではなく、なぜ価格が動いているのか、その背景を理解する長期的な視点が何よりも重要になると言えそうです。

まとめ:金相場のこれからを見通す上で最も重要なこと

最後に、本記事の要点を振り返り、金相場のこれからを見通す上で、私たちが持つべき視点についてまとめます。

本記事の重要ポイント(箇条書き)

- 2030年に向け、金価格は長期的には上昇するとの専門家予測が多い。

- 価格は「米金利」「為替」「需給」「地政学リスク」など複数の要因で決まる。

- 特に日本の価格は「ドル建て価格」と「円安」の掛け算で決まる。

- メリットはインフレに強いこと、デメリットは金利を生まないこと。

- 投資方法は「現物」「積立」「投資信託」「ETF」など様々。

- 短期的な高値掴みを避け、長期的な視点で判断することが重要。

不確実な時代だからこそ、金について学び続けることの価値

この記事で解説した通り、金の世界は非常に奥深く、常に変化しています。

先行きが不透明な時代だからこそ、特定の情報や予測を鵜呑みにするのではなく、信頼できる情報源から学び続け、自分自身の判断軸を養っていくことが、何よりも価値のある「資産」となるでしょう。

あなたの資産を守るための次の一歩

もし、あなたがこの記事を読んで、金への理解をさらに深めたい、あるいは具体的な一歩を踏み出したいと感じたなら、まずは少額から始められる「純金積立」や「投資信信託」について、さらに詳しく調べてみることをお勧めします。

あなたの資産を守り、未来を豊かにするための旅は、今この瞬間から始まっています。

関連記事

- 金相場はどうやって決まる?価格を動かす5大要因を初心者向けに図解

金相場がなぜ、どのように変動するのか、その根本的な仕組みを図解で分かりやすく解説。金利や為替、株価など、価格を動かす5つの主要因を理解できます。 - 金の長期チャート(50年)から読む今後の相場|過去の推移と暴落を解説

過去50年の金価格の歴史をチャートで読み解き、ニクソン・ショックやリーマン・ショックといった歴史的イベントが価格に与えた影響を分析。未来の投資判断に役立つ教訓を学びます。 - 今日の24金価格は1gいくら?相場の確認方法と売買時の注意点【最新】

今日の金価格を信頼できる情報源で確認する方法から、売買時に損をしないための手数料、スプレッド、税金などの具体的な注意点まで、実践的な知識を提供します。

コメント