「2025年の現金給付、結局私はもらえるの?」

「非課税世帯って言うけど、具体的に年収いくらまでのこと?」

そんな、あなたの最も知りたい疑問に、この記事はハッキリとお答えします。

この記事を最後まで読めば、あなたが2025年の現金給付金の対象者になるかどうかが分かり、もし対象外だとしても、その理由と次に頼れる制度まで理解できます。2025年の現金給付金の対象者は誰なのか、その具体的な条件を一つひとつ明らかにしていきます。

単に「非課税世帯が対象」と説明するだけではありません。具体的な年収の壁、家族構成別のモデルケース、子育て世帯や妊婦さん向けの特別な支援、そして「なぜ中間層は対象外なのか」という問題まで、徹底的に解説します。

厚生労働省やこども家庭庁の最新情報、そして自治体の公開データに基づき、「2025年の現金給付金の対象者」について、どこよりも正確に、そして分かりやすく整理します。

この記事でわかる「あなたの」立ち位置

- 最優先対象: 住民税非課税世帯が給付の中心。年収の目安を世帯別に解説します。

- 別枠で手厚い支援: 子育て世帯・妊婦・ひとり親世帯には、現金給付とは別の支援制度があります。

- 支援の谷間: 年収300~600万円の中間層は、対象外となる可能性が高いです。

- 今後の変化: 将来的に「給付付き税額控除」が導入されれば、対象者の範囲が変わる可能性があります。

なぜ変わった?2025年現金給付金が「全国民一律」から「選別」になった理由

ここでは、なぜ2025年の現金給付金は「自分は対象になるのか?」といちいち心配する必要があるのか、その大前提となる政策の大きな転換について解説します。

結論から言うと、支援の考え方が「広く薄く」から「狭く濃く」へと変わったためです。

2020年「10万円給付」との決定的な違い

多くの人の記憶に新しい2020年の特別定額給付金は、全国民に一律10万円が配られました。所得や年齢に関係なく、全ての国民が対象となる分かりやすい制度でした。

しかし、2025年に検討されている現金給付は、このような一律給付ではありません。所得や世帯状況に応じて対象者を絞り込む、「選別型(ターゲット型)」へと大きく方針転換したのです。(出典: 日本経済新聞)

背景にある「財源不足」と「財政規律」という2つの壁

なぜ、このような方針転換が行われたのでしょうか。理由は大きく2つあります。

- 財源の制約: 日本の社会保障給付費は140兆円を超え、国の財政は常に厳しい状況にあります。限られた財源をより効果的に使うため、本当に支援が必要な層に集中させる必要性が高まりました。(出典: 厚生労働省)

- 政権の方針: 高市新政権は、安易な借金(赤字国債)に頼らない「財政規律」を重視しています。そのため、大規模な財源を必要とする一律給付には、極めて慎重な姿勢なのです。(出典: 日本経済新聞)

「広く薄く」から「狭く濃く」へ。支援の考え方が変わった

これらの背景から、2020年のように「広く薄く」国民全員を対象とするのではなく、2025年は「狭く濃く」、つまり、より生活に困っている層へ支援を集中させるという考え方が主流となりました。

その結果、主な支援対象は「住民税非課税世帯」や「子育て世帯」などに絞られることになったのです。(出典: こども家庭庁)

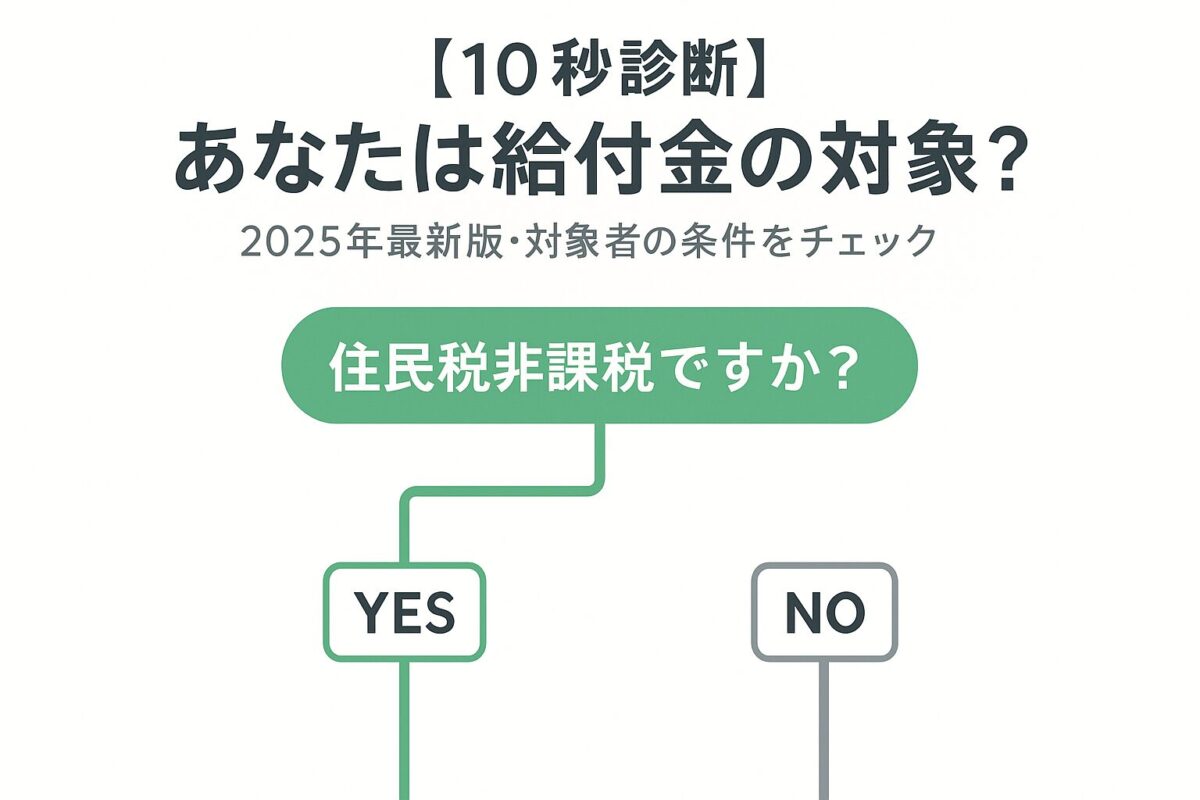

【最重要】あなたが現金給付金の対象者か分かる「住民税非課税世帯」の年収の壁

ここでは、2025年の現金給付金の最優先対象となる「住民税非課税世帯」について、その具体的な年収の目安を解説します。ご自身の状況と照らし合わせ、対象になるかどうかの参考にしてください。

そもそも「住民税非課税世帯」とは?

用語解説:住民税非課税世帯

その世帯に住む全員の「住民税」が課税されていない世帯のことです。住民税には、所得に関わらず定額で課される「均等割」と、所得に応じて課される「所得割」があり、その両方が非課税である必要があります。

年収別早見表:給与収入の場合の非課税ライン

給与収入のみの方の場合、住民税が非課税になる年収の目安は以下の通りです。多くの場合、この基準に当てはまれば、現金給付金の対象となる可能性が非常に高くなります。

(出典: GMOサイン)

年金収入の場合の非課税ライン

65歳以上で年金収入のみの方の場合は、給与所得者とは基準が異なります。

- 単身者(65歳以上)

- 年金収入155万円以下

- 夫婦2人世帯(65歳以上)

- 年金収入211万円以下

(出典: Yahoo!ファイナンス)

注意点:住んでいる場所や控除によって上限額は変わる

上記の金額はあくまで目安です。住民税の基準は自治体によって異なり、特に都市部(東京23区など)では、非課税となる年収の上限が少し高くなる場合があります。また、生命保険料控除や医療費控除など、個別の所得控除によっても結果は変わります。

現金給付金とは別枠!子育て世帯・妊婦・ひとり親家庭への特別な支援制度

「自分は非課税世帯ではなさそう…」とがっかりした方も、まだ諦める必要はありません。特に子育て世帯や妊婦、ひとり親家庭の方には、現金給付金とは別に、手厚い支援制度が用意されています。

【妊婦・0-2歳児】合計10万円相当「出産・子育て応援交付金」

こども家庭庁が中心となって進めている制度で、妊娠期から出産・子育てまでを一体的に支援するものです。

これにより、子ども1人あたり合計10万円相当の経済的支援が受けられます。2025年度も継続される方針で、現金給付の対象になるかどうかに関わらず、全ての妊婦・子育て世帯が対象です。(出典: こども家庭庁)

【ひとり親】月額最大4.4万円「児童扶養手当」

ひとり親家庭などを対象とした国の制度が「児童扶養手当」です。所得に応じて支給額が変わりますが、子どもが1人の場合、月額で最大44,140円が支給されます。

こちらも、現金給付金とは別の恒久的な制度として、対象となる世帯の生活を支えています。(出典: こども家庭庁)

【非課税の子育て世帯】近年続く「こども1人5万円」の特別給付

近年の物価高騰対策として、住民税非課税の子育て世帯や児童扶養手当の受給者に対し、「こども1人あたり5万円」といった特別給付が繰り返し実施されています。

2025年の現金給付においても、住民税非課税世帯への給付に加えて、このような子育て世帯への上乗せ措置が講じられる可能性があります。(出典: 厚生労働省)

これらは現金給付金と別にもらえる?制度の併用について

基本的に、これらの制度はそれぞれ目的が異なるため、条件さえ満たせば併用して受け取ることが可能です。例えば、住民税非課税のひとり親世帯であれば、「現金給付金」「児童扶養手当」「子育て世帯への特別給付」の3つを同時に受け取れる可能性があります。

なぜ私たちは対象外?現金給付から取り残される「中間層」という問題

ここでは、多くの人が抱く「なぜ自分は対象外なのか?」という不満や疑問の背景にある、「中間層」をめぐる問題について解説します。支援の谷間に置かれた人々の実態と、その構造的な理由に迫ります。

支援の谷間にいる「年収300~600万円」世帯の実態

現在の支援策は、住民税非課税世帯(年収の目安が200万円前後)に集中しています。その結果、専門家からは年収300万円から600万円程度の、いわゆる「中間層」が支援の谷間に置かれていると指摘されています。

この層は、日々の生活に余裕があるわけではないにもかかわらず、多くの公的支援の対象から外れてしまうのが実情です。

専門家が指摘する「可処分所得の減少」という課題

シンクタンクの分析によると、この中間層は、税金や社会保険料の負担が増え続ける一方で、賃金は思うように上がらないため、自由に使えるお金(可処分所得)が伸び悩んでいるという課題に直面しています。(出典: 野村総合研究所)

「贅沢はできないけれど、支援対象になるほど貧しくもない」という状況が、この層の閉塞感を強めているのです。

なぜ政治は中間層を後回しにするのか?

政治が中間層を後回しにしがちなのには、いくつかの理由が考えられます。

一つは、限られた財源をより困窮している低所得者層へ優先的に配分するという「費用対効果」の観点です。また、中間層は人数が多いため、支援対象に加えると必要な予算が莫大になるという事情もあります。

中間層支援の切り札?「給付付き税額控除」への期待と課題

こうした中間層の問題を解決する可能性を秘めているのが、将来的な導入が検討されている「給付付き税額控除」です。

この制度は、所得に応じて段階的に支援額が変わるため、非課税世帯だけでなく、それより少し所得が高い層までをシームレスに支援できる可能性があります。今後の制度設計の議論が注目されます。

現金給付金の対象者に関するよくある質問

ここでは、対象者について、より個別的で細かい疑問に先回りして回答します。

- QQ1: パート収入103万円の主婦です。私は非課税世帯に含まれますか?

- A

A1: あなたご自身は非課税ですが、「世帯」が非課税になるかは、世帯主である配偶者の収入によります。世帯主が課税対象の場合、世帯としては非課税にならず、給付金の対象外となるのが一般的です。

- QQ2: 年の途中で退職して収入が減りました。私は対象になりますか?

- A

A2: 給付金の基準は、基本的に「前年」の所得で判断されます。そのため、今年収入が減っても、前年の所得が高ければ対象外となる可能性があります。ただし、制度によっては特別な配慮がなされる場合もあります。

- QQ3: 自分が非課税世帯かどうか、どこで確認できますか?

- A

A3: 毎年6月頃に市区町村から送付される「住民税課税決定通知書」をご確認ください。「均等割」「所得割」の欄が両方とも0円であれば非課税です。ご不明な場合は、お住まいの市区町村の税務課にお問い合わせください。

- QQ4: 障害者向けの給付金はないのでしょうか?

- A

A4: 物価高対策として、住民税非課税世帯を対象とした給付金とは別に、障害者福祉サービスを利用している方への独自の給付金が設けられる場合があります。お住まいの自治体の障害福祉課にご確認ください。

▼次のステップ:現金給付金の支給スケジュール

あなたが給付対象になるかどうかの確認を終えたあなたは、次に「もし対象になったら、いつ支給されるのか?」という疑問を持つでしょう。その疑問に対する最も信頼性の高い答えを、こちらの記事で用意しています。

→ 【2025年】現金給付金はいつ実施?最短の支給スケジュールと補正予算の最新動向

まとめ:2025年の現金給付金の対象者は「狭く濃く」。あなたは対象でしたか?

本記事のポイント

- 2025年の現金給付は「全国民一律」ではなく「選別型」である

- 最優先は「住民税非課税世帯」で、給与収入の場合の年収の壁は100万~255万円が目安

- 子育て・妊婦・ひとり親世帯には、現金給付とは別の手厚い支援制度が存在する

- 年収300~600万円の中間層は、支援の谷間に置かれやすい

- 自分が対象か知るには、まず「住民税非課税かどうか」を確認することが第一歩

- 今後は、所得に応じて支援額が変わる「給付付き税額控除」が議論の焦点となる

政策の重点が「広く薄く」から「狭く濃く」へとシフトする中で、自分がどの位置にいるのかを正しく把握することが、今後の生活設計においてますます重要になっています。まずはご自身の世帯状況を確認し、利用できる制度がないか、お住まいの自治体の情報に注意を向けてみてください。

コメント