ビットコインが暴落した今、「絶好の買い時だ」という声と、「まだ下がるから危険だ」という声の間で、あなたはどう動くべきか迷っていませんか?ビットコイン 暴落の今後を見通すのは、プロのアナリストでさえ困難です。

この記事を読めば、あなたは専門家が示す『強気・中立・弱気』の3つのシナリオとその根拠を客観的に理解し、データに基づいた自分自身の投資判断を下すための軸を手に入れることができます。

単なる価格予想ではありません。各シナリオの背景にあるETFの資金動向やテクニカル指標、過去の回復パターンまでを徹底分析し、あなたが「自分ならどうするか」を考えるための判断材料を全て提供します。

本記事は、ブルームバーグやコインデスク、著名アナリストの最新レポートなど、信頼できる情報源から各シナリオの根拠を抽出し、公平な視点で解説しています。

この記事でわかること

- ビットコインの今後はどうなる?専門家が示す3つの価格シナリオ

- 【強気シナリオ】V字回復すると考えられる根拠とは?

- 【弱気シナリオ】再暴落の引き金となる潜在的リスクとは?

半減期とETFが後押しする「V字回復」シナリオ

まず、暴落は一時的な調整であり、今後ふたたび力強く価格が上昇していくという強気のシナリオです。多くのアナリストが、歴史的なパターンと現在の市場構造を基に、この可能性を指摘しています。

根拠1:ETFへの資金フロー

強気シナリオの最大の根拠は、現物ビットコインETFへの資金フローです。BitwiseやVanEckといった大手金融機関は、2025年を通じて年金基金や企業からの資金がETFを通じて市場に供給され続け、これが強力な買い圧力となると予測しています。(出典: EBC Financial Group)

暴落によって価格が割安になった今、新たな機関投資家が「押し目買い」の機会と捉え、市場に参入してくる可能性は十分に考えられます。ただし、同時に既存のETF保有者による利益確定の売り(解約)も発生するため、資金が「流入」と「流出」のどちらに傾くかが重要となります。

根拠2:半減期翌年に上昇する歴史的アノマリー

ビットコインには、約4年に一度、新規発行枚数が半分になる「半減期」というイベントがあります。2024年4月にもこの半減期が実行されました。

そして、過去の歴史を振り返ると、半減期の翌年は常に価格が大きく上昇するというアノマリー(経験則)が存在します。

著名な投資会社であるARK InvestやFundstratは、この歴史的パターンが今回も繰り返される可能性が高いと指摘しています。ただし、これはあくまで過去の傾向であり、現在のマクロ経済環境によってはパターン通りにならない可能性も考慮すべきです。(出典: BeInCrypto)

根拠3:テクニカル指標が見せる「売られすぎ」のサイン

チャート分析の上でも、強気なサインは見られます。特に、市場の過熱感を示すRSI(相対力指数)という指標が、長期チャートにおいて「売られすぎ」とされる30台まで低下している点は重要です。

歴史的に、RSIがこの水準まで下がった局面は、その後の価格反発の起点となるケースが多く、多くのテクニカルアナリストが反発の可能性を示唆しています。(出典: 99Bitcoins)

このシナリオが実現した場合の戦略

このシナリオを信じるのであれば、現在の価格水準は絶好の「買い場」となります。ただし、一度に全ての資金を投じるのではなく、価格がさらに下がる可能性も考慮し、複数回に分けて購入する「分割買い」がリスク管理の観点から推奨されます。

マクロ経済の不透明感が招く「レンジ相場」シナリオ

次に、価格が大きく上昇も下落もせず、一定の範囲を行き来する「レンジ相場」が続くという中立的なシナリオです。市場のプラス要因とマイナス要因が拮抗し、方向感が出ない状態を指します。

根拠1:FRBの金融政策とインフレの行方

レンジ相場が続くと考えられる最大の理由は、マクロ経済の不透明感です。特に、FRB(米連邦準備制度理事会)がいつ利下げに踏み切るのかが依然として不透明な点が、市場の上値を重くしています。

インフレの再燃懸念がくすぶる限り、FRBは高金利政策を維持せざるを得ず、多くの機関投資家は積極的なリスクテイクを控えると考えられます。(出典: note)

根拠2:売り買いが交錯する大口投資家(クジラ)の動向

オンチェーンデータ(ブロックチェーン上の取引データ)を分析すると、大口投資家、通称「クジラ」の動きが活発化しているものの、その方向性は定まっていません。

一部のクジラは暴落した価格帯で買い集めている一方、別のクジラは短期的な利益を確定するために売りを出しています。この売りと買いの綱引き状態が続く限り、価格は一定のレンジ内で推移する可能性が高いと分析されています。

ただし、このレンジも永遠ではなく、何かのきっかけで上下どちらかに大きくブレイクするリスクは常に内包しています。(出典: CryptoDnes.bg)

このシナリオが実現した場合の戦略

レンジ相場が続くと考える場合、焦って売買する必要はありません。「待つ」も立派な戦略です。価格がレンジの下限に近づいたら買い、上限に近づいたら売るという短期的な戦略も考えられますが、相場の転換点を見極める必要があり、初心者には難易度が高いでしょう。

新たな規制と金融不安が引き起こす「再暴落」シナリオ

最後に、最も警戒すべき、現在の価格からさらに大きく下落するという弱気のシナリオです。楽観論だけでなく、潜在的なリスクも直視しておくことが重要です。

根拠1:世界各国で進む「仮想通貨への規制強化」の懸念

仮想通貨市場にとって、常に最大のリスク要因であり続けるのが「規制」です。すでに議論されている規制はある程度市場に織り込み済みですが、予期せぬ形で米国SECやCFTC、あるいは中国やEU圏が新たな厳しい規制を導入した場合、市場心理が急速に悪化し、売りが殺到するリスクがあります。(出典: BeInCrypto)

根拠2:世界経済がスタグフレーションに陥るリスク

世界経済が、景気後退とインフレが同時に進行する「スタグフレーション」に陥るシナリオも懸念されています。

このような状況では、投資家はリスクを回避するため、株式やビットコインといったリスク資産を売却し、現金や国債などの安全資産へ資金を移動させる傾向が強まります。そうなれば、ビットコイン価格には強烈な下落圧力がかかるでしょう。(出典: Cointelegraph)

根拠3:地政学リスクの再燃とETFの大量解約

米中対立のさらなる激化や、中東情勢の悪化といった地政学リスクが再燃した場合も、市場は大きく動揺します。

特に、現在の市場を支えている機関投資家は、このようなリスクに極めて敏感です。彼らが保有するビットコインETFを大量に解約するような事態になれば、それが引き金となって連鎖的なパニック売りが発生し、再暴落に至る可能性も否定できません。

このシナリオが実現した場合の戦略

このシナリオを最も懸念するのであれば、保有しているポジションを縮小、または全て売却して現金化するのが最も合理的な判断となります。そして、市場が完全に落ち着き、明確な上昇トレンドが確認できるまで、市場には参加しないという戦略です。

あなたは判断できる?今後の展開を占う3つの重要指標

専門家が示す3つのシナリオを理解した上で、最終的に判断を下すのはあなた自身です。ここでは、その判断の助けとなる、代表的な3つのテクニカル指標の基本的な見方を解説します。

市場心理:VIX指数(恐怖指数)の見方と活用法

VIX指数、通称「恐怖指数」は、株式市場に対する投資家の不安心理を示す指標です。一般的に、VIX指数が20を超えると警戒サイン、40を超えると市場はパニック状態にあるとされます。

これは株式市場の指標であり、ビットコイン市場と直接連動するわけではありませんが、金融市場全体のセンチメントを測る上で非常に参考になります。

VIX指数が急騰している間は、リスクオフの動きが強まりやすいため、安易な買いは控えるべき、という判断ができます。なお、より直接的な指標として、仮想通貨市場専用のボラティリティ指数も存在します。(出典: BeInCrypto)

買われすぎ/売られすぎ:RSI(相対力指数)の基本的な使い方

RSIは、現在の価格が「買われすぎ」なのか「売られすぎ」なのかを示す指標で、0から100の数値で表されます。

一般的に、RSIが70を超えると「買われすぎ」、30を下回ると「売られすぎ」と判断されます。暴落後、RSIが30付近まで低下している場合は、「そろそろ反発してもおかしくない」と考えることができます。ただし、RSIが低いからといって必ず反発するわけではない点には注意が必要です。

トレンド転換:MACDのゴールデンクロスとデッドクロス

MACDは、相場のトレンド転換をいち早く察知するための指標です。「MACD線」と「シグナル線」という2本の線で構成され、その交差に注目します。

MACD線がシグナル線を下から上に突き抜けることを「ゴールデンクロス」と呼び、上昇トレンドへの転換を示す買いサインとされます。逆に、上から下に突き抜けることを「デッドクロス」と呼び、下降トレンドへの転換を示す売りサインとされます。(出典: 99Bitcoins)

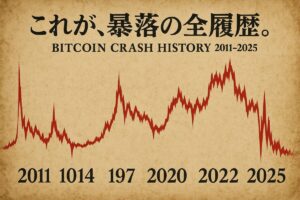

参考:過去の暴落は、どのように回復してきたのか?

未来を予測するためには、過去から学ぶことが重要です。過去の大きな暴落の後、ビットコイン価格はどのように回復してきたのでしょうか。

2018年「ICOバブル崩壊」からの回復パターン(L字型)

2017年末のピークから約1年かけて底を打った後、市場は長い停滞期間に入りました。本格的に高値を更新するまでには、底打ちから約2年という長い時間を要しました。これは、一度失われた信頼と市場の熱気が戻るのに、相当な時間が必要だったことを示しています。(出典: coeteco)

2022年「FTXショック」からの回復パターン(長期ボックス→急騰)

2022年11月頃に底を打った後、市場は約1年半から2年にわたり、一定の価格帯で推移する「レンジ相場」を形成しました。その後、ETF承認への期待感を追い風に、一気に価格が急騰し、高値を更新しました。2018年後と比べると、回復までの期間はやや短縮されています。(出典: Coincheck)

過去のパターンから学べること

過去の2つの事例から、暴落の底打ちから本格的な回復までには、少なくとも1年半以上の期間を要する可能性があることがわかります。暴落したからといって、すぐにV字回復するとは限らないのです。長期的な視点で市場と向き合うことの重要性を、歴史は教えてくれます。

ビットコインの今後に関するよくある質問(FAQ)

- QQ1: 結局のところ、今「買い」ですか?「待ち」ですか?

- A

A1: あなたの投資スタンスによって答えは異なります。もしあなたが数年単位の長期的な視点でビットコインの将来性を信じているなら、現在の価格水準は魅力的な「買い場」と映るかもしれません。その場合でも、一度に全額を投じるのではなく、複数回に分けて購入することをお勧めします。

一方で、短期的なリターンを求めるのであれば、市場の方向性が明確になるまで「待つ」のが賢明な判断と言えるでしょう。

- QQ2: 3つのシナリオのうち、最も可能性が高いのはどれですか?

- A

A2: 専門家の間でも意見が大きく分かれており、「これだ」という明確な答えはありません。強気派は半減期アノマリーとETFを重視し、弱気派はマクロ経済と規制リスクを重視します。

大切なのは、あなたがどの根拠に最も説得力を感じるか、そして、もし予測が外れた場合にどこまで許容できるかを考え、自分自身の判断軸を持つことです。

- QQ3: 初心者が今後のために、今から勉強しておくべきことは何ですか?

- A

A3: まずは、本記事で紹介したようなテクニカル指標の基本的な見方を学ぶことをお勧めします。また、FRBの金融政策や米国の雇用統計など、マクロ経済のニュースにも少しずつ目を通す習慣をつけると、市場全体の流れが読めるようになります。

そして何より、失っても問題のない少額から実際に投資を始め、経験を積むことが一番の学びとなります。

まとめ:3つのシナリオを理解し、自分自身の投資判断軸を確立する

本記事では、ビットコイン暴落後の今後を占う3つのシナリオと、その判断材料について解説しました。

- 強気シナリオは、ETFへの資金流入と半減期アノマリーが主な根拠である。

- 中立シナリオは、マクロ経済の不透明感と大口投資家の様子見姿勢が根拠となっている。

- 弱気シナリオは、新たな規制強化や金融不安の再燃がリスク要因である。

- どのシナリオが現実になるか、絶対的な正解はない。

- VIX指数、RSI、MACDといったテクニカル指標は、市場の状況を客観的に判断する助けとなる。

- 過去の暴落では、回復までに1年半以上の期間を要した歴史がある。

- 大切なのは、複数のシナリオを想定し、それぞれの根拠を理解すること。

- そして、他人の意見を鵜呑みにせず、自分自身の投資スタンスとリスク許容度に基づき、最終的な判断を下すことである。

- この記事で得た知識を武器に、冷静に市場と向き合い、あなた自身の投資判断軸を確立してください。

コメント