「AMDの株価、この10年間の推移を詳しく知りたい。どれだけ成長して、その裏で何があったんだろう?」

長期的な視点で株式投資を考えるあなたなら、一度はそう思ったことがあるのではないでしょうか。特にAMD(アドバンスト・マイクロ・デバイセズ)のような、この10年で劇的な変化を遂げた企業についてはなおさらです。

結論から言えば、AMDの株価はこの10年で約67倍という驚異的な成長を記録しました。

しかし、その数字だけを見ても本質は見えてきません。なぜなら、その背景には、倒産の危機から奇跡の復活を遂げ、AI時代のキープレイヤーへと変貌を遂げた、壮大なビジネスストーリーが隠されているからです。

この記事は、単なる株価チャートの解説ではありません。AMDの株価推移という「結果」と、その裏にあった経営戦略や製品開発という「原因」を一本の線で繋ぎ、10年間の物語として解き明かすものです。

この10年の軌跡を正しく理解すれば、AMDの未来の成長性を、より高い解像度で予測できるようになるはずです。さあ、AMDの10年間の旅路を一緒に見ていきましょう。

この10年の軌跡からわかること

- ✅ どん底からの復活劇:2015年の3ドルから株価は約67倍に

- ✅ 経営の神様?:リサ・スーCEO就任が全ての始まりだった

- ✅ 成長の原動力:「Ryzen」の成功と「データセンター」事業への大転換

- ✅ 株式分割の歴史:過去の分割が株価に与えた影響とは

- ✅ AI時代の到来:なぜAMDがNVIDIAに次ぐ存在になれたのか

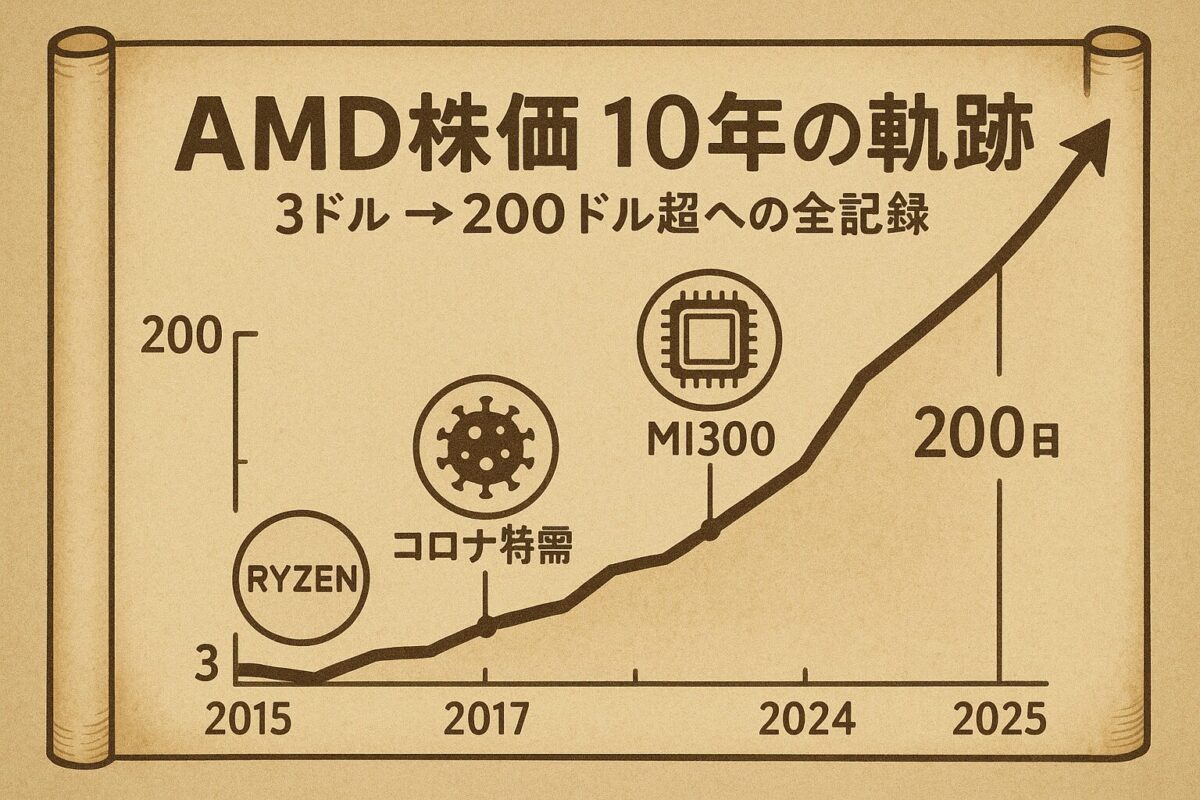

【チャートで見る】AMD株価10年の軌跡:3ドルから200ドルへの道

ここでは、まず結論として、AMDの株価が過去10年間でどのような軌跡を辿ったのかを視覚的に確認します。この全体像を頭に入れることで、後のセクションで解説する各イベントの意味がより深く理解できるはずです。

2015年〜2025年 株価推移の全体像

上のチャートが示す通り、AMDの株価は、まさに劇的な復活と成長を遂げました。2015年の終値は2.87ドルでしたが、2025年には一時226.56ドルの最高値を記録し、2025年10月時点の株価も203ドル前後で推移しています。(出典: finance.yahoo.co.jp, us.kabutan.jp)

3つのフェーズで読み解く:①雌伏の時代→②復活の時代→③飛躍の時代

この10年間の株価推移は、大きく3つのフェーズに分けることができます。

- ① 雌伏の時代(〜2016年): 長年、競合であるIntelの後塵を拝し、業績も株価も低迷していた時期。株価は5ドル以下で推移していました。

- ② 復活の時代(2017年〜2019年): 後述するリサ・スーCEOの改革が実を結び、革命的な製品「Ryzen」を市場に投入。株価が30ドル台まで駆け上がる、復活の狼煙を上げた時期です。

- ③ 飛躍の時代(2020年〜): コロナ禍による在宅需要と、AIブームという二つの大きな波に乗り、データセンター事業が急成長。株価が200ドルを超える、飛躍的な成長を遂げた時期です。

驚異のトータルリターン:S&P 500や競合Intelとの比較

AMDのこの10年間の成長がどれほど凄まじいものだったか、市場平均や競合他社と比較すると一目瞭然です。

2015年10月に100万円を投資していた場合、2025年10月時点での資産額(配当再投資込みの推計値)は以下のようになります。

市場平均であるS&P 500や、長年のライバルであったIntelのリターンを圧倒していることが分かります。同じ半導体業界で驚異的な成長を遂げたNVIDIAと比較しても、この10年間の株価上昇率ではAMDが上回っているのです。(出典: finance.yahoo.co.jp, stockscan.io)

なぜAMDは復活できたのか?リサ・スーCEO就任と製品戦略

ここでは、株価上昇の最大の原動力となった「なぜAMDは復活できたのか?」という物語の核心に迫ります。経営者のリーダーシップと、それに基づく製品戦略がいかに重要であったかが見えてきます。

2014年、救世主の登場:リサ・スーCEOが描いた再建計画

AMDの復活劇は、2014年10月のリサ・スー(Lisa Su)氏のCEO就任から始まりました。当時、AMDはIntelとの競争に敗れ、多額の負債を抱え、株価は2〜3ドルで低迷。市場からは「いつ倒産してもおかしくない」と見られていました。

エンジニア出身である彼女は、就任後すぐに「素晴らしい製品を作ること」に集中する方針を打ち出します。そして、限られた経営資源を、将来大きな成長が見込める「高性能コンピューティング」と「グラフィックス」の分野に集中させるという、大胆な決断を下しました。この明確なビジョンと強力なリーダーシップが、その後のV字回復の全ての基盤となったのです。(出典: note.com)

革命的製品「Ryzen」の衝撃:Intelの牙城を崩したCPU戦略

リサ・スーCEOの戦略の最初の大きな成果が、2017年3月に発売されたCPU「Ryzen(ライゼン)」シリーズです。

当時、PC向けCPU市場はIntelがほぼ独占していましたが、RyzenはIntelの同価格帯の製品を大幅に上回る性能(特にマルチコア性能)を実現。これにより、自作PC市場やゲーマーから熱狂的な支持を集め、AMDは一気にPC向けCPU市場の主役に返り咲きました。

Ryzenの成功は、AMDの業績を劇的に改善させただけでなく、「AMDは高性能な製品を作れる」というブランドイメージを市場に再確立する上で、非常に大きな意味を持ちました。(出典: arbitrage.jpn.org)

サーバー市場への挑戦:「EPYC」がデータセンターの勢力図を塗り替える

Ryzenの成功で得た勢いを元に、AMDが次に狙いを定めたのが、より収益性の高いサーバー向けCPU市場でした。

2017年に投入されたサーバー向けCPU「EPYC(エピック)」は、ここでもIntelの牙城であったデータセンター市場に風穴を開けます。特に2019年に投入された第2世代EPYC(コードネーム: Rome)は、競合を圧倒するコア数とコストパフォーマンスを実現し、大手クラウド企業での採用が次々と決定。これが、現在のデータセンター事業の急成長に繋がる重要な布石となりました。

ゲーミングとコンソールのDNA:Radeon GPUの進化

AMDはCPUだけでなく、GPU(グラフィックス・プロセッシング・ユニット)の分野でも長い歴史を持っています。家庭用ゲーム機であるソニーの「PlayStation」やMicrosoftの「Xbox」に長年カスタムチップを供給しており、その技術力には定評がありました。

PC向けにも「Radeon」ブランドのGPUを展開し、NVIDIAと競争を繰り広げてきました。このGPU開発で培った技術と経験が、後のAIチップ開発において大きなアドバンテージとなったことは言うまでもありません。

AI時代への大変身:データセンター事業が成長を加速

ここでは、この10年間でAMDのビジネス構造がいかに劇的に変化したか、特にAI時代に対応するために、いかにしてデータセンター事業を会社の屋台骨にまで育て上げたかをデータで見ていきます。

業績で見る事業構成の変化:データセンター部門の驚異的な成長率

10年前のAMDは、売上の大半をPC向けのCPUやGPU(クライアント事業)に依存する企業でした。しかし、その収益構造はここ数年で一変します。

2019年にはわずか6%だったデータセンター事業の売上構成比は、2024年には37%にまで急成長。一方で、かつて7割以上を占めていたクライアント事業の比率は43%にまで低下しました。これは、AMDがPC部品メーカーから、AIを中核とするデータセンター企業へと、事業の軸足を完全に移したことを明確に示しています。(出典: note.com, www.moomoo.com)

AIチップ戦争への参入:「Instinct MIシリーズ」の投入

データセンター事業の成長を牽引しているのが、AIの学習や推論に特化したGPU「Instinct MI」シリーズです。

2020年の「MI100」を皮切りに、2021年には「MI200」、そして2024年にはNVIDIAの牙城に挑む「MI300」を市場に投入。これらの製品が大手クラウドサービスで採用されたことで、AMDはAIチップ市場におけるNVIDIAの唯一の対抗馬としての地位を確立しました。これにより、AMDの株価はAIブームの波に乗り、新たな成長ステージへと突入したのです。(出典: jp.investing.com)

巨大買収の決断:Xilinxを手に入れて得たものとは?

AI時代への転身を決定づけたもう一つの大きな動きが、2022年2月に完了した、FPGA(製造後に購入者や設計者が構成を設定できる集積回路)のトップ企業であるXilinx(ザイリンクス)の買収です。

この買収により、AMDは自社のCPUやGPUに加え、特定の用途に最適化できるXilinxのFPGA技術を手に入れました。これにより、データセンターや通信、自動車といった幅広い分野に対し、より包括的なソリューションを提供できるようになり、事業の裾野を大きく広げることに成功したのです。(出典: www.nikkei.com)

投資家なら知っておきたい株式分割と株主還元の歴史

ここでは、長期投資家にとって関心の高い「株式分割」や「配当」といったテーマについて、AMDの過去の歴史を振り返ります。これらは株価に直接的な影響を与える重要な要素です。

AMDの株式分割、全履歴まとめ(2000年、2024年)

AMDは、株価が大きく上昇したタイミングで、投資家が買いやすくなるように株式分割を行ってきました。近年の主な株式分割は以下の通りです。

- 2000年8月: 2 for 1 (1株を2株に分割)

- 2024年6月: 2 for 1 (1株を2株に分割)

(出典: stockscan.io)

特に2024年6月の分割は、株価が200ドルに迫る中で行われ、大きな注目を集めました。

分割は株価にどう影響した?流動性向上と投資家層の変化

株式分割の主な目的は、1株あたりの価格を下げることで、個人投資家でも投資しやすくし、株式の流動性(売買のしやすさ)を高めることです。

2024年の分割時も、分割発表後に株価は上昇し、実施後は売買が活発になりました。これにより、新たな投資家層が参入し、株価の安定的な上昇に繋がった側面があります。ただし、株式分割は企業価値そのものを直接高めるものではない点には注意が必要です。

なぜAMDは配当を出さないのか?成長投資への集中戦略

AMDは、過去10年間、株主への配당を行っていません。これは、利益を株主に還元するよりも、次の成長に向けた研究開発(R&D)や設備投資に資金を集中させる「成長投資戦略」を採っているためです。

NVIDIAやAmazonといった他の多くのハイテク企業と同様に、AMDはまだ成長段階にある企業(グロース株)と位置づけられています。そのため、投資家は配当(インカムゲイン)ではなく、株価そのものの上昇による利益(キャピタルゲイン)を期待することになります。(出典: finance.yahoo.co.jp)

この10年の歴史から占うAMDの未来と今後の株価

ここでは、これまで見てきた10年間の軌跡が、今後のAMDの株価を占う上でどのような意味を持つのか、未来に向けた視点を解説します。

過去の成長パターンは未来も続くのか?

過去10年の成長は、リサ・スーCEOのリーダーシップの下、「正しい市場」で「正しい製品」を投入し続けた結果です。PC市場で復活し、データセンター市場で成長し、そしてAI市場で飛躍するという成功の方程式を築き上げました。

今後もこの成功体験をAIの次のステージ(エッジAI、自動運転など)で再現できるかどうかが、未来の成長の鍵を握ります。

「CPUとGPUの両輪」戦略がAI時代に持つ意味

AIの処理はますます複雑化しており、GPUだけでなく、高性能なCPUや、XilinxがもたらしたFPGAのような特殊な半導体が連携する、より高度なシステムが求められるようになります。

この点で、CPUとGPUの両方に強みを持ち、さらに多様な半導体技術をポートフォリオに持つAMDの「両輪戦略」は、AI時代が深まるほどにその価値を増していくと考えられます。

10年の軌跡を踏まえた、長期投資家としての心構え

AMDの10年の歴史は、半導体業界がいかにダイナミックで、技術革新と経営判断が企業の運命を大きく左右するかを教えてくれます。長期投資家としては、短期的な株価の上下に一喜一憂するのではなく、同社がAIという巨大なトレンドの中で、技術的な優位性を保ち続けられるかという本質的な視点を持ち続けることが重要です。

AMDの株価推移に関するよくある質問(FAQ)

最後に、AMDの10年の歴史について、よくある質問にお答えします。

- QQ1: 過去10年で最大の暴落はいつでしたか?

- A

A1: 大きな下落局面は何度かありましたが、特に記憶に新しいのは2020年3月のコロナショックです。市場全体がパニックに陥る中でAMDの株価も一時的に30%以上急落しました。しかし、その後の在宅需要の急増により、S&P 500よりも速いペースで回復し、高値を更新しました。これは、AMDの製品が社会にとって不可欠であることを証明した出来事でもありました。

- QQ2: 昔のAMDと今のAMDでは、何が一番違いますか?

- A

A2: 最も大きな違いは、事業の主戦場です。かつてはIntelの後を追うPC向けCPUメーカーというイメージでしたが、今やAIを制するデータセンター向けソリューション企業へと完全に変貌を遂げました。2024年には、売上の約4割をデータセンター事業が占めるに至っており、質的に全く異なる企業になったと言えます。

- QQ3: 株式分割で、自分の持っている株はどうなりますか?

- A

A3: 例えば「1株を2株に分割」する場合、保有する株数は2倍になりますが、1株あたりの株価は半分になります。そのため、分割の前後であなたの資産の価値そのものは変わりません。しかし、1株あたりの価格が下がることで売買しやすくなるというメリットがあります。

まとめ:AMD株価10年の推移が示す、未来への確かな布石

AMDの株価がこの10年で描いた推移は、単なる右肩上がりのチャートではありません。それは、倒産の危機から立ち上がり、未来を読み、大胆な賭けに勝ち続けた、一社の壮大な物語です。

本記事のポイント

次のステップ:AMDの未来をさらに深く知る

この10年の軌跡を理解した上で、次に知るべきは「AMDの今、そして未来」です。以下の記事では、最新の決算情報やNVIDIAとの競合状況、そして2030年に向けた具体的な株価予測をさらに詳しく解説しています。

コメント