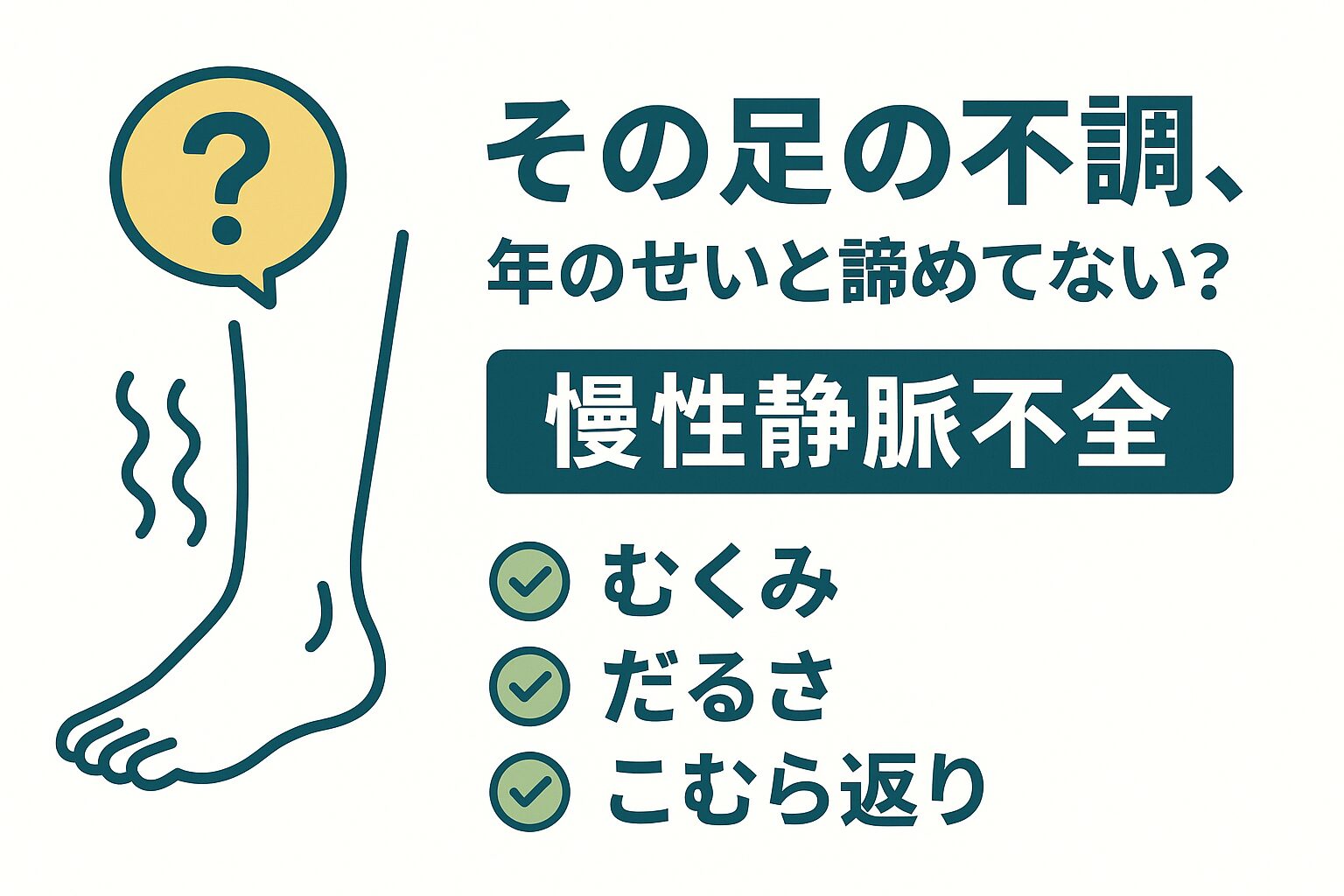

「足がむくんで夕方にはパンパン…」

「なんだか足が重だるくて、すぐに疲れる」

「夜中に足がつって目が覚める…」

そんな足の不調、もしかしたら「年のせい」「立ち仕事だから仕方ない」と諦めていませんか?実はその症状、単なる疲れではなく、慢性静脈不全(まんせいじょうみゃくふぜん)という病気が原因かもしれません。

慢性静脈不全は、足の血管の機能が低下して、血液がスムーズに心臓へ戻れなくなる状態です。放置すると、見た目の問題だけでなく、痛みやかゆみ、さらには皮膚の潰瘍といった深刻なトラブルにつながることもあります。

しかし、ご安心ください。この記事では、国内外のガイドラインや専門機関の情報を基に、以下の内容を網羅的に解説します。

この記事を最後まで読めば、あなたは長年の足の悩みから解放されるための、正確な知識と具体的な第一歩を手に入れることができるでしょう。スッキリと軽い足を取り戻すための旅を、ここから始めましょう。

そもそも「慢性静脈不全」とは?足の血流が悪くなる根本原因

ここでは、足の不調を引き起こす「慢性静脈不全」の正体と、なぜそれが起こるのかという医学的なメカニズムを解説します。ご自身の体で何が起きているのかを正しく理解することが、改善への第一歩です。

足の血液が心臓に戻れない「うっ滞」が諸悪の根源

私たちの体の血管には、心臓から全身へ血液を送り出す「動脈」と、全身から心臓へ血液を戻す「静脈」があります。特に足の静脈は、重力に逆らって血液を心臓まで送り返さなければなりません。

この時、主に「ふくらはぎの筋肉」がポンプのように収縮し、血液を上へと押し上げています。しかし、何らかの理由でこのポンプ機能がうまく働かなかったり、後述する「静脈弁」が壊れたりすると、血液がスムーズに心臓へ戻れなくなり、足に血液が溜まってしまいます。この状態を「うっ滞(うったい)」と呼び、これがむくみやだるさ、血管が浮き出るといった様々な不調の根本原因となるのです。

血液の逆流を防ぐ「静脈弁」の機能不全が最大の原因

足の静脈には、血液が重力で逆流しないように「ハの字型」の弁がついています。これを「静脈弁」と呼びます。筋肉のポンプ作用で血液が上に送られると弁が開き、力が抜けると弁が閉じて、血液の逆流を防いでいます。

しかし、この静脈弁が壊れてしまうと、うまく閉じなくなり、血液が逆流してしまいます。血液が逆流してたまることで静脈内の圧力が高まり、血管が風船のように膨らんだり、血液の成分が血管の外に漏れ出して皮膚に影響を与えたりします。この「静脈弁の機能不全」こそが、慢性静脈不全を引き起こす最大の原因なのです。

あなたは当てはまる?慢性静脈不全になりやすい人の特徴

慢性静脈不全は誰にでも起こりうる病気ですが、特に以下のような特徴を持つ人はリスクが高いと言われています。

これって慢性静脈不全?放置は危険な症状セルフチェックリスト

ここでは、慢性静脈不全の具体的な症状を初期サインから進行したものまでご紹介します。ご自身の症状と照らし合わせて、早期発見と適切な対処につなげましょう。放置は症状の悪化を招くだけでなく、より深刻な病気のサインを見逃すことにもなりかねません。

【初期サイン】見逃さないで!足のむくみ・だるさ・こむら返り

以下のような症状は、慢性静脈不全の初期によく見られるサインです。一つでも当てはまるものがあれば注意が必要です。

これらの症状は、ありふれたものだと軽視されがちですが、静脈からのSOSサインかもしれません。

【進行したサイン】皮膚の色素沈着・かゆみ・治りにくい傷

初期症状を放置していると、血液のうっ滞が悪化し、皮膚に変化が現れ始めます。

【緊急】すぐに病院へ!急な痛み・腫れは「深部静脈血栓症」のサインかも

慢性静脈不全の症状は通常、ゆっくりと進行しますが、急に片足がパンパンに腫れ上がり、強い痛みや熱感、赤みを伴う場合は、「深部静脈血栓症(いわゆるエコノミークラス症候群)」の可能性があります。

これは足の深い部分にある静脈に血の塊(血栓)が詰まる病気で、その血栓が剥がれて肺に飛ぶと、命に関わる「肺血栓塞栓症」を引き起こす危険があります。

このような症状が現れた場合は、絶対に自己判断せず、すぐに医療機関を受診してください。

血管外科?皮膚科?何科を受診すればいいの?

足の血管の浮きやむくみ、だるさといった症状で専門医にかかりたい場合、まずは「血管外科」や「心臓血管外科」の受診が最も適切です。これらの科では、超音波(エコー)検査などで血流の状態を詳しく調べ、専門的な診断と治療を行ってくれます。

近くに血管外科がない場合は、かかりつけの内科や循環器内科、あるいは皮膚の症状(湿疹や潰瘍)が強い場合は「皮膚科」に相談してみるのも良いでしょう。

今日からできる!血流を改善し、足の不調を和らげるセルフケア完全ガイド

ここでは、専門的な治療を受ける前の段階として、ご自身で今日から始められる具体的な予防・改善策を解説します。これらのセルフケアは、症状の進行を防ぎ、日々の不快感を和らげるために非常に重要です。

【運動療法】1日5分から!ふくらはぎを動かす「かかと上げ下げ」運動

足の血流を促す最も効果的な方法は、”第二の心臓”と呼ばれるふくらはぎの筋肉を動かすことです。

▼ かかとの上げ下げ運動

- 肩幅に足を開いて、安定した壁や椅子に手を添えて立ちます。

- ゆっくりと、つま先で立つようにかかとをできるだけ高く上げます。

- かかとが床につくギリギリまで、ゆっくりと下ろします。

- この動きを1セット10〜20回、1日に数回繰り返しましょう。

デスクワーク中や調理の合間など、気づいた時にこまめに行うのがポイントです。1時間に1回程度行うのが理想的です。

【食事療法】血液サラサラ!オメガ3脂肪酸やビタミンEを意識した食事とは

特定の食品だけで病気が治るわけではありませんが、血流改善や血管の健康をサポートする食生活を心がけることは大切です。

バランスの良い食事を基本としながら、これらの食材を意識的に取り入れてみてください。

▼さらに詳しく:運動と食事の具体例

日々の運動と食事が大切なのは分かったけれど、「具体的にどんな運動を、どのくらいやればいいの?」「どんなレシピがあるの?」と気になった方は、以下の記事で図解付きの運動プログラムや簡単レシピを詳しくご紹介しています。

→ 【図解】慢性静脈不全の血流を改善する運動と食事法

【マッサージ】専門家推奨!足首から上へ、血流を促す正しいマッサージ法

マッサージは、滞った血液やリンパ液の流れを助けるのに有効です。ただし、強く揉みすぎると逆効果になることもあるため、優しく行うのがコツです。

- 椅子に座るか、床に足を伸ばして座ります。

- 足首に両手を添え、心臓に向かって(下から上へ)ふくらはぎを優しくさすり上げます。

- これを10回ほど繰り返します。お風呂上がりなど、体が温まっている時に行うとより効果的です。

- 血管がボコボコと浮き出ている部分は、強く押したり揉んだりしないように注意してください。

【SNSの声】「これを続けたら楽になった!」みんなが実践している生活習慣

X(旧Twitter)などのSNSでは、同じ悩みを持つ人たちが様々な工夫を共有しています。

「立ち仕事だけど、着圧ソックス(弾性ストッキング)を履くようになってから、夜の足のだるさが全然違う!もう手放せない。 #下肢静脈瘤」

「デスクワーク中は、足元に台を置いて少し高くするようにしたら、むくみがマシになった気がする。貧乏ゆすりも意識的にやってる(笑)」

「寝る前に5分だけ、壁に足をもたれさせて高く上げる(L字ポーズ)のを習慣にしたら、足がスッキリしてよく眠れるようになった。」

これらの「リアルな声」は、医学的な治療とは別に、日常生活に取り入れられるヒントに満ちています。

▼さらに詳しく:自宅でできる「むくみ」集中ケア

このセクションではセルフケアの概要を解説しましたが、「特に足のむくみがつらい…」という方のために、ご自宅でできるマッサージやストレッチ法を科学的根拠と共にさらに詳しく解説した記事もご用意しています。

→ 慢性静脈不全のむくみを自宅で解消!科学的対策とマッサージ法

慢性静脈不全の基本ケア「弾性ストッキング」の効果と正しい使い方

ここでは、慢性静脈不全の保存的治療の基本であり、最も重要なセルフケアである「弾性ストッキング」について、その効果から選び方、正しい履き方、そして注意点までを徹底的に解説します。

なぜ効くの?弾性ストッキングが足のポンプ機能を助ける仕組み

弾性ストッキングは、単なる着圧ソックスとは異なります。足首の圧力が最も強く、ふくらはぎ、太ももへと上に向かうにつれて段階的に圧力が弱くなるように特殊な設計がされています。

この「段階的圧迫圧」により、足の外側から適度な圧力をかけることで、以下のような効果がもたらされます。

医療用と市販品の違いは?あなたに合った一足の選び方

弾性ストッキングには、ドラッグストアなどで購入できる市販品と、医師の指示に基づき購入する医療用があります。

| 種類 | 圧力 | 特徴 | おすすめな人 |

|---|---|---|---|

| 市販品 | 比較的弱い | 手軽に購入できる。ファッション性が高いものも。 | 予防目的、ごく軽いむくみに悩む人 |

| 医療用 | 強い | 圧力が厳密に管理されている。保険適用になる場合も。 | 医師から慢性静脈不全と診断された人、症状が強い人 |

重要なのは、自分の足のサイズ(足首、ふくらはぎの周径)を正確に測り、適したサイズの製品を選ぶことです。サイズが合わないと、効果がないばかりか、逆効果になることもあります。医療機関で専門のスタッフに測定してもらうのが最も確実です。

効果半減どころか危険も?正しい履き方の全ステップ

弾性ストッキングは、正しく履けてこそ効果を発揮します。以下の手順とコツを参考にしてください。

▼準備するもの

- 弾性ストッキング

- (あれば)ゴム手袋(滑り止めになり、生地を傷めにくい)

- Step1ストッキングを裏返す

ストッキングの中に手を入れ、かかとの部分をつまみます。そのまま手を引き抜き、かかと部分までを裏返します(半裏返しの状態)。

- Step2つま先とかかとを合わせる

両手で履き口を広げ、つま先をストッキングの先端までしっかり入れます。次にかかとの位置を正確に合わせます。ここが一番のポイントです。

- Step3足首まで引き上げる

かかとが合ったら、裏返した部分を元に戻しながら、足首まで引き上げます。

- Step4ふくらはぎ、膝へと引き上げる

しわやたるみができないように注意しながら、両手で少しずつ、均等な力で膝、または太ももまで引き上げます。決して強く引っ張りすぎないでください。

- Step5仕上げ

全体にしわや生地の偏りがないか確認し、手でならして肌に密着させます。

要注意!間違った使い方による副作用と使用してはいけない人(禁忌)

正しく使えば非常に有効な弾性ストッキングですが、使い方を誤ると危険も伴います。

▼副作用のリスク

▼使用してはいけない人(禁忌)

以下に該当する方は、自己判断で使用せず、必ず医師に相談してください。

▼さらに詳しく:弾性ストッキングの全てがわかる

弾性ストッキングは非常に有効なケアですが、その効果は正しい製品選びと履き方にかかっています。医療用と市販品の違いから、失敗しないサイズの測り方、便利な補助具まで、以下の記事で徹底的に解説しています。

→ 弾性ストッキングの効果を最大化!正しい選び方・履き方【医療用も】

専門医が行う最新治療法|費用・保険適用・メリット/デメリットを徹底比較

ここでは、セルフケアだけでは改善が難しい場合に行われる、専門的な治療法について解説します。

近年、医療技術の進歩により、体への負担が少なく、日帰りで受けられる治療が主流となっています。それぞれの特徴を知り、いざという時の選択肢として理解しておきましょう。

▼さらに詳しく:手術と最新治療の全て

ここでは主要な治療法の概要を比較しましたが、「それぞれの治療の当日の流れは?」「体験者のリアルな声は?」「後悔しないクリニックの選び方は?」といった、さらに一歩踏み込んだ情報については、以下の専門ガイドで詳しく解説しています。

→ 慢性静脈不全の手術|最新血管内治療の費用・保険適用・痛みを徹底比較

【主流】体への負担が少ない「血管内焼灼術(レーザー・高周波)」

現在、日本で最も標準的に行われている治療法です。逆流している静脈の中に、レーザーや高周波を発する細いカテーテルを挿入し、血管の内側から熱を加えて塞いでしまう方法です。

- メリット: 切開はごく小さく、傷跡がほとんど残らない。局所麻酔で日帰り手術が可能。成功率も非常に高い。

- デメリット: 熱を発するため、術後に痛みや内出血、つっぱり感が出ることがある。

- 費用目安(3割負担): 片足 約30,000円〜50,000円

【最新】接着剤で血管を塞ぐ「グルー治療(血管内塞栓術)」

比較的新しい治療法で、医療用の瞬間接着剤(グルー)を血管内に注入して、逆流している静脈を塞ぐ方法です。

- メリット: 熱を使わないため、術後の痛みが血管内焼灼術よりもさらに少ない。術後に弾性ストッキングを履く必要がない場合が多い。

- デメリット: 接着剤によるアレルギー反応が起こる可能性がある。比較的新しい治療のため、長期的な成績はまだデータ収集中。

- 費用目安(3割負担): 片足 約50,000円前後

軽度の静脈瘤に「硬化療法」

ボコボコと浮き出た静脈や、クモの巣状の細かい静脈瘤に対して行われる治療法です。血管内に硬化剤という薬剤を注射し、血管を固めて吸収させる方法です。

- メリット: 注射のみで終わるため、非常に手軽で体への負担が最も少ない。

- デメリット: 太い血管の逆流を根本的に治すことはできない。色素沈着が残ることがある。

- 費用目安(3割負担): 約5,000円〜6,000円(範囲による)

ひと目でわかる!治療法別メリット・デメリット・費用・保険適用比較表

| 治療法 | メリット | デメリット | 費用目安(3割負担) | 保険適用 |

|---|---|---|---|---|

| 血管内焼灼術 | 日帰り可、傷跡小、高成功率 | 術後の痛み・内出血の可能性 | 約3〜5万円 | あり |

| グルー治療 | 日帰り可、痛み・内出血が少ない、術後ケアが楽 | アレルギーのリスク、長期成績はデータ収集中 | 約5万円 | あり |

| 硬化療法 | 注射のみで手軽、体への負担が最小 | 根本治療ではない、色素沈着の可能性 | 約0.5万円〜 | あり |

※注意: 上記はあくまで目安です。実際の費用は医療機関や治療範囲によって異なります。また、これらの治療には高額療養費制度が利用できる場合があります。

→ 慢性静脈不全の手術|最新血管内治療の費用・保険適用・痛みを徹底比較

「もっと早くやればよかった」治療を経験した患者さんたちのリアルな声

ここでは、実際に治療を経験した方々の体験談をご紹介します。専門的な情報だけでなく、同じ悩みを持っていた先輩たちの「リアルな声」は、あなたの不安を和らげ、一歩踏み出す勇気を与えてくれるはずです。

ケース1:長年の立ち仕事の悩みから解放された60代女性

「美容師を40年続けてきて、足のだるさとむくみは職業病だと諦めていました。でも、皮膚が黒ずんできて、さすがにおかしいと思い受診。血管内レーザー治療を受けました。手術は1時間もかからず、術後の痛みもほとんどありませんでした。何より、あれだけ辛かった夕方のだるさが嘘のように消えたのが嬉しいです。もっと早く相談すればよかったと心から思いました。」

(引用: 専門クリニックの患者様の声より要約)

ケース2:出産後の血管の浮きを解消した40代女性

「出産を機に、足の血管がボコボコと浮き出るようになり、夏でもスカートやショートパンツを履けなくなりました。ずっとコンプレックスでしたが、子育ても落ち着いたので思い切って治療を決意。私の場合はグルー治療が適用になり、術後の圧迫も不要で本当に楽でした。今では見た目を気にすることなく、子供とプールにも行けます。」

(引用: 患者体験談ブログより要約)

ケース3:最新のグルー治療で「本当に楽だった」と語る50代男性

「デスクワークですが、足の血管が浮き出ていて気になっていました。手術は痛いというイメージがありましたが、医師から『これなら痛みも少ないですよ』とグルー治療を勧められました。本当に、術中も術後もほとんど痛みを感じませんでした。翌日から普通に仕事に行けたのには驚きました。」

(引用: Q&Aサイトの投稿より要約)

これらの体験談からわかるように、現代の治療は体への負担が少なく、多くの人が長年の悩みから解放されています。一人で抱え込まず、専門医に相談することが解決への近道です。

慢性静脈不全に関するよくある質問

ここでは、読者の皆様からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。細かい疑問や不安を解消するためにお役立てください。

- QQ1: 弾性ストッキングは寝るときも履いた方がいいですか

- A

A1: いいえ、原則として就寝中の着用は推奨されません。横になっている時は足と心臓の高さが同じになり、強い圧迫が必要ないためです。むしろ、血行障害や皮膚トラブルのリスクを高める可能性があります。医師から特別な指示がない限り、日中の活動時に着用し、就寝時は外しましょう。

- QQ2: 手術後の再発はありますか?

- A

A2: 治療した血管が再び悪くなることは稀ですが、慢性静脈不全は体質的な要因も大きいため、別の血管に新たに静脈瘤ができる「再発」の可能性はゼロではありません。治療後も定期的なセルフケア(運動や弾性ストッキングの着用)を続けることが、再発予防のために重要です。

- QQ3: 運動はどのくらいやればいいですか

- A

A3: 激しい運動は必要ありません。まずは1日20~30分程度のウォーキングや、1時間に1回程度の足首を動かす運動から始めてみましょう。「継続すること」が最も大切なので、ご自身の生活リズムに合わせて無理なく取り入れられる運動を見つけるのがおすすめです。

- QQ4: 治療費が高額になった場合、補助はありますか?

- A

A4: はい、あります。日本の公的医療保険には「高額療養費制度」という仕組みがあり、1ヶ月の医療費の自己負担額が一定の上限を超えた場合、その超えた分が後から払い戻されます。上限額は年齢や所得によって異なります。手術や治療を受ける際は、事前に医療機関の窓口で相談しておくと安心です。

- QQ5: どの治療法を選ぶかは自分で決められますか?

- A

A5: 最終的にはご自身の希望も尊重されますが、最適な治療法は血管の状態や症状によって異なります。専門医が超音波(エコー)検査などで詳しく診断した上で、複数の選択肢とそれぞれのメリット・デメリットを説明してくれますので、よく相談して決定しましょう。医師と患者が一緒に最適な方法を見つけていく、というスタンスが一般的です。

- QQ6: 見た目のボコボコさえ気にしなければ、治療しなくても大丈夫ですか?

- A

A6: 見た目だけの問題で、だるさやむくみなどの症状がなければ、緊急に治療が必要なわけではありません。しかし、慢性静脈不全は放置しても自然に治ることはなく、少しずつ進行していく病気です。将来的に、うっ滞性皮膚炎や潰瘍といった辛い症状につながる可能性があるため、症状が軽いうちに一度専門医に相談することをお勧めします。

- QQ7: 親が下肢静脈瘤なのですが、遺伝しますか

- A

A7: 明確に「遺伝病」と断定はされていませんが、血縁者に下肢静脈瘤の方がいると発症しやすいという「遺伝的要因」は強いと考えられています。静脈弁の強さなどの体質が似るためです。ご家族に経験者がいる場合は、若いうちから長時間の立ち仕事を避ける、運動を習慣にするなど、予防策を意識すると良いでしょう。

まとめ:足の不調を諦めないで!今日から始める第一歩

今回は、多くの人が悩む足の不調の大きな原因である「慢性静脈不全」について、その原因から症状、セルフケア、そして最新の専門的治療までを網羅的に解説しました。

あなたのその足の悩みは、決して「年のせい」や「体質だから」と諦める必要はありません。正しい知識を身につけ、適切な行動を起こすことで、症状は大きく改善する可能性があります。

まずはこの記事で紹介したセルフチェックリストでご自身の状態を確認し、今日からできる運動やマッサージを一つでも試してみてください。

そして、もし少しでも不安や気になる症状があれば、勇気を出して「血管外科」などの専門医に相談してみましょう。それが、スッキリと軽い足を取り戻すための、最も確実な第一歩となるはずです。

コメント