「株価が下がっても利益が出る」――。そんな夢のような話を聞いて、インバースETFに興味を持ったことはありませんか?確かに、下落相場で有効な武器となり得る金融商品ですが、その一方で、多くの初心者が知らない、そして理解しないまま手を出すと資産を溶かしかねない“重大なリスク”を内包しています。

この記事では、「儲かる」という魅力的な側面だけでなく、インバースETFの正しい知識、特に初心者が絶対に知っておくべきデメリットと、プロが実践するごく限定的な使い方を、どこよりも分かりやすく解説します。この記事を読めば、あなたはインバースETFという「特殊武器」の危険なワナを避け、正しく付き合う方法を学ぶことができるはずです。

【最重要】インバースETFは初心者が長期保有するための商品ではありません

本題に入る前に、この記事で最もお伝えしたい結論を先にお話しします。

インバースETFは、決して「長期保有」で利益を出すための商品ではありません。

もしあなたが「これから暴落しそうだから、今のうちにインバースETFを買って、数ヶ月間じっくり持っておこう」と考えているなら、その投資は非常に高い確率で失敗に終わります。その最大の理由が、次に解説する「逓減リスク」です。

なぜ、プロはインバースETFの長期保有を警告するのか?

投資のプロや金融機関が口を揃えてインバースETFの長期保有に警告を発するのは、この商品が持つ特殊な仕組みが原因です。相場の方向性が当たっていたとしても、保有期間が長くなるにつれて、予期せぬ損失が発生する可能性があります。

結論:資産が徐々に溶ける「逓減リスク」が最大の理由

その予期せぬ損失の正体が「逓減(ていげん)リスク」です。逓減とは「次第に減っていく」という意味。つまり、インバースETFは、ある条件下では、何もしていなくても資産価値が徐々に目減りしていくという、恐ろしい特性を持っているのです。

【図解】最大のデメリット「逓減リスク」の仕組みを世界一わかりやすく解説

ここでは、この記事の核となる「逓減リスク」について、なぜそのような現象が起きるのかを、具体的なシミュレーションと図解で、世界一わかりやすく解説します。

なぜ「横ばい相場」でも資産が減るのか?

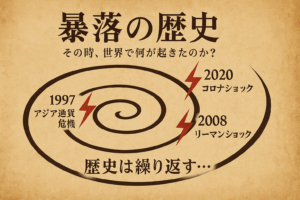

逓減リスクが最も顕著に現れるのが、株価が上がったり下がったりを繰り返す「横ばい(ボックス)相場」です。

例えば、ある株価指数が「10%上昇」し、次の日に「10%下落」したら、指数の価格はほぼ元の値段に戻りますよね。しかし、インバースETFはそうはなりません。むしろ、基準価額は元本よりも減ってしまうのです。

【シミュレーション】100万円が2日間でどうなるか見てみよう

言葉だけでは分かりにくいので、具体的な数字で見ていきましょう。

【前提】

- 元本:100万円

- 対象指数が、1日目に+10%上昇、2日目に-9.1%下落したとします。(結果、対象指数は100→110→99.99となり、ほぼ元の価格に戻ります)

- インバースETF(-1倍)の動きを見てみましょう。

【1日目】対象指数が+10%上昇

- インバースETFは逆の動きをするので、-10%下落します。

- 資産評価額:100万円 × (1 – 0.1) = 90万円

【2日目】対象指数が-9.1%下落

- インバースETFは逆の動きをするので、+9.1%上昇します。

- 計算の元本は、前日の評価額である「90万円」です。

- 資産評価額:90万円 × (1 + 0.091) = 98.19万円

【結果】

対象の株価指数はほぼ元の価格に戻ったにもかかわらず、インバースETFの価値は100万円 → 98.19万円に減ってしまいました。これが「逓減リスク」の正体です。

逓減リスクが発生する根本的な理由:「日々の値動き」にリセットされるから

なぜこんなことが起きるのでしょうか。それは、インバースETFが「日々の騰落率に連動する」ように設計されており、毎日その計算がリセットされるためです。

複利効果がマイナスに作用し、上昇と下落を繰り返すたびに、基準価額の元本が少しずつ削られていってしまうのです。このため、長期的に横ばいや緩やかな下落が続く相場では、たとえ方向性が合っているように見えても、資産は着実に目減りしていきます。

逓減リスクやレバレッジ型・インバース型ETFの注意点について、証券会社の解説もあわせてご覧ください。

レバレッジ型・インバース型ETF等の投資リスクについて

リスクを理解した上で知る、インバースETFの基本とメリット

重大なリスクを理解していただいた上で、改めてインバースETFの基本的な仕組みと、理論上のメリットを解説します。

対象指数と「逆」の動きをする仕組みとは?(ベア型ETF)

インバースETFは、日経平均株価やS&P500といった対象指数(ベンチマーク)の「1日の値動き」と逆(インバース)の投資成果を目指す上場投資信託です。「ベア(熊)型ETF」とも呼ばれます(熊は相場を下げるアノマリーの象徴です)。

インバースETFの基本的な仕組みや代表的な銘柄については、証券取引所の公式解説も参考になります。

ETFとは?(日本取引所グループ JPX)

メリット①:下落相場で利益が狙える

最大のメリットは、その名の通り、株価が下落する局面で利益を出せる可能性があることです。市場全体が悲観に包まれている時でも、収益機会を探ることができます。

メリット②:個別株を空売りするより手軽

個別株で下落を狙うには「信用取引口座」を開設して「空売り」をする必要があり、初心者にはハードルが高いです。しかし、インバースETFは通常の株式と同じように、証券口座があれば誰でも手軽に売買できるのがメリットです。

【上級者向け】プロが実践する3つの限定的な使い方

では、プロの投資家はどのような目的でインバースETFを使うのでしょうか。ここでは、リスクを完全に理解した上級者向けの、ごく限定的な使い方を3つ紹介します。初心者が安易に真似するべきではないことを、強く警告しておきます。

使い方①:数日単位の「下落トレンド」を狙った短期売買

経済指標の悪化や金融危機など、明らかに強い下落トレンドが数日間続くと確信できる場合に限り、短期的なキャピタルゲインを狙って売買する手法です。これは高度な相場観と、迅速な判断力が求められるトレードです。

使い方②:保有ポートフォリオの短期的な「ヘッジ(保険)」

自分が保有している株式ポートフォリオが、決算発表や重要な経済指標の発表などで短期的に下落するリスクを一時的に回避(ヘッジ)したい場合。ポートフォリオの一部(例えば5〜10%)でインバースETFを買い、下落時の損失を相殺する「保険」として利用します。これも数日単位の短期保有が原則です。

使い方③:ブル・ベア戦略での裁定取引

ブル型ETF(指数とプラスに連動)とベア型ETF(インバース)の価格の歪みを利用した、極めて専門的な取引です。個人投資家が実践することはまずありません。

【FAQ】インバースETFに関するよくある質問

- QQ1: 逓減しないインバースETFはありますか?

- A

A1: ありません。インバースETFは、その仕組み上、全ての銘柄で逓減リスクが存在します。これは避けられない構造的な欠陥です。

- QQ2: 「レバレッジ型(ブル2倍など)」も同じリスクがありますか?

- A

A2: はい、同じ、あるいはそれ以上に大きな逓減リスクが存在します。レバレッジ型(ブル/ベア問わず)は、インバースETFと同じく日々の値動きに連動するため、横ばい相場が続くと資産が急激に減少していきます。長期投資には全く向いていません。

- QQ3: 暴落しそうなので、今から買って備えても良いですか?

- A

A3: その考えが最も危険です。「暴落しそう」という予測が外れ、相場が上昇したり、横ばいが続いたりした場合、あなたの資産は日々減少し続けます。インバースETFは「暴落への備え」ではなく、「暴落が起きてからの短期決戦武器」と考えるべきです。

まとめ:インバースETFと正しく付き合うために

この記事では、インバースETFの最大のデメリットである「逓減リスク」を中心に、その正しい知識と付き合い方を解説してきました。

インバースETFは「短期決戦用」の特殊武器

結論として、インバースETFは初心者が長期的な資産形成のために使う道具ではありません。それは、プロのトレーダーがごく限られた状況で使う、極めて扱いの難しい「特殊武器」です。

初心者はまず、王道の「長期・積立・分散」から始めよう

もしあなたが下落相場への備えをしたいのであれば、特殊な商品に手を出す前に、まずは投資の王道である「長期・積立・分散」が実践できているかを確認することが何よりも重要です。

コメント