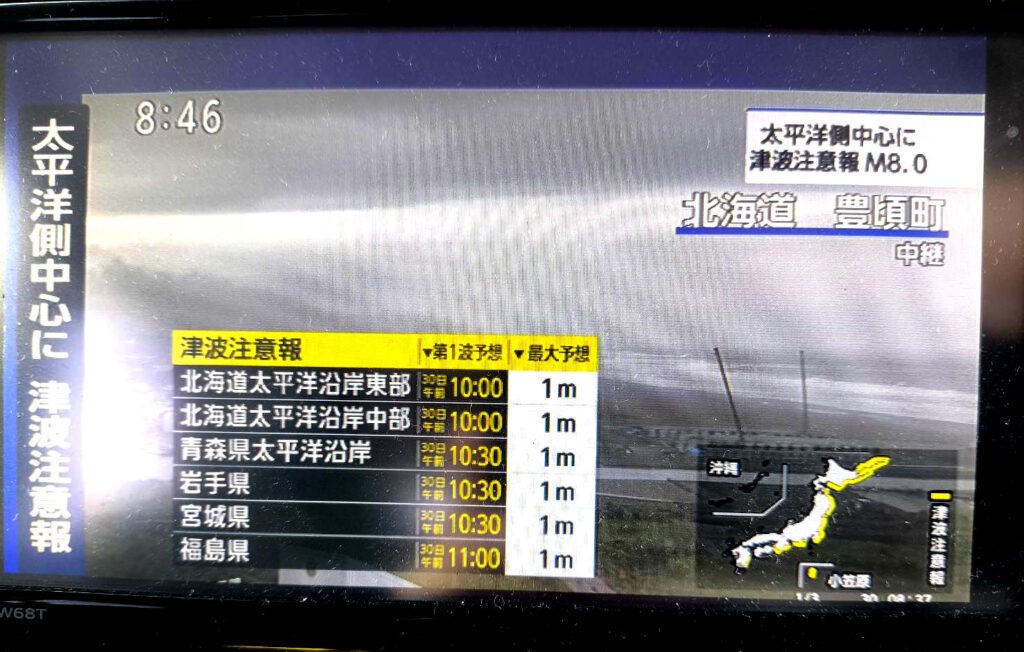

2025年7月30日朝、ロシア・カムチャッカ半島沖でマグニチュード8.0の地震が発生。

この影響で、日本の太平洋沿岸に最大1mの津波が到達する可能性があり、広い範囲に「津波注意報」が発令されました。

「注意報ならそこまで深刻じゃないのでは?」

「地震の揺れは感じなかったし、避難までは必要ないよね…?」

――その油断が、命取りになるかもしれません。

この記事では、

まで、気象庁や内閣府の公的データと実際の体験談をもとに、誰でも理解できるように解説します。

この記事でわかること

- ✅ 「津波注意報」と「警報」の明確な違いと取るべき行動

- ✅ 「高さ1mの津波」が持つ、人が歩けなくなるほどの本当の威力

- ✅ 注意報が出たら「どうする?」に対する、場所別の具体的な避難方法

- ✅ 「揺れなかったのに津波?」という疑問も解消し、安心して解除を待てるようになる

【速報】2025年7月30日 カムチャッカ半島沖地震と津波注意報の状況

ここでは、今回の津波注意報の原因となった地震の概要と、現在の状況についてお伝えします。(2025年7月30日9:00時点の情報)

今回の津波注意報は、日本時間2025年7月30日8時25分頃に、ロシアのカムチャッカ半島東方沖を震源として発生した、マグニチュード8.0の巨大な地震によるものです。(出典: Newsweek 日本版)

震源が日本から遠い「遠地地震」であるため、日本国内で観測された揺れは、北海道の一部などで最大でも震度1~2とごくわずかでした。しかし、このような巨大地震は大きな津波を発生させる力があり、気象庁は日本の太平洋沿岸の広い範囲に、最大で1mの津波が到達するおそれがあるとして「津波注意報」を発表し、海岸に近づかないよう呼びかけています。

この出来事をきっかけに、「津波注意報」の正しい知識を改めて確認し、いざという時の備えを万全にしておきましょう。

3つの違いを1分で理解!津波注意報・警報・大津波警報とは

ここでは、津波に関する警報・注意報の種類と、それぞれの意味について解説します。これらは命に関わる重要な情報ですので、違いを正確に理解しておくことが防災の第一歩です。

警報レベルは3種類!それぞれの発表基準と意味

気象庁が発表する津波に関する情報は、危険度に応じて「大津波警報」「津波警報」「津波注意報」の3種類に分けられます。それぞれの発表基準は、予想される津波の高さによって明確に定められています。

【紫】大津波警報:3m超(「巨大」と発表されることも)

最も危険度が高いのが「大津波警報」です。予想される津波の高さが3mを超える場合に発表されます。東日本大震災のような甚大な被害が予想される巨大地震の場合には、具体的な数値ではなく「巨大」という言葉で表現されることもあります。これは、想定をはるかに超える危険が差し迫っていることを意味し、最大級の警戒が必要です。

【赤】津波警報:1m超~3m以下

次に危険度が高いのが「津波警報」です。予想される津波の高さが1mを超え、3m以下の場合に発表されます。木造家屋が全壊・流失し、人が津波に巻き込まれるなど、深刻な被害が発生するおそれがあります。

【黄】津波注意報:0.2m以上~1m以下

「津波注意報」は、予想される津波の高さが0.2m以上、1m以下の場合に発表されます。海の中にいる人はただちに海から上がり、海岸から離れる必要があります。「注意報」という言葉から危険性を過小評価しがちですが、後述するように1mの津波でも命に関わる危険性があります。

なぜ色分けされている?テレビやスマホで見るべきポイント

これらの警報・注意報は、危険度が直感的にわかるよう、国際的に標準化された色で分けられています。テレビの速報画面や、スマートフォンの防災アプリの地図上では、以下のように色分けして表示されます。(出典: 気象庁ホームページにおける気象情報の配色に関する設定指針)

- 大津波警報: 紫

- 津波警報: 赤

- 津波注意報: 黄

自分のいる場所が何色で示されているかを瞬時に確認することが、迅速な避難行動に繋がります。

【比較表】3つの警報レベルの違いととるべき行動のまとめ

| 種類 | 予想される津波の高さ | 色 | とるべき行動 |

|---|---|---|---|

| 大津波警報 | 3mを超える | 紫 | 沿岸部や川沿いの全ての人は、直ちに高台や避難ビルなど安全な場所へ避難する。 |

| 津波警報 | 1mを超え、3m以下 | 赤 | 沿岸部や川沿いの人は、直ちに高台や避難ビルなど安全な場所へ避難する。 |

| 津波注意報 | 0.2m以上、1m以下 | 黄 | 海の中にいる人は直ちに海から上がり、海岸から離れる。 |

より詳細な比較や、「高さ1mの津波が、具体的に自動車や家屋に何をもたらすのか」を豊富な図解で知りたい方は、こちらの徹底比較ガイドをご覧ください。

→【徹底比較】津波注意報・警報・大津波警報の違いと危険度レベル

「1mだから大丈夫」は間違い!津波の高さが持つ本当の破壊力

津波注意報が発表された際、「予想される高さは1mか、それなら大したことない」と考えてしまうのは非常に危険です。ここでは、津波の高さが持つ本当の威力を、科学的なデータに基づいて解説します。

【人体への影響】わずか50cmの津波で大人も立っていられない

人は、流れの速い水中では驚くほど簡単に足元をすくわれます。気象庁の資料によると、津波の水深がわずか50cmでも、多くの人は立っていることが困難になり、流れに巻き込まれてしまいます。(出典: 津波の高さと被害状況)1mの津波となると、その力は絶大で、避難することはほぼ不可能です。

【自動車への影響】水深50cmで車は流される凶器になる

「車なら安全だろう」という考えも通用しません。内閣府の報告によると、自動車は津波の水深が50cm程度で浮き始め、制御を失い、簡単に流されてしまいます。(出典: 津波避難対策検討ワーキンググループ 報告)流された車は、人を巻き込む凶器にもなり得ます。

【家屋への影響】木造家屋は1mの津波で部分破壊が始まる

津波の力は、建物を破壊するほどのエネルギーを持っています。津波の高さが1mでも、木造家屋は部分的な破壊が始まり、浸水被害も発生します。高さが2mに達すると、全面的な破壊に至る可能性があります。(出典: 津波のメカニズムとその被害)

過去の教訓:「注意報」を軽視したことで起きた悲劇とは【体験談】

動画調査したところ、過去の災害を経験した多くの人が「『注意報だから大丈夫だろう』という油断があった」と語っています。

この「正常性バイアス」が避難の遅れを招き、被害を拡大させる最大の要因の一つです。ある体験談では、「周りも避難していなかったから」と自宅に留まった結果、浸水被害に遭い、避難の重要性を痛感したという声が寄せられています。「自分だけは大丈夫」という根拠のない自信が、最も危険なのです。

津波注意報が発令されたらどうする?安全確保のための行動完全ガイド

実際に津波注意報が発令されたとき、私たちはどのように行動すればよいのでしょうか。ここでは、命を守るための具体的な行動手順を解説します。

原則は「すぐ、高く、遠くへ」!安全な避難の3原則

津波からの避難には、3つの基本原則があります。

- すぐに避難する: 少しでも早く行動を開始することが、生存の可能性を大きく高めます。

- より高い場所へ: 浸水しない、できるだけ高い場所を目指します。

- より遠くへ: 海岸や川から、できるだけ遠い場所へ避難します。

この3つを常に念頭に置き、行動してください。

なぜ?自動車での避難が原則禁止されている理由

前述の通り、車は津波に弱く、非常に危険です。さらに、多くの人が一斉に車で避難しようとすると、深刻な交通渋滞が発生します。渋滞に巻き込まれている間に津波が到達し、車ごと流されてしまうという最悪の事態になりかねません。そのため、津波からの避難は「徒歩」が原則とされています。(出典: 津波避難における自動車利用の問題点)

【場所別】今いる場所ごとの正しい避難行動

いる場所によって、とるべき最適な行動は異なります。

海岸・川の近くにいる場合

釣りやサーフィン、海水浴などで海岸や川の近くにいる場合は、最も危険です。警報や注意報を見聞きしたら、直ちに全ての活動を中止し、海や川から離れ、速やかに高台へ避難してください。

自宅・屋内にいる場合

まずはテレビやラジオ、スマートフォンで正確な情報を確認します。自宅がハザードマップで浸水想定区域に入っている場合は、迷わず避難を開始します。

浸水想定区域外でも、周囲の状況に応じて、より安全な場所へ移動することを検討してください。

職場・学校・商業施設にいる場合

施設の従業員や先生の指示に従い、パニックにならず落ち着いて行動してください。多くの施設では、津波を想定した避難計画が定められています。

その計画に従い、指定された避難場所へ移動します。

海の緊急サイン「津波フラッグ」を見たら即避難!

海水浴場などでは、防災行政無線やスマートフォンの警報が聞こえにくいことがあります。そこで導入されているのが「津波フラッグ」です。

これは赤と白の格子模様の旗で、津波警報や注意報が発表されたことを知らせる視覚的なサインです。この旗を見かけたら、音声での情報がなくても、直ちに海から上がって避難を開始してください。(出典: 津波フラッグって何? – 海快晴)

ここでは基本的な行動指針を解説しましたが、「マンションの何階にいれば安全?」「ペットはどうする?」といった、より具体的な状況での判断に迷うこともありますよね。そんなあなたの「どうしよう?」に答える、実践的な行動ガイドをこちらにご用意しました。

→【実践ガイド】津波注意報が出たらどうする?場所別の避難方法とNG行動

「揺れてないのに津波?」その原因と、注意報が解除されるまで

「地震の揺れは感じなかったのに、なぜ津波注意報が?」と不思議に思うことがあります。ここでは、そのメカニズムと、注意報が解除されるまでの正しい過ごし方について解説します。

地震がないのに津波が来る3つの理由

主な原因は以下の3つです。

海外で発生した「遠地地震」

今回のカムチャッカ半島沖の地震のように、日本から遠く離れた場所で発生した巨大地震による津波が、何時間もかけて日本に到達することがあります。

これを「遠地地震」と呼びます。この場合、日本では揺れを感じなくても、津波だけがやってくるのです。(出典: 地面が揺れないのに津波が到達!その意外な原因とは? – 読売防災)

海底火山の噴火

海底で大規模な火山噴火が起こると、山体崩壊や衝撃波によって海水が大きく変動し、津波が発生することがあります。

海底地すべり

地震などによって海底の斜面が大規模に崩れる「海底地すべり」も、津波を引き起こす原因となります。

「遠地地震」や「火山噴火」が原因となる津波には、通常の地震津波と異なる特徴があります。そのメカニズムや、2022年のトンガ噴火で何が起きたのかを詳しく知りたい方は、こちらの深掘り解説記事がおすすめです。

→【なぜ?】地震がないのに津波注意報が出る3つの原因と正しい過ごし方

注意報はいつまで続く?解除の判断基準とは

津波注意報が解除されるタイミングは、状況によって異なります。気象庁は、日本沿岸に設置された複数の潮位観測点のデータを常に監視しています。

そして、「予想された津波が観測されないこと」または「観測された津波が十分に小さくなったこと」が確認できた場合に、注意報を解除します。

津波は繰り返し来襲するため、自己判断で安全な場所から離れるのは絶対にやめてください。(出典: 津波警報・注意報の改善に関するこれまでの取り組み – 気象庁)

解除を待つ間の情報収集:信頼できるアプリ・サイトはこれ

解除を待つ間は、正確な情報収集が不可欠です。信頼できる情報源として、以下のアプリやサイトの活用が推奨されます。

これらのツールを活用し、デマに惑わされず、公式な発表を待ちましょう。

ここでは代表的なツールを挙げましたが、「どのアプリが一番速いの?」「気象庁サイトで過去の履歴はどうやって調べるの?」など、各ツールの具体的な使い方や比較情報を知りたい方も多いでしょう。そんなあなたのために、最強の情報収集ツールとその活用術をまとめた完全ガイドをご用意しました。

→【最強ツール5選】津波の現在地と履歴を確認する方法まとめ

津波注意報に関するよくある質問

- QQ1: 津波は何回来るのですか?第一波を乗り過ごせば安全?

- A

A1: 津波は複数回来ることがあり、後続の波(第二波、第三波)の方が高くなることもあります。「第一波が小さかったから」と油断するのは非常に危険です。警報・注意報が解除されるまで、絶対に海岸や川の近くに近づかないでください。

- QQ2: マンションに住んでいますが、何階以上にいれば安全ですか?

- A

A2: まずは、お住まいの自治体が公開している「ハザードマップ」を確認してください。マップで示されている浸水想定区域や予想される浸水深を確認し、それよりも高い階へ避難する「垂直避難」が原則です。建物の構造強度も考慮し、より安全な避難ビルへ移動することも重要です。

- QQ3: ペットと一緒に避難しても良いですか?

- A

A3: 環境省はペットとの「同行避難」を推奨していますが、避難所の受け入れ体制は自治体によって異なります。事前に、お住まいの地域の避難所がペットを受け入れているか、どのようなルールがあるかを確認しておくことが不可欠です。

- QQ4: 避難する時に持っていくべきものは何ですか?

- A

A4: 過去の災害体験談では、避難時にすぐに持ち出せる「非常用持ち出し袋」の準備が非常に役立ったという声が多くあります。Felo.aiの調査によると、特に「懐中電灯」「水」「携帯ラジオ」「最低限の食料」「モバイルバッテリー」などを入れておくことが推奨されています。

まとめ:津波注意報を正しく理解し、自分の命を守る行動を

この記事では、津波注意報の基本から、その危険性、そして具体的な行動指針までを解説してきました。最後に、重要なポイントを振り返りましょう。

本記事のポイント

あなたが今日からできる備え

津波注意報は、いつ発表されるかわかりません。いざという時に備え、今日からできることがあります。

津波から命を守るためには、正しい知識と、それを実行する少しの勇気が必要です。この記事が、あなたとあなたの大切な人を守る一助となれば幸いです。

コメント