「黄色と赤の違いって何?」

「1mの津波って、実際どれくらい危ないの?」

テレビの速報やスマホの通知で「津波注意報」「津波警報」が表示されたとき、こんな疑問を抱いた経験はありませんか?

実際、津波の高さがわずか50cmでも、人は立っていられず、車は簡単に流されます。

にもかかわらず、「注意報だから大丈夫」と油断してしまう人が多いのが現実です。

そこで本記事では、

- 「津波注意報」「津波警報」「大津波警報」の違い

- それぞれの発表基準となる津波の高さ

- 「黄・赤・紫」色分けの意味と危険レベル

- 被害のリアルなシミュレーション

- 過去の事例から学ぶ“注意報でも逃げるべき理由”

まで、図解と比較表を交えて徹底的に解説します。

この記事でわかること

- ✅ 「注意報」「警報」「大津波警報」の違いが一目でわかる比較表

- ✅ なぜ危険?津波の高さごとのリアルな被害シミュレーション

- ✅ テレビやアプリで見る「黄・赤・紫」の色の意味と危険度レベル

- ✅ 「注意報だから」と油断してはいけない、過去の災害から学ぶ教訓

※この記事では「警報レベルの違い」に特化して深掘りします。そもそも津波注意報の基本から、具体的な避難行動までを総合的に知りたい方は、まずはこちらの総合ガイドをご覧ください。

→【総合ガイド】津波注意報とは?警報との違い、避難基準までを網羅解説

【3分でわかる比較表】津波注意報・警報・大津波警報の決定的な違い

ここではまず、この記事の結論として、3種類の警報・注意報の違いを解説します。それぞれの警報が発表された際に、どのような危険が想定され、私たちはどう行動すべきなのか。この比較表で全体像を掴んでください。

発表基準は「津波の高さ」で決まる

3つの警報レベルを分ける最も大きな要因は、「予想される津波の高さ」です。気象庁は、地震の規模や震源の位置などから津波の高さをシミュレーションし、その結果に基づいて発表する警報レベルを決定します。(出典: 気象庁公式サイト)

危険度は3段階!色とレベルの意味を覚えよう

危険度は、テレビやアプリで表示される「色」で直感的に判断できます。この色は全国共通で、それぞれの危険レベルに対応しています。

レベル3【紫】大津波警報:3m超え

最も危険度が高いレベルです。予想される津波の高さが3mを超える場合に発表されます。木造家屋は完全に破壊・流失し、人は津波に巻き込まれればまず助かりません。最大級の警戒が必要です。

レベル2【赤】津波警報:1m~3m

次に危険度が高いレベルです。予想される津波の高さが1mを超え、3m以下の場合に発表されます。沿岸部が広範囲に浸水し、命に危険が及ぶため、直ちに避難が必要です。

レベル1【黄】津波注意報:0.2m~1m

津波による災害の「おそれ」がある場合に発表されます。予想される津波の高さは0.2m以上、1m以下です。後述しますが、このレベルでも十分に危険であり、油断は禁物です。

【完全比較】基準・被害想定・とるべき行動の全まとめ

| 項目 | 津波注意報 | 津波警報 | 大津波警報 |

|---|---|---|---|

| 色 / 危険度 | 黄 / レベル1 | 赤 / レベル2 | 紫 / レベル3 |

| 予想される高さ | 0.2m以上、1m以下 | 1mを超え、3m以下 | 3mを超える |

| 想定される被害 | 海中での危険、陸上でも浸水被害のおそれ | 木造家屋の倒壊、広範囲の浸水 | 木造家屋の全壊・流失、甚大な被害 |

| とるべき行動 | 海から上がり、海岸から離れる | 直ちに高台や避難ビルへ避難する | 直ちに最大級の警戒で避難する |

【図解】高さ1mはどれくらい危険?津波の威力を高さ別に徹底解剖

「注意報は高さ1mか、大したことない」と思っていませんか?その認識は非常に危険です。ここでは、津波の高さが、具体的にどのような物理的な脅威となるのかを、データに基づいて解説します。

【津波0.5mの世界】大人の足もとが、いとも簡単にすくわれる

ひざ下程度の高さと侮ってはいけません。流れのある津波の中では、わずか30cm~50cmの水深でも、健康な成人男性でさえ足元をすくわれ、歩行が困難になります。(出典: 内閣府防災情報)

さらに、自動車も30cmの浸水でエンジンが停止する可能性があり、ブレーキ性能も著しく低下します。

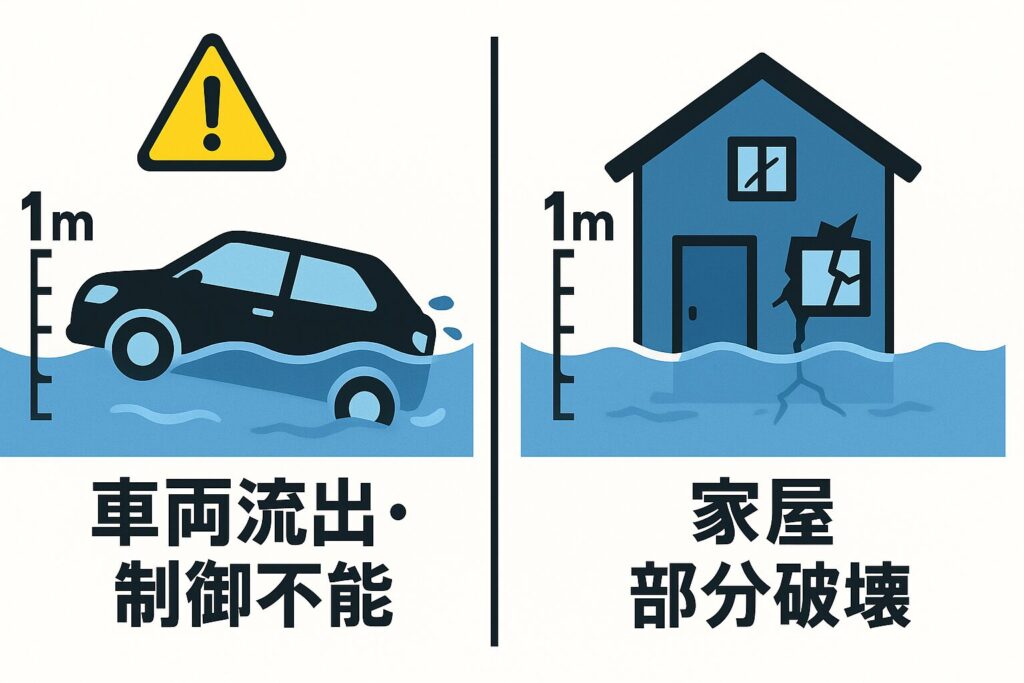

【津波1mの世界】「注意報」レベルがもたらす致命的な威力

津波の高さが1mに達すると、危険度は飛躍的に増大します。

水深50cm以上で自動車は浮き始め、いとも簡単に流されます。 JAFの実験でも、水圧でドアが開かなくなる危険性が示されており、車での避難がいかに危険かが分かります。

さらに、木造家屋は浸水深1mで壁や構造材が破壊され始めます。 このレベルは、もはや「注意」ではなく「致命的な脅威」なのです。

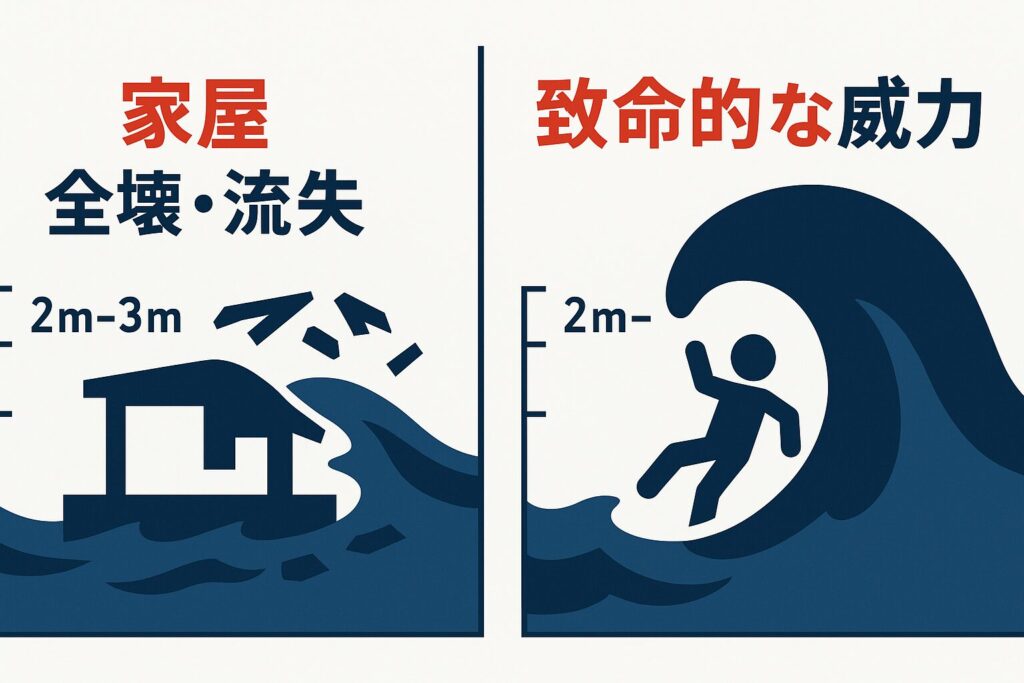

【津波2m~3mの世界】「警報」レベルの圧倒的な破壊力

津波の高さが2mを超えると、木造家屋は津波の強大な力に耐えられず、全壊・流失します。人は波に巻き込まれれば、生存は絶望的です。

これが「津波警報」が発表された際の現実です。警報が出たら、議論の余地なく、一刻も早く、できるだけ高い場所へ避難しなければなりません。

油断が命取りに。「注意報」で実際に起きた過去の被害事例

「データは分かったけど、本当に注意報で被害なんて出るの?」そう思う方もいるかもしれません。しかし、過去の災害は「注意報だから大丈夫」という油断の危険性を明確に示しています。

ケーススタディ:2010年チリ地震津波の教訓

2010年に南米チリで発生した巨大地震では、津波が太平洋を越えて日本にも到達しました。この時、日本の多くの沿岸地域に発表されたのは「津波警報」や「津波注意報」でした。しかし、結果として、岩手県や宮城県などの養殖施設が壊滅的な被害を受け、被害総額は10億円を超えました。

なぜ被害は起きた?地形によって波は増幅される

遠地からの津波で、高さ自体はそれほど大きくなくても、湾の形や海底の地形によっては、波のエネルギーが特定の場所に集中し、局所的に津波が高くなる「増幅効果」が起こります。このため、注意報レベルの津波でも、場所によっては想定を超える被害が発生する可能性があるのです。

この事例から学ぶべき「たった一つの重要なこと」

この事例から私たちが学ぶべき教訓は、「警報・注意報のレベルに関わらず、発表されたら『自分の場所も危険かもしれない』と考えて行動を開始すること」です。「自分の地域は大丈夫」という正常性バイアスを捨てることが、命を守る第一歩となります。

津波警報のレベルに関する、もう一歩踏み込んだQ&A

- QQ1: なぜM8クラスの巨大地震なのに、津波の高さが「巨大」ではなく具体的な数値で発表されることがあるのですか?

- A

A1: 震源のメカニズム(断層の動き方)によっては、地震の規模が大きくても津波を引き起こすエネルギーが比較的小さい場合があります。気象庁はこれを素早く解析し、より正確な高さ予測が可能と判断した際に、具体的な数値を発表します。

- QQ2: 警報や注意報は、津波が到達してから発表されるのですか?

- A

A2: いいえ、地震発生後、気象庁は数分以内に津波の発生の有無や規模をシミュレーションし、津波が到達する「前」に発表します。だからこそ、発表を聞いたらすぐに行動する必要があるのです。

- QQ3: 警報・注意報が発表されていない地域は絶対に安全ですか?

- A

A3: 基本的に安全と考えられますが、津波は局地的に高くなることがあります。警報・注意報が発表されていなくても、強い揺れや長い揺れを感じた場合は、念のため海岸から離れるのが賢明です。

- QQ4: 警報や注意報の「第1波の到達予想時刻」だけ注意すれば良いですか?

- A

A4: いいえ、津波は複数回にわたって押し寄せ、後から来る波の方が高くなることも少なくありません。警報・注意報が解除されるまで、決して油断してはいけません。

まとめ:警報レベルの違いを理解し、「自分は大丈夫」をなくす

この記事では、津波の警報レベルの違いと、それぞれの高さが持つ具体的な危険性について解説してきました。

本記事のポイント

- 津波の警報は「大津波警報(紫)」「津波警報(赤)」「津波注意報(黄)」の3レベル

- レベルの違いは「予想される津波の高さ」で決まる

- 高さ1mの津波でも、人は歩けず、車は流され、家は壊れる

- 高さ50cmですら、自力での避難は極めて困難になる

- 警報レベルの違いは、そのまま危険度のレベルの違いである

- 「注意報」レベルでも、過去には実際に被害が発生している

- 警報・注意報が出たら、レベルに関わらず、まず避難行動を考えることが重要

あなたが次に取るべきアクション

今回の記事で「警報レベルの違い」は完璧に理解できたはずです。では、実際に注意報が発令された時、具体的にどこへ、どうやって避難すれば良いのでしょうか?その具体的な行動指針については、こちらの総合解説記事をご覧ください。

→ 津波注意報とは?警報との違い、1mの危険性、避難基準を解説

▼次のステップ:具体的な避難行動をマスターする

また、警報レベルごとの「危険度の違い」は完璧に理解できたはずです。しかし、知識だけでは命は守れません。

その危険度に応じて「今いる場所で、具体的に何をすべきか?」をまとめた、あなたのための実践的な行動ガイドで、万全の備えを完成させましょう。

→【実践ガイド】津波注意報が出たらどうする?場所別の避難方法とNG行動

コメント