「足のむくみがつらい…」と医師に相談したら、「弾性ストッキング」を勧められた。

でも、本当に効果があるのか半信半疑…。

いざ薬局やネットで見ても、種類が多すぎてどれを選べばいいか分からない!

そんな悩みを抱えていませんか?

弾性ストッキングは、慢性静脈不全の進行予防や、つらいむくみ・だるさの改善に非常に有効な医療機器です。しかし、その効果を最大限に引き出すには、あなたに合った一足を、正しく選んで、正しく履くことが何よりも重要です。

この記事では、医療用と市販品の違いから、具体的な選び方、失敗しない履き方、そして安全に使うための副作用の知識まで、専門的な情報に基づいて徹底的に解説します。

この記事を読めば、あなたはもう弾性ストッキング選びで迷うことなく、その効果を明日から実感できるようになるはずです。

この記事でわかること

- ✅ なぜ弾性ストッキングにむくみ改善効果があるのか、その科学的な仕組み

- ✅ 医療用と市販品の違い、あなたに最適な一足がわかる選び方フローチャート

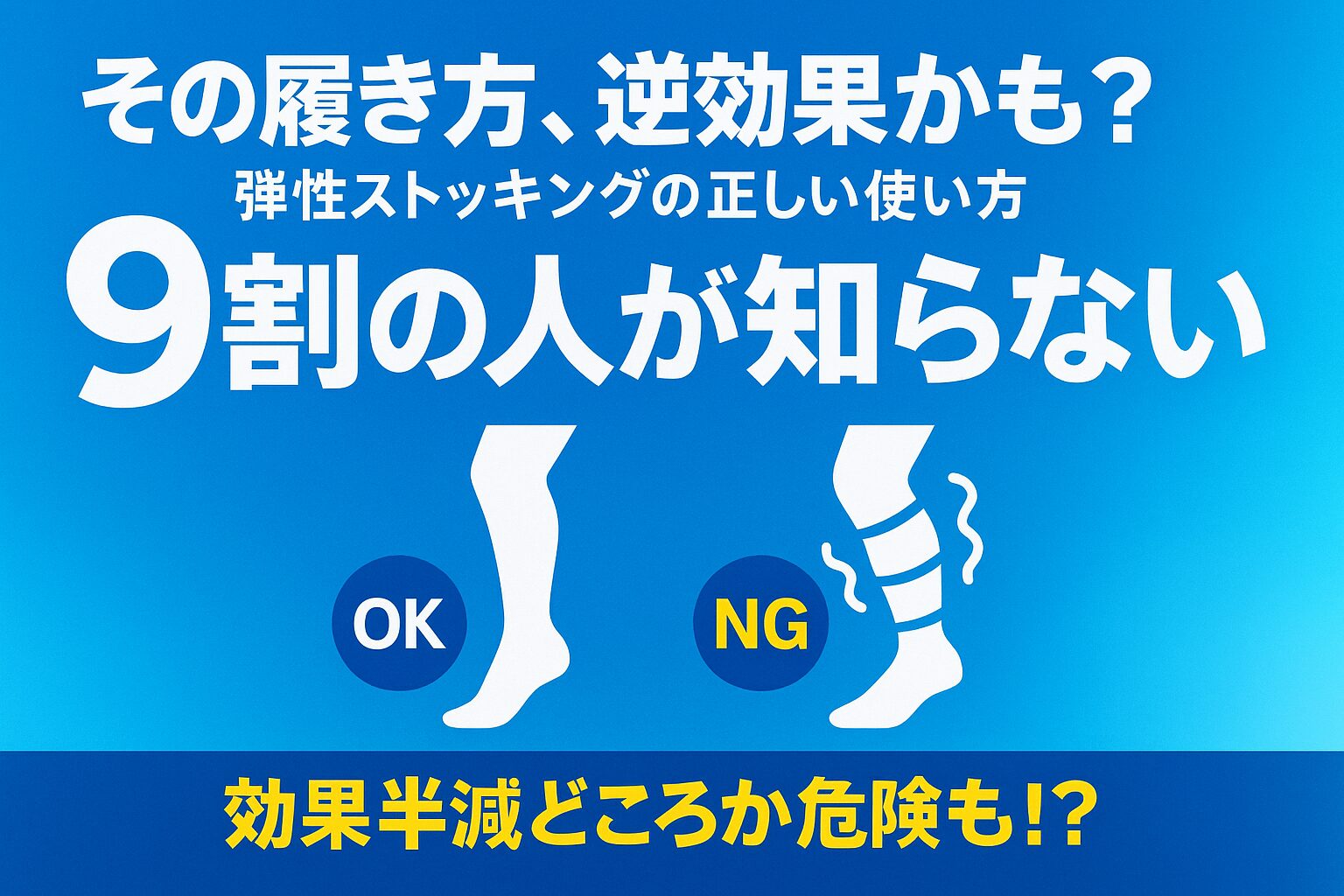

- ✅ 効果が半減するNG例も解説!写真で学ぶ正しい履き方の全ステップ

- ✅ 【最重要】安全に使うために知っておくべき副作用と禁忌事項

※この記事では「弾性ストッキング」に特化して解説します。そもそも「慢性静脈不全」とは何か、その原因や他のセルフケア、専門的な治療法まで含めた全体像を把握したい方は、まずはこちらの総合ガイドをご覧ください。

→ 【完全ガイド】慢性静脈不全とは?原因・症状から最新治療、自分でできる予防法まで徹底解説

なぜ効くの?弾性ストッキングが足の悩みを改善する科学的メカニズム

この章では、弾性ストッキングがなぜ足のむくみやだるさに効果的なのか、その科学的な仕組みを解説します。このメカニズムを理解することで、製品への信頼が深まり、日々のケアへのモチベーションも高まるでしょう。

ただの着圧ソックスじゃない!「段階的圧迫圧」が血流を助ける仕組み

弾性ストッキングの最大の特徴は、足首部分の圧力が最も強く、ふくらはぎ、太ももへと上に向かうにつれて圧力が弱くなるように設計された「段階的圧迫圧」にあります。

この特殊な圧力設計により、足の外側から物理的に血管を圧迫し、血液が足先に溜まる(うっ滞する)のを防ぎます。

そして、下から上へと血液を押し上げるようなサポートを加えることで、重力に逆らって血液が心臓へ戻るのを助けるのです。ふくらはぎの“筋ポンプ作用”を物理的にサポートする

足の血液を心臓に送り返す重要な役割を担っているのが、「第二の心臓」とも呼ばれるふくらはぎの筋肉の動き(筋ポンプ作用)です。

弾性ストッキングは、この筋ポンプ作用を外部から強力にサポートします。歩くたびに、筋肉の収縮と弛緩に合わせてストッキングが適度な圧力をかけることで、ポンプ効果が増強され、静脈血の還流がよりスムーズになるのです。

むくみ・だるさ軽減だけじゃない!慢性静脈不全の進行予防にも

弾性ストッキングを正しく着用することで、以下のような効果が期待できます。

【失敗しない選び方】あなたに最適な一足を見つける3つのステップ

この章では、数ある製品の中から、あなたの症状やライフスタイルに最適な一足を見つけるための具体的な3つのステップを解説します。この章を読めば、もう製品選びで迷うことはありません。

ステップ1:目的で選ぶ【医療用 vs 市販品】メリット・デメリット徹底比較

弾性ストッキングには、医師の指示のもとで使用する「医療用」と、ドラッグストアなどで購入できる「市販品」があります。両者は似て非なるものであり、目的によって選ぶべきものが異なります。

| 項目 | 医療用 | 市販品 |

|---|---|---|

| 圧力の単位 | mmHg(水銀柱ミリメートル) | デニール(糸の太さ)が主流 |

| 圧力の正確性 | 厳密に管理・保証されている | あくまで目安、段階的でない場合も |

| 主な目的 | 慢性静脈不全などの治療・症状緩和 | 予防、軽度のむくみ対策 |

| 購入場所 | 医療機関、専門の取扱店 | ドラッグストア、ネット通販 |

| 保険適用 | あり(条件を満たせば) | なし |

▼こんな人におすすめ

- 医療用: 医師から慢性静脈不全と診断された方、むくみやだるさの症状が強い方

- 市販品: 予防目的の方、長時間の立ち仕事で足が疲れる程度の軽い症状の方

ステップ2:症状で合わせる「圧迫圧クラス」の正しい選び方

医療用弾性ストッキングは、圧迫圧の強さによってクラスが分かれています。自己判断で強すぎるものを選ぶと逆効果になることもあるため、必ず医師の指示に従いましょう。

- 弱圧(〜20mmHg): 軽度のむくみ、だるさ、妊娠中のむくみ予防など

- 中圧(20〜30mmHg): 軽度の静脈瘤、中程度のむくみなど

- 強圧(30〜40mmHg以上): 重度の静脈瘤、リンパ浮腫など

ステップ3:自宅でできる!失敗しない「正確なサイズ」の測り方

弾性ストッキングの効果は、正しいサイズ選びにかかっています。必ず朝起きてすぐ、むくみが最も少ない状態で計測してください。

- 足首の計測: 足首の最も細い部分の周径を測ります。

- ふくらはぎの計測: ふくらはぎの最も太い部分の周径を測ります。

- (ストッキング・パンストの場合)太ももの計測: 太ももの付け根から5cm下の周径を測ります。

- 脚の長さ: かかとから、ハイソックスなら膝下まで、ストッキングなら太ももまでの長さを測ります。

計測した数値を各メーカーのサイズ表と照らし合わせ、最適なサイズを選びましょう。

【効果を最大化】動画より詳しい!弾性ストッキングの正しい履き方・脱ぎ方

この章では、弾性ストッキングの効果を100%引き出し、安全に使用するための正しい履き方と脱ぎ方を、初心者がつまずきやすいポイントと解決策を交えて解説します。

履く前の準備と基本の5ステップ

圧力が強いため、普通の靴下のように履くことはできません。以下の手順でゆっくりと着用しましょう。

- 手繰り寄せて裏返す: ストッキングの中に手を入れ、かかとの部分をつまみます。そのまま手を引き抜き、かかと部分までを裏返します(半裏返しの状態)。

- つま先とかかとを合わせる: 両手で履き口を広げ、つま先をストッキングの先端までしっかり入れます。次にかかとの位置を正確に合わせます。ここが最大のポイントです。

- 足首まで引き上げる: かかとが合ったら、裏返した部分を元に戻しながら、足首まで引き上げます。

- ふくらはぎ、膝へと引き上げる: しわやたるみができないように注意しながら、両手で少しずつ、均等な力で膝、または太ももまで引き上げます。決して爪を立てたり、強く引っ張りすぎないでください。

- 仕上げ: 全体にしわや生地の偏りがないか確認し、手でならして肌に密着させます。

初心者がつまずく3大ポイント「かかとが合わない」「硬くて上がらない」の解決策

- かかとが合わない: ステップ1の「半裏返し」を丁寧に行い、ステップ2でしっかりとかかとのポケット部分に自分のかかとをはめ込むことが重要です。

- 硬くて上がらない: 焦って一気に引き上げようとすると失敗します。生地を少しずつ手繰り寄せ、左右均等にゆっくりと引き上げましょう。

- しわが寄る: しわは局所的な圧迫の原因になります。履き終えた後に、手のひらで生地をならし、しわを完全になくしてください。

履きやすさが劇的に変わる!便利な補助具の紹介

どうしても履きにくい場合は、専用の補助具を使うと驚くほど楽に履けるようになります。

- スリッパー: 袋状の補助具で、これを足にかぶせてから履くことで、生地の滑りが良くなります。

- ハンドグローブ: 手に装着するゴム製の滑り止め付き手袋。生地を掴みやすくなり、少ない力で引き上げられます。

意外と知らない!生地を傷めない正しい「脱ぎ方」

脱ぐ時も注意が必要です。履き口から生地を掴んで、少しずつ裏返しながら下へずらしていくように脱ぎましょう。無理に引っ張ると生地が傷み、効果が低下する原因になります。

【最重要】安全に使い続けるために|副作用・禁忌と日々のお手入れ方法

この章では、弾性ストッキングを安全に使用するために絶対に知っておくべき副作用や禁忌事項、そして製品を長持ちさせるためのメンテナンス方法を解説します。

【絶対厳守】自己判断は危険!弾性ストッキングを使用してはいけない人(禁忌事項)

以下に該当する方は、自己判断で弾性ストッキングを使用してはいけません。必ず医師に相談してください。

これらの禁忌事項は、日本静脈学会などの専門機関が定めるガイドラインでも明確に示されている、安全のための最重要項目です。必ず医師に相談してください。(参考:日本静脈学会 ガイドライン)

- 重度の動脈血行障害がある方: 必要な血流まで妨げてしまい、症状を悪化させる危険があります。

- うっ血性心不全の方: 心臓への負担を増大させる可能性があります。

- 重度の糖尿病などで足の感覚が鈍くなっている方: 痛みなどの異常に気づきにくく、重篤な皮膚障害につながる恐れがあります。

- 装着部位に化膿や炎症がある方: 症状を悪化させる可能性があります。

こんな症状が出たらすぐ中止!危険な副作用のサイン

正しく使用していても、以下のような症状が出た場合は、直ちに使用を中止し、医師や専門スタッフに相談してください。

- 痛み、しびれ: 神経障害や血行障害のサインかもしれません。

- 皮膚のかぶれ、かゆみ、水疱: 素材が肌に合わない、または蒸れが原因の可能性があります。

- 皮膚の色が変色する(青白くなる、紫になるなど): 危険な血行障害のサインです。

効果を長持ちさせる正しい洗濯・保管方法と買い替えの目安

弾性ストッキングは消耗品です。適切なケアで、その効果をできるだけ長く保ちましょう。

- 洗濯: 30℃以下のぬるま湯で、中性洗剤を使って優しく手洗いするのが理想です。洗濯機を使う場合は、必ずネットに入れ、弱水流で洗いましょう。

- 乾燥: 直射日光を避け、風通しの良い日陰で干してください。乾燥機の使用は、生地の弾力性を損なうため厳禁です。

- 買い替えの目安: 適切なケアをしていても、毎日使用すれば半年〜1年程度で圧迫圧は徐々に低下します。生地が伸びてきたり、履きやすくなったと感じたら、買い替えのサインです。

弾性ストッキングのよくある質問(FAQ)

この章では、弾性ストッキングの選び方や履き方だけではカバーしきれない、使用後のリアルな疑問にQ&A形式でお答えします。

- QQ1: 寝るときも履いた方が効果がありますか?

- A

A1: いいえ、就寝中は血行を阻害するリスクがあるため、医師の特別な指示がない限り着用しないでください。横になっている時は重力の影響が少ないため、日中の活動時ほどの強い圧迫は不要です。

- QQ2: 夏場は蒸れてかゆくなります。対策はありますか

- A

A2: 通気性の良いコットンやシルク素材が含まれた製品を選ぶ、こまめに汗を拭く、保湿剤で肌を保護するなどの対策があります。症状がひどい場合は、無理せず医師に相談しましょう。

- QQ3: 医療用はどこで買えますか?保険は適用されますか?

- A

A3: 医師の処方・指示に基づき、医療機関や専門の取扱店で購入します。医師が必要と判断し、所定の手続きを行えば、療養費払い(一度全額を支払い、後で申請して一部が戻ってくる)の制度で保険が適用される場合があります。

まとめ:正しい知識で弾性ストッキングを、つらい足の悩みの味方に

今回は、慢性静脈不全のケアに欠かせない弾性ストッキングについて、その効果の仕組みから、失敗しない選び方、正しい履き方、そして安全に使うための注意点までを網羅的に解説しました。

本記事のポイント

- 弾性ストッキングの効果は「段階的圧迫圧」による血流サポートが科学的根拠

- 選び方の基本は「目的(医療用/市販)」「圧迫圧」「正確なサイズ」の3つ

- 履き方は「半裏返しでかかとを合わせる」のが最大のコツ

- 安全な使用のため「禁忌」と「副作用」の知識は必須

- 正しいメンテナンスで効果と寿命を最大化できる

▼次のステップ:体の内側から血流を改善する

弾性ストッキングという強力な外的サポートを手に入れた今、次に取り組むべきは、体の内側から血流を改善する生活習慣です。日々の簡単な運動と、血管を元気にする食事法を取り入れることで、あなたのセルフケアは次のレベルへと進化します。

→ 【図解】慢性静脈不全の血流を改善する運動と食事法

コメント